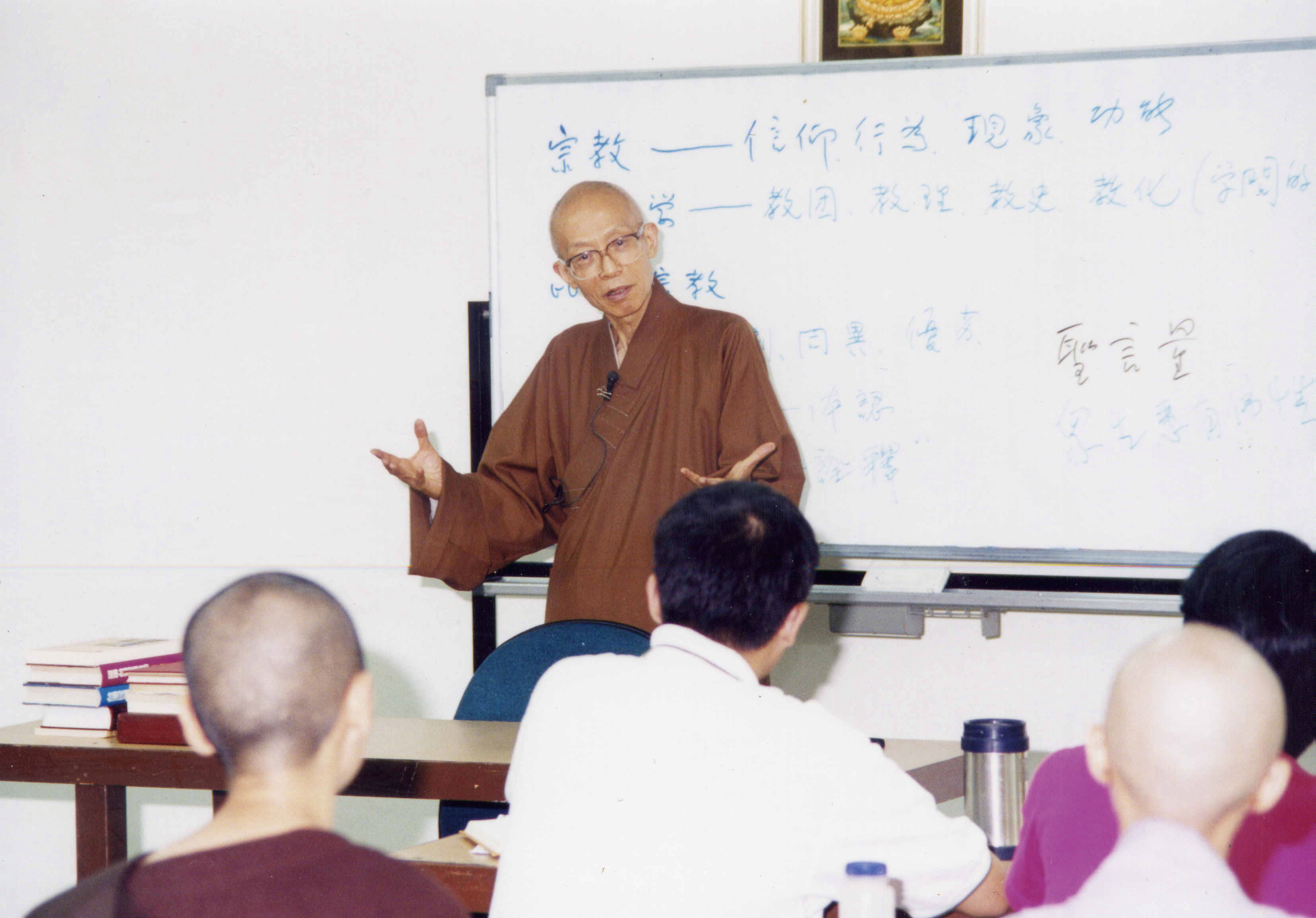

學之生涯、本所及本山

雖然本所辦了許多的學術活動,學校教育培養的人才也不少,可是基礎的人才還是很欠缺。因此今天特別再向諸位同學講三個重點:第一是「學之生涯」,第二是「本所」,第三則是「本山」,就是法鼓山,以及與佛研所的關係。

學之生涯

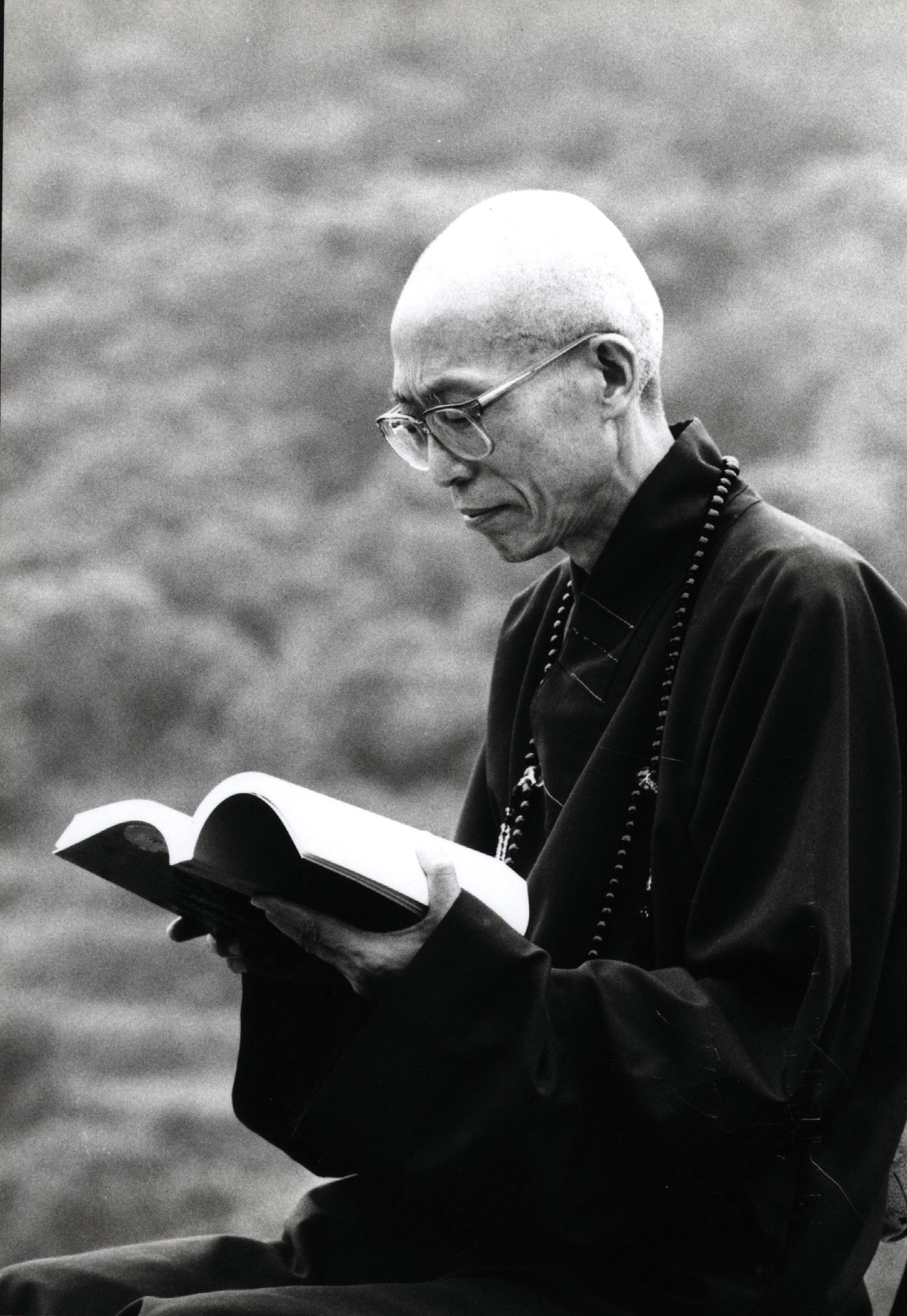

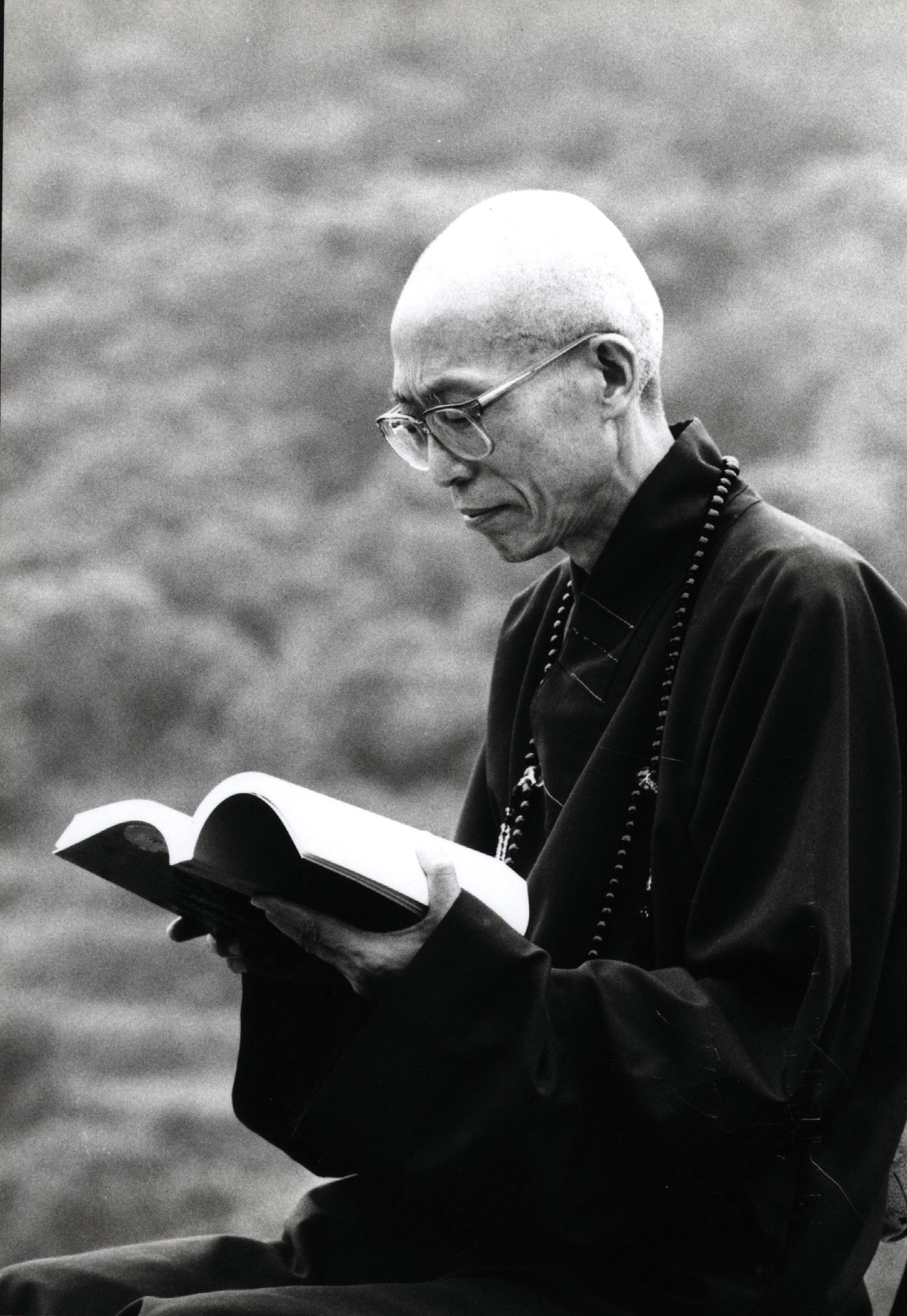

我從來沒有規劃過自己的人生,也沒有規劃過自己要研究什麼、學什麼,只是隨順因緣而走。因此,可說是因緣促使我、逼著我走過來的。

雖然從小就有人建議我,應該要立志、要學誰,但是我都沒有什麼特別的想法,即使到現在,也是一樣。不過在我十五、六歲青少年時期,因為感覺到佛法是給人用的,而且非常有用,只可惜用的人很少,會用的人更少,教人享用的人更是少之又少,於是便發了一個願––––但願把自己的生命奉獻給佛法,用一生來學習佛法、實踐佛法,還有傳播佛法,這可說是我唯一的志願,也是我一向的原則。假如這也算生涯規劃的話,那最高、最遠的計劃就是學佛,就是有一個學佛的方向在前面。

今天為什麼佛教會缺少人才?原因就在於缺少學佛的方向。雖然許多人認為佛教很興盛,人才很多,譬如在佛教刊物上發表文章的人很多,當中也不乏年輕人,但是我卻發現有些人一生只寫了一、兩篇,從此以後就消失了,那樣算是人才嗎?至少不是佛教的人才。

我在日本寫博、碩士論文時也一樣,在檢索目錄裡看到一些和我研究範圍相關的單篇文章,因為收錄在一些很舊的雜誌裡,只有少數很冷門的圖書館才有收藏,我花了九牛二虎之力找到以後,一看,就放棄了。因為這個作者一生就寫了這麼一篇,內容又不夠深刻,只是剛剛接觸這個問題而寫了一篇,從此就不再寫了,由於是「一篇論文」的學者,我也不好意思引用它。

還有前幾年,為了紀念寫《隋唐佛教史之研究》的山崎宏先生,我寫了一篇論文,向世界報告台灣這幾十年來佛學學者的論文成果。我找了台灣幾十種雜誌、論文的目錄來看,其中就有好幾位是「一篇論文」的學者。有一些雖然有二篇,但是是同一個主題,在同一份雜誌上分二期刊登,這也是「一篇論文」學者。

我並沒有認真看他們的論文好在哪裡,但是只寫了一篇,我想也不會很紮實,也不會下太多研究的功夫。作一個學者,如果僅是淺嘗即止,有興趣就寫一寫,然後丟在雜誌上登出來,我想是不會成為真正的學者。

本所的同學,在我們逼、催、勸、拉、推之下,也能夠寫出了一篇論文來,但是即使構成一本書、也能夠出版了,往往也僅是到此為止,再也不寫了。如果這一本書寫得非常紮實,也沒什麼不好,在日本、美國也有很多這種「一本書」的學者。

有一位很老的荷蘭學者,就是去年出席我們國際佛學會議的萊登大學許理和(Erik Zurcher)博士,他因《佛教征服中國》一書而著名於世,現在幾十年沒有新作品,就以那一本為代表作。另外,美國哥倫比亞大學,翻譯《六祖壇經》的揚波斯基教授(Philip B. Yampolsky);還有,也是哥倫比亞大學的教授,是日本人,叫做羽毛田義人(Yoshito S. Hakeda),則是翻譯《大乘起信論》。他們都是以一本書成名,而能「一本書」成名也不錯,只要研究相關主題,都會參考。

我們所裡的同學,能夠繼續不斷發表作品的人很少。現在台灣有一個「所際論文發表會」,是由幾個佛學研究所共同舉辦的一項學術會議。去年是法光,前年是我們主辦的,可是宣讀後的論文多半沒有刊登出來,也沒有結成論文集。

為什麼不能發表?一個原因是我們佛教界能夠消化這種論文的園地不多。過去有《中國佛教》、《海潮音》、《獅子吼》等雜誌,現在好像沒有了。另外,我們的學術論文內容多半不夠紮實,只能在會場上宣讀,而找不到園地發表。

但我們中華佛學研究所繼《中華佛學學報》之後,又發行了另外一種刊物—《中華學術研究》,就是為了推介本所同學優秀的論文著作。較具學術價值的畢業論文,我們會抽一章或部分,發表在《中華佛學學報》上,否則就可以在《中華學術研究》刊登,這樣我們同學就有園地可以發表了。

我們的同學得以優先在《中華學術研究》發表論文,甚至於學期的心得、報告,如果寫得相當好的,也可以考慮刊出。這是將成果與所有的學者分享;不僅是與本所的同學,也分享給全世界的人。

只要名字在刊物上出現三次、五次、六次,十來次,那你也是一位知名的學者了。不要只寫了一篇,從此就後繼無力,甚至三年畢業了,連一篇論文都沒有發表。

其實寫一篇論文很容易,如果寫不出來,也沒有關係!譬如過去就有人論文沒有寫出來,後來選擇留在所內服務,做得相當投入和出色!如果我們的同學讀了三年書,沒有想要奉獻、回饋的心,沒有任何成績,我們才會覺得教育真的失敗了。

我們的頭腦,可以思考、創意,也可以記憶,但是每個人擅長的都不同,發揮出來的力量也不一樣。譬如你是善於思考的人,就從思想上開發;如果你是很有創意的人,就從發現問題上著手;如果你是善於記憶的人,就去處理資料或語文的問題。語文也是要靠記憶的,語文能做得很好,也非常有價值。

當你畢業的時候,一定要有一個未來的方向感—到底未來要朝哪個方向走?曾經有一個同學,他本來在基督書院,畢業後到我們佛研所讀書,三年讀完以後,不知道怎麼回事,轉啊轉,就開了一家茶藝館,好多同學就經常到他那裡開會,同學會也在那裡舉行。後來他又跑去研究命相,變成一個算命的半仙,有一次回來,還很得意地告訴我,他算得有多準。我說:「你呀!不要老是算命,你的佛法到哪兒去了?」他說:「我有用佛法啊!算命的時候,我都會給人講一點佛法!」這是什麼話呢!後來他過世了,大概已經兩年,他並沒有算到自己的結局。

像這樣一位同學,他並沒有不好,在學時不僅成績非常好,又樣樣熱心,常常發心為大家服務,是相當好的一個人,問題就在於他沒有未來的方向感。所以,我首先要給諸位同學建議的,就是要有未來的方向感,特別是三年級的同學。

「方向感」是什麼意思?就是你來這裡學習三年的目的。「學以致用」,是學給自己用,還是利益他人?如果三年讀完,僅僅是得到一點常識,可說是對不起你自己,也對不起研究所的培養。

你們從入學到畢業,三年的時間,行政費用、教育設施,所有的費用全部加起來,一年大概要一百萬,三年就要三百萬。這不是小數目,而且都是捐助者省吃儉用存下來的。譬如捐款者的孩子上學時,應該給十塊、二十塊的,現在就少給兩塊;或者買菜時,應該可以吃好一點的,現在就少吃一點;從這樣慢慢節省下來,捐款護持我們辦教育,培養佛教人才。

還有幾個小菩薩,他們一年丟滿一個撲滿,然後奉獻給我們。捐給師公時,就說:「師公,這個給你!」雖然沒有多少,但這是小朋友將爸爸媽媽給的零用錢省下來,十塊錢、五塊錢,這樣慢慢地放、放、放,放了一整年,一點一點累積來的。

因此,同學們來這裡三年,就應該對自己負責,三年的青春過去了,還會回頭嗎?這三年對你們來說,是非常寶貴的,所以要好好運用這三年來奠定人生的基礎。不學佛的人,他們不知道人生的實相,醉生夢死,沒有方向感。諸位來到這裡,既然已經讀完三年書,一定會有一個未來的人生方向,如果還是醉生夢死,那我們的教育是失敗的。

總結以上所講的:

第一,要對得起自己;青春的光陰非常寶貴,既然是在我們所裡,如果沒有以這個基礎好好地走向未來前程的話,非常可惜。

第二,所裡的募款,來之不易,那是來自十方的錢。信眾會捐款,是覺得世界太亂了,希望佛學研究所能夠培養弘揚佛法、修習佛法的人才,這樣世界才會更有希望。如果三年過了,糊里糊塗地畢業了,就像沒有來過一樣。這從因果上來講,說不過去。但我們的希望就是成就人才,培養對佛教、社會有用的人才。

本所的精髓

—護持正法、實用為先

下面我要講「本所」。本所的歷史、本所的運作,以及精神。

我們的所訓,大概是在1989年以後才有的,是在我擔任所長期間,因環境的需要,慢慢蘊釀出來的。

所訓就是我們的精神,它的內容是:「立足中華,放眼世界。專精佛學,護持正法。解行互資,悲智雙運。實用為先,利他為重。」希望同學都能將它背起來。它不但是我們創辦中華佛研所的精神,也是我們對同學的期待:心胸、氣質,以及學成之後的態度。尤其是「護持正法」、「實用為先」兩句,要請諸位同學特別重視。

另外,我還有三句話,從一年級開始就勉勵各位的,就是「道心第一,健康第二,學問第三」。同學們也要不斷提起,如果忘記了,只知道背書本、寫書本,對所裡來說,也是一項損失。

我們培養的是學法人才,以及弘法、護法的人才。我們的制度與風氣,雖然主要是學習日本佛學教育和學術研究,但又加進了一點西方、美國的觀念。日本學的是德國的治學態度,學問歸學問,而不管是否實踐,學問與實踐是分道揚鑣的;實踐是屬於寺院、教團,學術研究則是屬於學校。現代大部分的學者,都是採取這種作法,但不是我創辦研究所的本意。

我在日本留學時,同學多是出身於寺院,一年之中,有好幾個月要在大本山接受僧侶生活的訓練,不過在學校很難看出他們的宗教情操。他們對於喝酒、吃肉、男女關係,非常開放、非常自由,看起來就像普通人。

他們只要離開大本山,就是輕輕鬆鬆地喝酒玩樂。如果我在,會讓他們感到很不方便,因此有活動都盡量不通知我。但是有些不能不通知,比如每年都有的「田野調查」,因為要一同外出實地考察研究,就必須一起住。

這是日本的風氣,與我們不一樣,我們是接近傳統佛教的系統。譬如南傳的佛教大學,像錫蘭(斯里蘭卡)、泰國,他們大學裡的出家人,絕對不會像我的同學那樣地生活,出家人就是出家人。還有尼泊爾、西藏、印度,佛教辦的學院、研究機構,也是重視道心,重視學法、弘法這種觀念。所以畢業以後,不管成就高低,都是為佛教所用、為佛教貢獻。

所謂「道心第一」的內涵,就是發菩提心,不管密宗、禪宗,或者淨土宗,菩提心是大乘佛法共同的、一定要發的。發了菩提心,必須要持三皈、五戒、十善,還要有修定的基礎。念佛也好、參禪也好,學止觀也好,都要有修定的基礎。如果沒有持戒、修定的基礎,而說自己是在學法、是在學佛,這是自欺欺人,那僅是「學者」而不是「學法者」。「求學者」和「求法者」是不一樣的。這個觀念,但願我們同學都能建立起來。

什麼是「菩提心」?不論是藏傳、漢傳,還是哪一宗、哪一派,一講到菩提心,就是指要有修持、修學佛法的心,即弘揚佛法、護持佛法的心。弘法就是利生,如果僅僅是為了學問而學問,只是來做學問而不是來求法的,那不是本所的本意,也不是佛教國家、地區推動佛教教育的本意,因為我們是「佛學」研究所,是研究佛學的。

「佛學」這個名字其實是現代人取的,應該稱作「學法研究所」比較恰當,但是這樣教育部就不會承認我們,以為我們是在教騰雲駕霧、撒豆成兵那些法術,所以我們還是稱作「佛學研究所」。但是我們自己本身,應該要有玄奘大師到印度求法、學法的精神。

現代西方學者多多少少都有自己的修持,都有跟隨老師修行佛法,因此請各位同學,各位在座的老師、行政人員,還有所長,都要有這樣的認同,將來一定朝這個方向走,否則一天到晚學問、學問、學問,一定會有偏差,成了「學究型」的學者,這不是我們期望的。當然能夠研究學問很好,但如果沒有一點為自己、為眾生修習佛法,而弘揚佛法的心,大概也不容易提得起來。

雖然我們老師之中各種各樣的人都有,也有其他宗教,但「他山之石可以攻錯」,而且他們也很好。像李豐楙教授,不只是一位研究道教的學者,本身也是道教宗教師,我們至少可以學習他們對宗教堅固的信心,這也是「道心」。

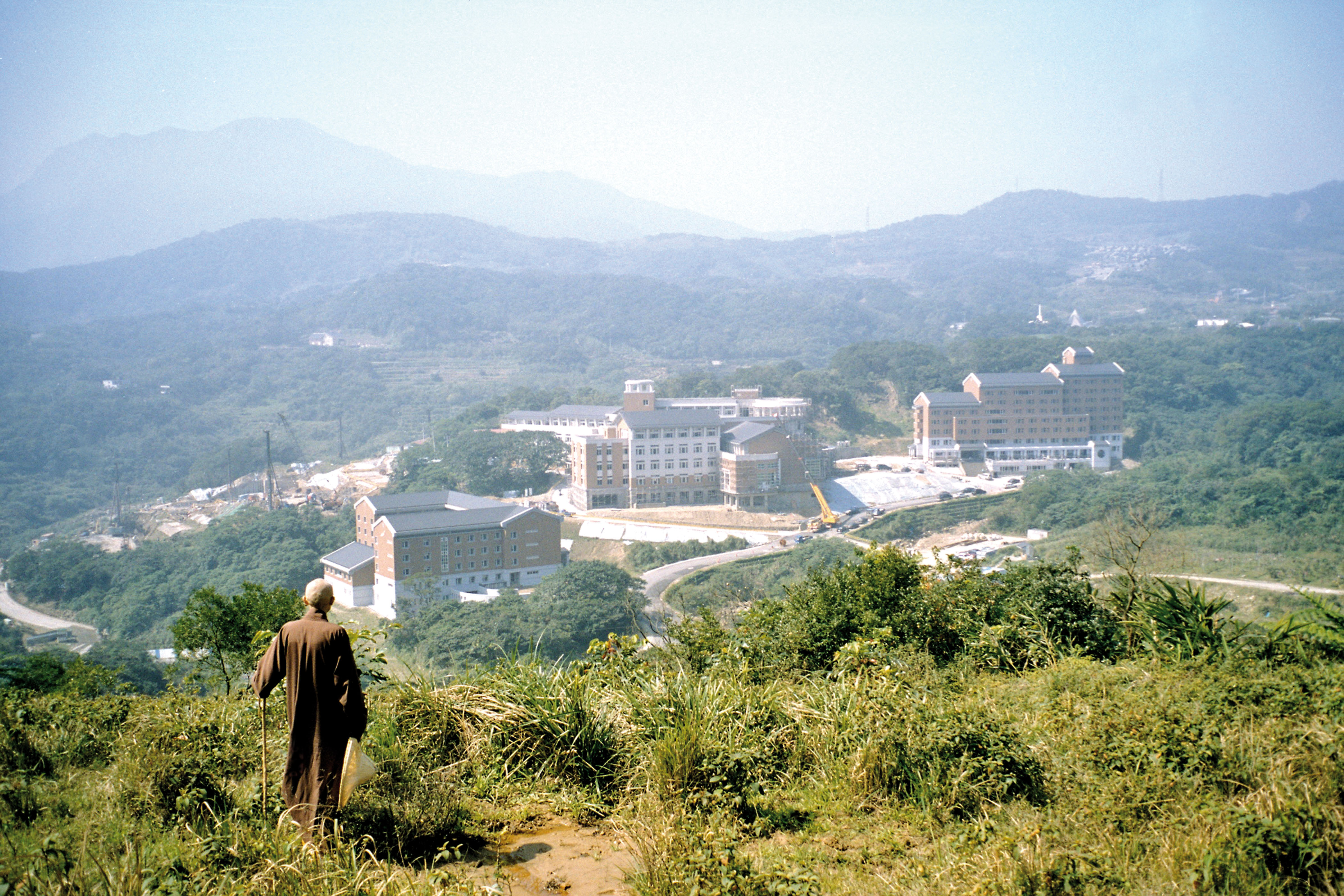

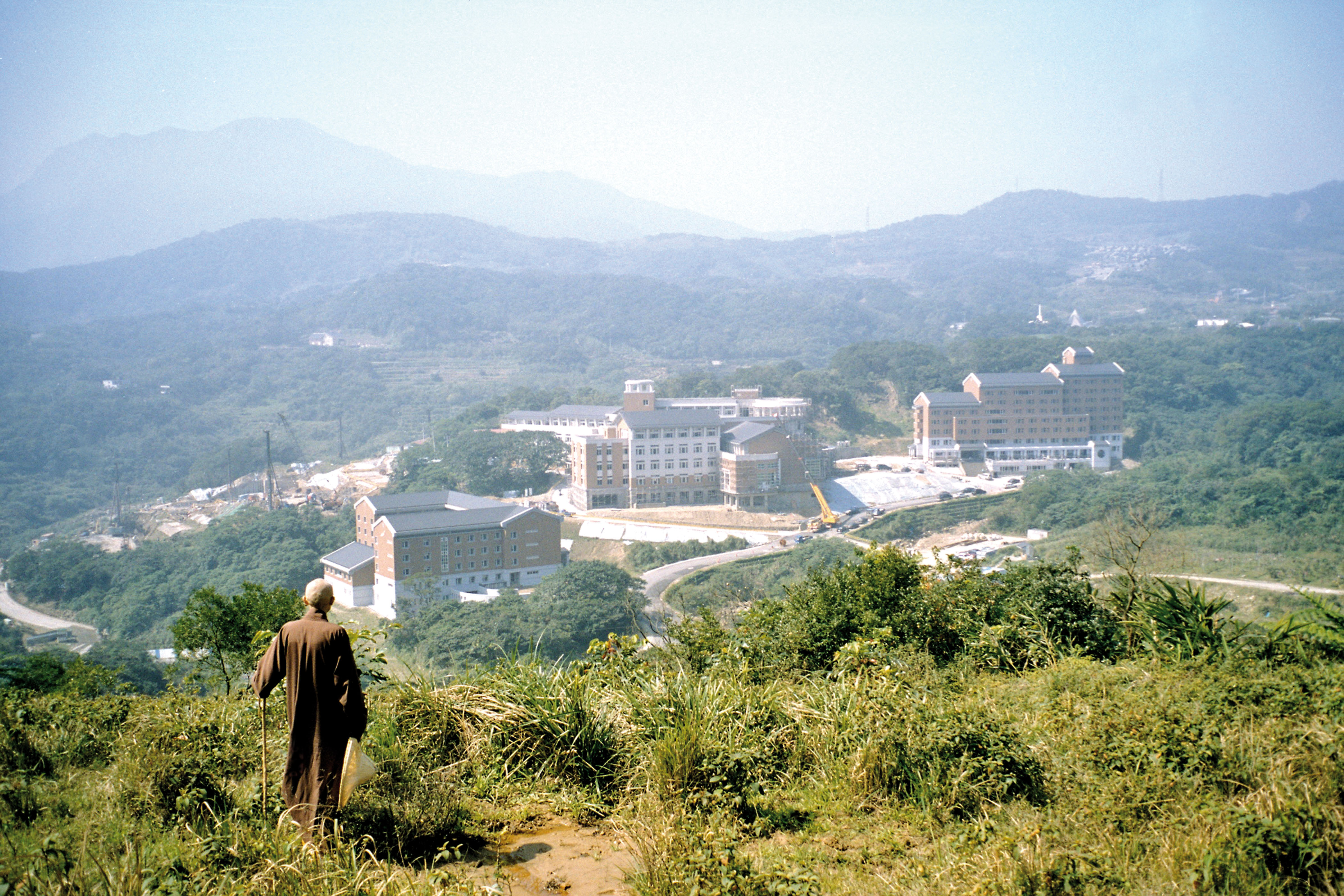

本山—法鼓山

最後要講本山;我們的本山就是法鼓山。同學們知道法鼓山在金山鄉,與各位有什麼關係?將來我們會搬上去,可是三年級的同學快畢業了,研究所的建築又還沒有起好,是不是就沒有關係了?

首先,要告訴諸位同學,佛學研究所的部分,包括教育行政大樓、圖書館、會議廳,建築執照雖然還沒有拿到,但是已經批准了。至於教職員宿舍、學生宿舍,雖然還有一些問題,但總能想到辦法渡過難關。我希望能在兩年之內搬過去,這樣一年級的同學還有機會。

但是法鼓山不僅是建築物,重點在於諸位對法鼓山這個團體,以及團體的精神,知道多少、感受到多少?法鼓山做了些什麼,同學在報章上可能可以看到一點,但是對於它的精神所在,以及對於台灣、對於將來漢民族的佛教、對於世界的佛教,有多大影響?大概不容易知道。

我們的建築雖然還沒有建設完成,可是「法鼓山」這個名稱已經有九年,我們這個團體也已經有九年了。法鼓山的開始,是為了替中華佛學研究所和農禪寺找安定的地點,像研究所現在就是借用「中華佛教文化館」。這棟房子的環境是不錯,在公園裡,不過不夠大、也不夠幽靜,作為一個學佛的地方並不理想。譬如我們現在辦公的空間就很擁擠,因為職務愈來愈多,辦公桌也愈來愈多,這人擠人的,相當的侷促。這也沒有辦法,目前除了這個空間之外,也沒有其他空間了。我們預計未來研究所的功能,應該比現在更大一點,它能容納的人數,也應該比現在更多一些,所以必須要有一個適合的環境,作為中華佛學研究所固定的場所。

我們是以研究所的名稱來申請建築。另一方面,農禪寺的空間也不足,於是就結合這兩項功能,買進法鼓山第一期工程的土地。

以上是先把研究所在法鼓山的緣起,向各位報告一下,下面我要講法鼓山的功能與貢獻。

法鼓山的功能與貢獻,這九年來,大家是有目共睹。法鼓山護法體系的出現,不是在於有沒有房子,而是因為有建設法鼓山的需要,需要一筆龐大的經費,所以才成立的。這筆經費不是一年捐一次就足夠,而是長久的護持,而且要普遍地推廣,才能夠募足。這樣一來,我們就必須持續對那些捐款的人付出關懷,關懷他們的成長。

用什麼關懷?用佛法,用修行的方法、修行的觀念,來幫助這些護持者成長。因此我提出了一個觀念:「在護持佛法的同時,也要修學佛法。」如果不修學佛法,那麼護持佛法的誓願也不會持久;唯有修學佛法,才能堅定、穩定地護持我們。因此「修學佛法」、「護持佛法」的觀念,就推行到我們護持系統裡了。

現在我們的會員人數有多少呢?如果你們看《法鼓雜誌》就會知道,每個月固定捐款的人不多,一年平均下來,大約只有四到五萬。如果加上不定期捐款,包含郵政劃撥,全部加起來,就大約有三十到三十五萬人。這五萬的落差,就是一些游離的人;有些人,我們這裡雖然有紀錄,但是都沒固定捐款。這樣進進出出的,大約有五萬人。

這三十到三十五萬人,需要我花的時間相當多,因此就沒有辦法來所裡上課了。僅能為各位上一堂比較宗教學,還要請其他宗教的人士來替你們上課。這倒也不一定是因為沒有時間,而是由他們來講自己的宗教最好,也最標準。我講的肯定不夠客觀。他們雖然是主觀地講,但我們可以聽得很清楚。

我現在來研究所的時間愈來愈少;方甯書教授代理所長期間,就很少來,李志夫教授擔任所長以後,就來得更少了。雖然我沒有辦法照顧研究所,但是我很積極地在另一方向,也就是向社會推廣、傳播佛法。

今天我們法鼓山的推動者,不可能有三十五萬人,但是二萬人大概有,其中大約又有五到八千是經常在運作的。這二萬人信心堅固、護持堅固,絕對不會動搖,他們是我們的核心分子。每當我們有活動,這二萬人一定到;只要我到哪裡,他們就到哪裡。

這二萬人還會帶動許多人,譬如我難得有因緣到台中市一次,但卻有幾千人來參加。我到南投、到苗栗也一樣,立刻也有一千多人到場。他們不只是來聽演講,其實就是我們的信眾。因為我很少去,所以一去,就全部皈依三寶了。這是因為當地的核心悅眾菩薩都已經接引運作好了,只等著我來幫他們授三皈依。是哪些人在運作呢?就是那二萬人當中的一些人,全台灣各地都是一樣。

我們的信眾分布得相當廣,以台灣來講,雖然澎湖、金門、馬祖我都還沒去過,但已經有不少我們的信徒。而台灣本島,則更普遍,總統府、行政院各部會都有我們的信眾,有的是部長階級,有的是次長階級,其它的職員,譬如縣政府局長階級,以及局長以下的課長階級,滿多都已經皈依。

我們的信眾不僅遍布政府各階層,還擴及各行各業。他們有些是自己直接來的,有些則是間接,譬如透過介紹,或是參加法鼓山的活動,接觸到我們的理念和書。還有一些則是看到我的電視節目,他們便成了法鼓山的外圍系統。除了電視外,他們也閱讀我的書。而我的書不僅法鼓文化出版,還有其他十三家出版社出版。

諸位一定沒有想到,我的書有這麼多,其實有些書也會提到我的名字,因此我名字的曝光率很高。另外在報章等平面媒體,我也有好幾個專欄,譬如《聯合報》上的專欄,已經刊載兩年多。過去有段期間,《大成報》、《中國時報》也有我的專欄,現在《中國時報》偶爾會有我們的東西,《自由時報》、《中華日報》、《天下雜誌》則有我的專欄,還有一些文章被許多報章、刊物所轉載,這就把我們法鼓山的形象推廣到整個社會去了。這受益的,就不只那三十五萬或二萬人了。

在整個社會來講,我們最早提倡「人間淨土」的觀念,接著其他團體也提倡「人間佛教」。當然「人間佛教」的思想不是我個人的,但是我們推廣得最快、最早。另外,李登輝總統現在所提倡的「心靈改革」,其實就是我們的「心靈環保」。我有一本《聖嚴法師與心靈環保》,現在由正中書局出版。李總統見到我也這麼說:「我的心靈改革與你的心靈環保有相當的關係,你推廣得非常有成果。」

另外,我提倡「教育」,範圍是從母親懷裡到達死亡為止的整個人生過程。這個觀念現在已經為我們政府所採取,社會上也在推動「終身教育」。吳京擔任教育部長時,參加我們的奠基典禮,聽了我的演講,當晚就留下來,與我談了很久。最後他告訴我:「你提出的教育思想和我的一樣,我正想這麼做,想不到法師您已經在提倡了。」只是吳京部長還來不及推動,就下任了。

現在林清江部長一上任,馬上就提出「終身教育」的理念,雖不能說林部長是受了我的影響,但至少是看了我的書。林部長所提出的「終身教育」,也是主張從出生開始一直到死亡為止都是教育的過程。我們的這個觀念,已經影響到國家了。

接下來,我要講法鼓山的四種環保,希望你們能時時與它相應。第一是「心靈環保」,就是用佛法來療心;所謂療「心」,是療煩惱的心。用佛法讓我們的心不受任何污染,就是「心靈環保」。

第二是「生活環保」。我們在生活裡,不製造垃圾、不製造污染源,也不浪費任何資源,讓一物多用,而且用到不能用為止,這就是我們提倡的「生活環保」。請你們留意,我們的廚房、廁所及宿舍,有沒有一些垃圾或骯髒的東西?有沒有不環保的東西?隨時注意生活環境的保護,這叫「生活環保」。教室、研究室、圖書館及周圍的地方,都應該保護,公家的東西也都應該愛惜。

最近我看到所裡的一份預算書:從圖書館成立到現在,遺失的書一共有兩百多本。流失有兩個原因:一個是同學的道心不夠,沒有因果觀念。另外是屬於管理上的問題,譬如外面的人,在這裡借書、看書,開架的書很容易遺失。那需要檢討,小心管制,因為有些書沒有辦法補,僅此一本,要補也補不起來。隨時保護我們環境的清潔、簡單、安定,才符合「生活環保」的精神。

第三是「禮儀環保」。對此各位同學可能覺得很陌生,怎麼「禮儀」還有環保?我們現在推廣的「禮儀環保」包括兩部分:

一個是團體、聚會時的禮儀,比如:婚禮、喪禮。目前我們正在做改良婚俗喪儀的工作,有「佛化聯合奠祭」及「佛化聯合婚禮」,成效相當好,「聯合祝壽」也在推廣當中。繼我們之後,有幾個道場、團體也在學習,這很好,但對喪葬問題的推廣,我們在台灣所有佛教團體當中還是做得最好的;不能說做得相當徹底,但是相當踏實。

另一個是個人的禮儀,包括身儀、口儀和心儀。「身儀」,是對人要有禮貌:見面時合掌、低頭、問訊,並且懂得禮讓。「口儀」,是說讚歎的話、祝福的話。譬如最近我們正在推廣的「我為你祝福」運動,不論見面、分手的時候,都說「我為你祝福」。祝福你身體健康、祝福你長壽、祝福你論文寫得很順利、祝福你頭痛趕快好、祝福你晚上睡個好覺、祝福你明天有個好日子、祝福你......,或是說一句「阿彌陀佛」都可以,用一顆真誠關懷的心祝福,這很容易做到。

有人覺得一見到人就念「阿彌陀佛」很奇怪。如果在三十年前,你走在路上念一句「阿彌陀佛」,大概會被別人當作神經病,但今天如果你讓路,並念一句「阿彌陀佛,對不起」、「阿彌陀佛,感謝你」、「阿彌陀佛,祝福你」,大概不會奇怪。而將對不起、感謝你、祝福你時時掛在口上,就是我們推廣的「禮儀環保」。

心靈環保、生活環保、禮儀環保,然後才是「自然環保」。山河、大地、陽光、空氣、水和我們生存的空間,都是自然環境,更重要的是,我們不能沒有土地讓我們生存、活動。從佛教的觀點而言,無論地面、地下、空中、水中、城市或山林,無一處不是眾生的家園,因此我們要善加保護。

現代許多人只知道生活環保、自然環保,沒有心靈環保、也沒有禮儀環保,這是我們這個社會缺少的,所以我們現在重視的是心靈環保、禮儀環保。但是「生活環保也要做好!

除了「四環運動」,我們還推廣「四安運動」。「四安」是「安身」、「安心」、「安家」、「安業」,我們畢業的同學中,就有人專門在研究「四安」。

所以,請各位同學要與法鼓山的精神凝聚在一起。不然人家曉得你是「中華佛研所」的同學,問你:「法鼓山到底在做什麼?」或是「法鼓山有個運動,你知道嗎?」你說:「我不曉得,我只知道研究。」那我們的教育就失敗了!

佛研所是心臟地帶,是培養弘法人才、大力鼓手的地方,如果不了解法鼓山推動的理念和運動的話,實在有點慚愧。

今年九月二十六日,法鼓山在樹林體育館將舉行一場全體大會,那一天剛好是星期六,希望所裡同學都能出席,讓我們一起分享法鼓山的光榮、法鼓山的成果、法鼓山的精神。

其實中華佛研所本身也是法鼓山的成果之一,而且是因為佛研所,才延伸出法鼓山那麼大的團體來,那法鼓山也是我們的成果。所以,是我們在分享這個大成果。你參加之後,會覺得法鼓山是有前途的,台灣的佛教是有前途的,世界的佛教是有前途的。你不參加,不會知道法鼓山在做什麼、是如何受到朝野重視!

現在不管是誰擔任總統、行政部長、內政部長,都不可能忘記法鼓山,我們人數雖然不多,但在台灣已是個舉足輕重的團體,對社會的形象有很大的影響力。

諸位知道,《天下》是一份工商界管理階層閱讀的雜誌,它的訂戶有十五萬人,在二○○期的時候,他們用抽樣的方式調查,遴選出台灣四百年來最具影響力的兩百人,我便是其中之一。到了四月份,二○三期,它再從中選出五十名,而我也入選了。這並不是我對台灣的影響力有多大,但這表示,對整個社會的影響力來講,在這些管理階層的印象裡—並不局限於佛教徒,法鼓山這個團體都算是舉足輕重、值得社會注目的一個團體。雖然是我個人入選,但如果只有我個人,而沒有法鼓山這個團體,是沒有辦法發揮這麼大的影響力。

比如印順長老,也是兩百位最具影響力的人士之一,但並未入選前五十名,原因是他有一位很好的弟子—證嚴法師;再者,雖然他有很好的著作,但是管理階層知道印老、要看印老著作的人,畢竟不多!如果這些管理階層的人,都是我們研究所的畢業生,相信印老一定是第一名。但是真正知道印老的人,畢竟不多,印老只能影響佛教學者,而真正普遍影響全台灣的人,不是印老,而是證嚴法師。證嚴法師不僅在兩百個人之中,而且是第二名,這不簡單,因為他背後有慈濟功德會在推動。

所以,我們是任重道遠,我們對社會的影響力十足,我們對社會是有貢獻的,因此,請大家給法鼓山多一點關心,至少也要留心法鼓山在做什麼?法鼓山的精神是什麼?

你們是法鼓山佛學研究所畢業的,「中華佛學研究所」知道的人不多,但如果說是「法鼓山」中華佛學研究所,大家就知道了。所以請各位對法鼓山這個團體多知道一點,它已經是一項運動,也就是說,有法鼓山的形象、法鼓山的功能,而並非只是一個地方、一個宗教團體。

今天,我第一是講生涯規劃,第二是講我們佛研所的精神,第三則是講何謂法鼓山。我已經很多年沒有給諸位同學作這樣具體、懇切的勉勵了。四月十六日,我就要出國了,在此祝福各位同學。

(聖嚴法師講於1998年4月1日,

北投中華佛教文化館五樓大殿)

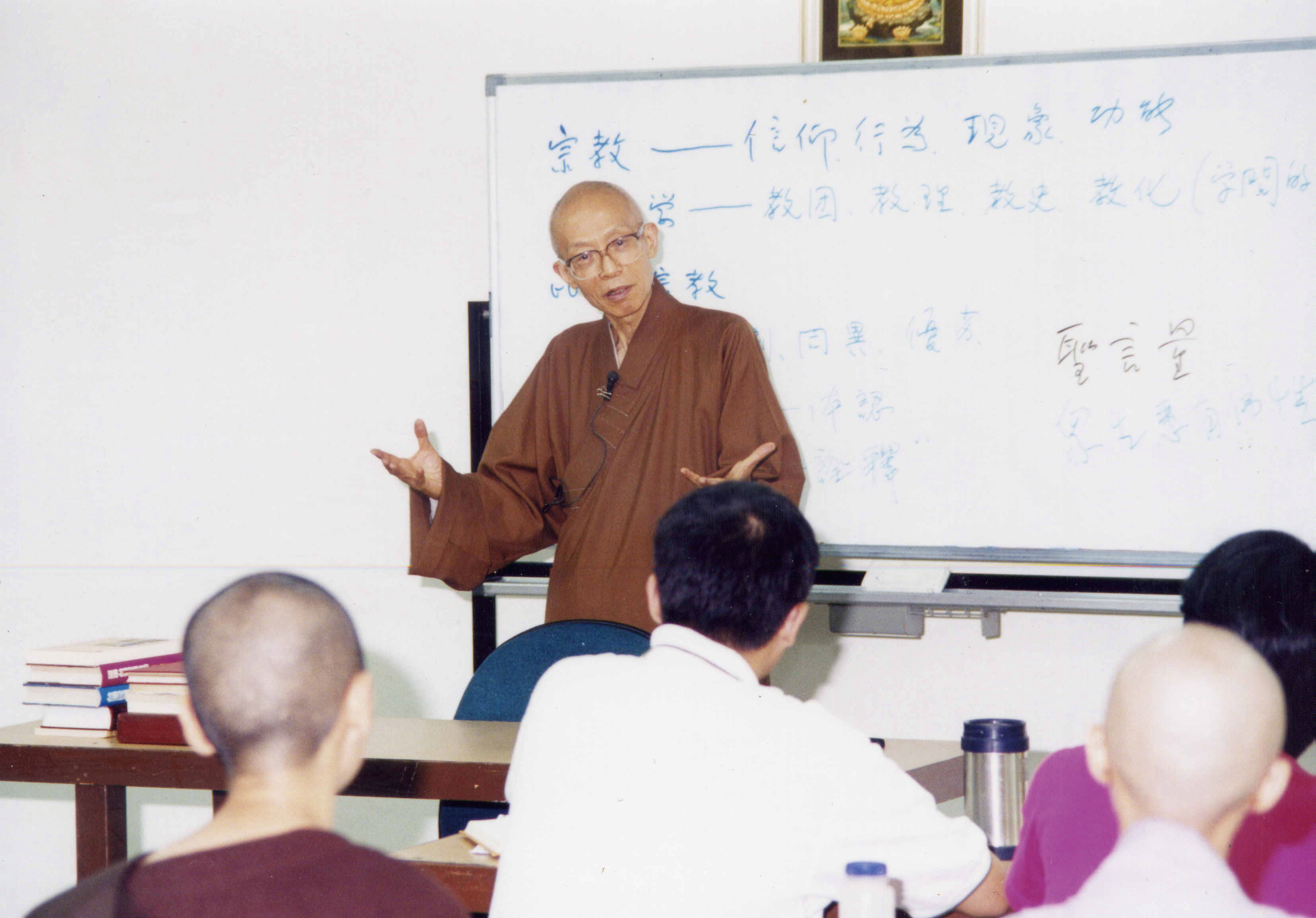

學術研究與修行

學術研究是求明、求解,但不一定是真。因為學術研究是根據資料,而資料有的可以找到很多,有的則找不到,我們只能就所知來分析、對比,但事實是否一定如此?不一定,只能說比較清楚問題的發展脈絡而已,所以說學術只能求明。

另外,學術訓練也不是教人往牛角尖裡思考,而是在訓練整合、分析及推理、思考的能力。因此讀碩士班,並不只是在課堂裡聽課,修課只是增長知識,以打好基礎,否則就是把課全部聽完,也只是比大學時代多增加一些知識,思辨能力並沒增長。唯有你實際去研究一個問題,根據這個問題去找資料,思考、對比、組織,然後寫成一篇論文之後,你的組織能力、思考能力、企劃能力、判斷能力才會訓練出來。

學術研究大致就有以上這兩種功能。如果寫論文時曾下過這種功夫,即使沒有得到學位也沒有關係,功夫是相同的。但如果學術僅僅是研究、研究,這就是在「讀死書」、「死讀書」,最後就變成「讀書死」,這不是我們所希望的。我們不希望你們為讀書而死,而是希望你們實用,如同所訓所說的「實用為先」。

關於修行,大家對它經常是模糊、有誤解。所謂「修行」,是如何安心、使煩惱少現行,念佛、打坐主要是訓練你用方法,讓你更了解自己。譬如念佛,若能念到心得統一、心得輕安自在,就能體驗到什麼是煩惱不起,當煩惱生起的時候,才會知道,而覺得很慚愧,這也才是真慚愧。否則從沒有這種體驗,當有煩惱時,不會知道那就是煩惱。有人一天到晚在那裡生氣、罵人、貪著、怨恨、嫉妒,結果還不知道那就是煩惱,是很可憐的,都是因為沒有修行。

如果是有修行的人,很清楚什麼是煩惱,和他人吵架的時候,能夠馬上就知道:「這是我的習氣!」能如此觀照到念頭,自然會減少煩惱的發生。如果和別人大聲吼的時候,看到對方很不自在,還覺得很得意:「我整了他一下!」這就不是修行了。和別人相處、談話時,能夠發現他人的反應是因自己而起,馬上會生起慚愧心、懺悔心,慈悲心就會生起,這才是修行。但是要達成這個目標,還是需要參加精進禪七、佛七;念佛的人修念佛三昧,打禪七的人修觀。所以,我希望你們能多參加,否則根本不知道什麼是修行。

至於修行和做學問之間有沒有衝突?兩者是不會衝突的,如果認為有,表示信仰不堅固。有人說:「我本來相信有阿彌陀佛,結果研究發現阿彌陀佛是太陽神,阿彌陀佛的信仰其實就是拜火教,是外道的信仰。」這是信仰還是知見?我相信有阿彌陀佛,這是我內心的阿彌陀佛,雖然在學術研究上我也可以贊同你,但不管外面怎麼說,我內心信仰的阿彌陀佛是不會被否定的。

其實天主教、基督教的神學家,也在研究「上帝」、「耶穌」的存在,從各種角度分析、比較,來解釋、說明耶穌的人格等問題,那表示他們對耶穌就失去信仰了嗎?現代的神學和過去已不一樣,譬如現代的神學就以真如、佛性來會通佛教。信仰與學術,一個是形象上的,一個是非形象上的,用哲學來套,沒問題,但用歷史來批判,則會發生問題。本來研究者從歷史觀來解釋,並沒有錯,是因為現在有些學者從歷史的角度來否定古代的祖師、古代的經典,所以才有問題。譬如「大乘非佛說」論,其實這個說法在印度就已經有了,不過現代有更多人討論;不僅是上座部講,有好多人都在談。可是講到「大乘非佛說」,我們就不信仰大乘嗎?我信的「大乘」和他們講的「大乘」是不一樣的內涵,我信仰的是佛法的菩提心、菩薩道、菩薩行,至於他們講的,我一樣可以研究,但不會因此否定「大乘」。因此,研究和信仰、修行是不會衝突的。

我在日本留學時,有一位老師叫作金倉圓照,他雖出身於淨土寺院,但卻是研究印度外道學的權威。我曾問他:「考證阿彌陀佛思想,會不會影響你對阿彌陀佛的信仰、往生極樂世界的信心?」他說:「沒有影響,也沒有關係。」而我去日本以前,對學術與修行就已經有了這樣的認識,我想你們應該也有這樣的修養吧!

(節錄自聖嚴法師於1999年3月3日創辦人時間開示:「展望二十一世紀的世界佛教」)

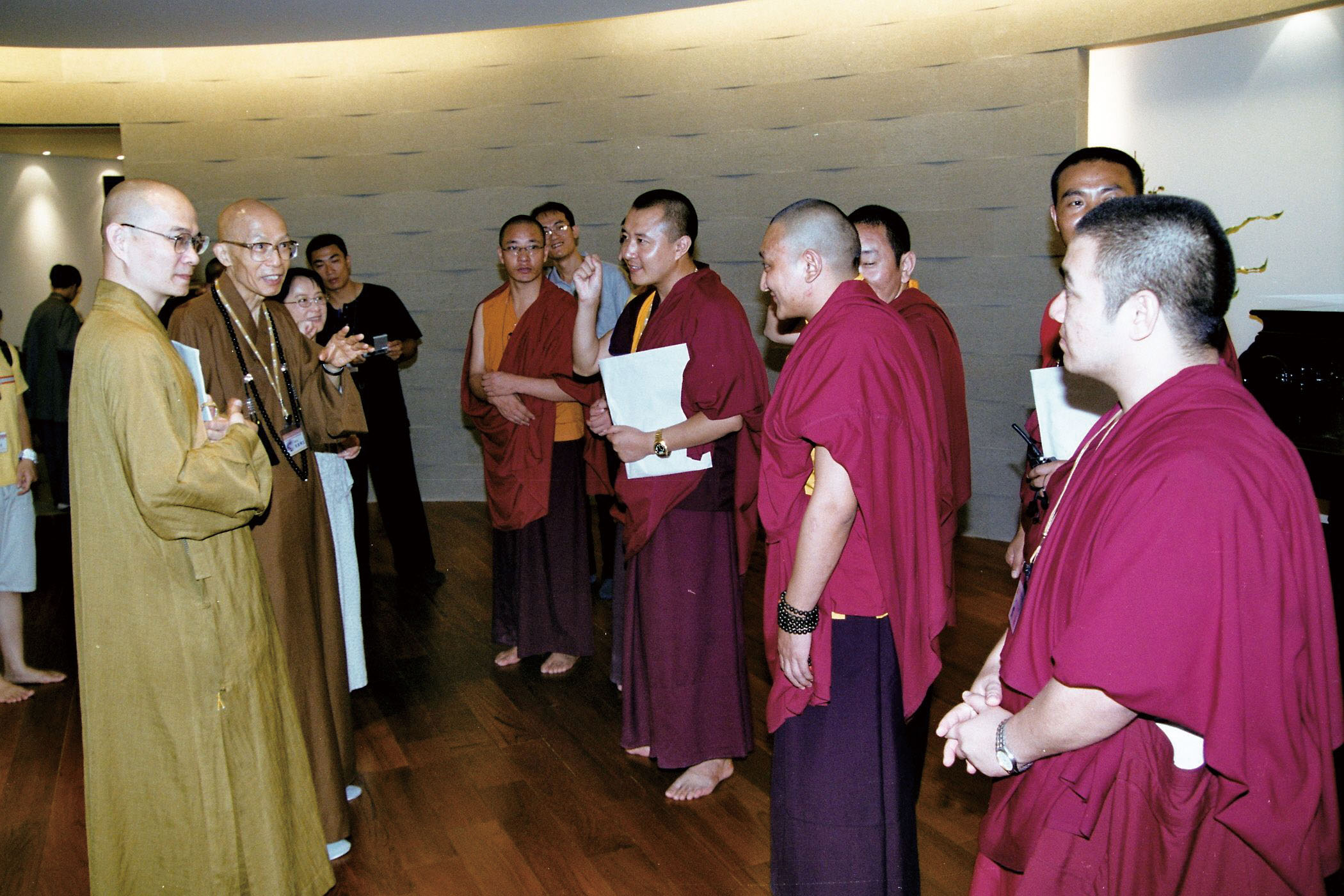

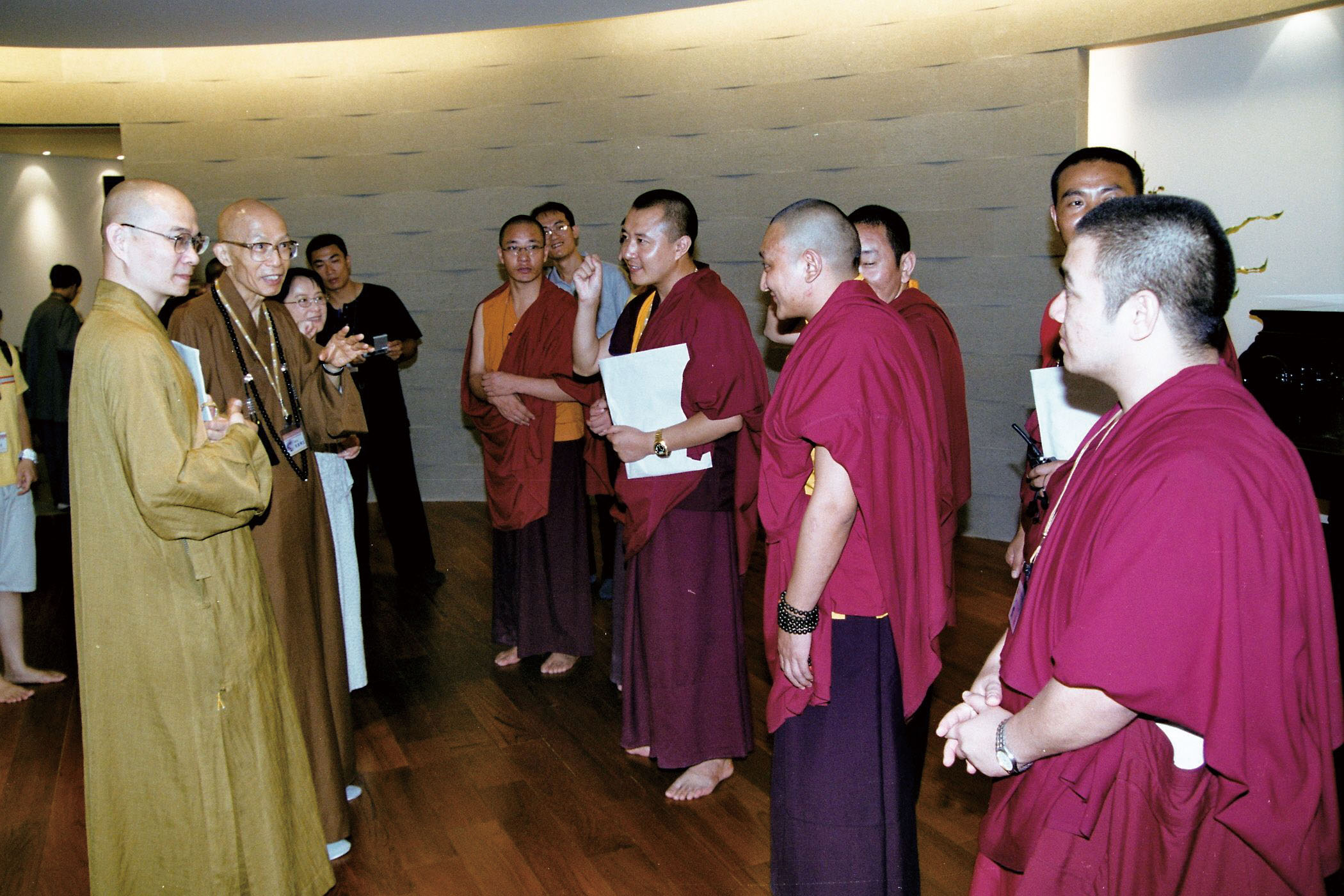

語言與論文的重要

這次精神講話和以往不同,還包括漢藏班的喇嘛們,未來將和我們一起在法鼓山上學習。他們在山上的教室很漂亮,掛有八吉祥的圖案和達賴喇嘛的像,有西藏佛教的特色。雖然他們是來法鼓山學漢語、了解漢傳佛法,但同時我們也可以向他們學習,譬如他們的知足常樂,雖然氣候與政治環境都很惡劣,但從不愁眉苦臉,不像我們台灣豐衣足食卻常感到不快樂!此外,遠來是客,要盡量協助、照顧他們。

法鼓山的環境與位在北投的中華文化館不大一樣,這裡只有研究所的同學、老師、教職員、網資室、CBETA,到了山上,還多了僧伽大學佛學院的同學,不僅空間、圖書館,老師也是共通的。佛學院同學有四位男眾、十七位女眾,程度都很好,大多數是大專畢業,也有研究所的。

僧伽大學、中華佛研所、漢藏班三個單位的性質都不相同。漢藏班的就讀年限是一年,主要是學漢語、電腦,以及漢傳佛教的常識。漢傳佛教的常識對他們日後弘揚藏傳佛教來說,十分有用。我年輕時代,漢、藏兩系統彼此對立,漢傳說藏傳很可怕,藏傳說漢傳不懂修行、不懂佛法;其實漢藏基礎修行觀念是相同的。

一年很快就過去,其實學不到太多東西。要在一年中把中文學好,除了老師要有效率地教,彼此之間也最好講漢語。像我在日本留學時,從不講中文,和華人也一樣。因此你們就算要用手比,也要講漢語。學語言就是如此,今天如果是我去西藏,也一樣要把握機會講藏語。

漢藏班的目的很單純:學語言、學電腦,以便在漢人社會中傳播藏傳佛法。研究所同學則是朝學術、研究、文化思考去努力,如果現在出家法師多,也有可能朝向宗教師、宗教家的方向發展。譬如我,主要是宗教師,如果只是學者,每次有大災難,就不會去災區接觸民眾、救災了。而我的師父即訓勉我:「寧做宗教家,勿做宗教學者。」學者就是看書、寫書、教書,一輩子離不開書本,這種人是書生、文人、文士,我不是!

在佛研所三年的基礎課程裡,語文相當重要,譬如梵文、巴利文、藏文,不一定是要會寫,但參考資料時要能看得懂,才能吸收原典材料。大乘經論有梵文的要看梵文,部派時代的東西,比較完整的還是要看南傳的—他們稱為上座部,事實上是分別說系的銅鍱部;上座部下面分了很多系,它不是上座部的根本部,而是分別說系下的銅鍱部。因為是巴利文,所以我們也要懂一些。還有藏文,一方面它保存了很多梵文經論,另一方面梵文與藏文的文字系統比較接近,譯成藏文的與梵文比較接近,所以如果同時有譯成漢文及藏文的,最好是參考藏文的來理解漢文的,這樣比較正確,否則很可能望文生義,產生誤解。

例如天台智者大師與華嚴法藏大師,智者大師因為不懂梵文,所以理解的佛法是自己的想法,而法藏大師因曾參與玄奘大師的譯經工作,懂得梵文,所以理解的佛法比較正確。從思想體系來講,兩位大師皆有獨到的看法,但對原典的理解,還是法藏大師比較正確。這是研究工具的重要。

另外,運用的工具,漢文是基礎、傳統的,但是近一百多年來,日本對佛法有很多透徹、深入的研究,也有了相當多的成果,因此從日文可以吸收到很多新的資料。如果不懂日文,往往人家已經有了、已經寫了、已經說了的,我們不會知道、不會運用,還以為自己發現了什麼,這樣就非常辛苦;能夠運用別人的成果是很方便的。譬如《國譯一切經》的研究成果相當好,如果有機會看,再來看中國人講的經文內容,往往會有新的想法出現。因為日文與漢文的語法不大一樣,漢文有些模稜兩可的地方,日文卻交代得很清楚,因此看了日文的之後,對漢文的理解反而更清楚、更明白、更確定。

所以,我很佩服喇嘛們,人到哪裡,就把那裡的語文學會。很多喇嘛可以用歐美語文上課、說法、寫書,漢傳佛教中不容易找到這樣的人。至少我還不是,普通談話可以談幾句,如果要深談就需要有人翻譯。因此諸位最好學英文。而我三十九歲學日文,四十六歲才學英文,所以同學們的學習機會還很多。

讀研究所寫論文很重要,從一年級開始就要練習。什麼叫作論文?就是收集資料,再透過你的思辨、組織、分析而寫出來的文章,那就是論文。論文有短的、有長的;每學期作的是短的論文,畢業時則要交一篇長的畢業論文。寫論文的好處就是可以訓練四種能力:找資料、分析、組織及文字的洗練。

培養具宗教家情操的佛教人才

諸位不要忘記這裡是佛學研究所,應該要有宗教師、宗教家的情操,否則我們就失敗了。宗教家的情操不是嘴上說發心而已,還要有修持的功夫。農禪寺一天、三天、七天的禪七或佛七都有,不要以為自己是研究生而不去參加。以後我要想辦法讓禪七成為一科,也要計算學分,讓同學感受什麼是禪悅。慧思禪師有兩句罵人的話,一個是文字法師,另一個是暗證禪師。暗證禪師就是不懂佛法的教典、教理、次第、觀念,只知道打坐,有一點身心上的反應後,就以為自己已經開悟了、解脫了。所以,一定要解行、定慧並重,當然最重要的是要持戒!

最後,介紹佛學院的學生,他們一共要讀四年,比你們多一年。研究所本來是兩年,但要先上一年大學佛學語文的課程,因此變成三年;佛學院是大學部,所以是四年。他們一進佛學院即受沙彌戒,全部都是形同沙彌,可是穿行者的服裝,還不現出家相。但一年後如果因緣具足則全部要落髮,在這一年內,如果發現不適合出家,那就離開僧大。因為佛學院主要是培養出家的法師。

我告訴他們,他們有兩個任務:護持佛法、住持三寶,這就是宗教師。過去出家人認為,出家就是要受供養,但中國人沒有這種福報,中國人不像印度人、西藏人、南傳人,有供僧的習慣,認為供僧就是修行。中國的法師一定要有付出,所以不要想只受供養,就如百丈禪師說:「一日不作,一日不食。」其實這樣也很好,有付出才能得到回饋。

所以我們出家的目的是為了奉獻,奉獻身心給三寶—護持佛法、住持三寶,但要有學問、經教的基礎,才不會成為暗證禪師;當然也要有修行的基礎,才不會成為文字法師。所以佛學院是出家人的養成教育,不是每個人都當住持,但是是以佛法來為社會服務,所以性質與研究所不一樣。畢業後,如果有人要考研究所,只要年齡沒超過,條件也夠,當然可以考。

希望同學能帶帶他們,因為他們才剛剛入門。這幾天我在山上看到他們,非常好,純樸又用功。剛進來就覺得自己責任重大,不但書要讀好、修行要修好,而且佛法等待他們護持、住持。

(節錄自聖嚴法師於2001年9月19日創辦人時間開示:「對漢藏班的期勉與鼓勵」)

法鼓山是一個

弘揚漢傳佛教的道場

建立對漢傳佛教的信心

當我們還在陽明山,中華學術院佛學研究所(中華佛學研究所的前身)的時候,台灣佛教界、佛教學術界懂得藏文、巴利文、梵文的人非常少,但那時我們就非常重視佛教語文的訓練,引進了梵文、巴利文、藏文的老師,也培養了不少這方面的人才,為台灣佛教界、佛教學術界開啟了新風氣。但是語文教育其實是屬於大學部的,到了研究所,應該已經能夠運用語文來做研究了。

因為我們研究漢傳佛法,如果懂梵文,就能直接閱讀漢傳佛法的原典;如果懂巴利文,就能參考南傳相關資料;此外,因為傳到漢地的經典,有部分也傳譯到西藏,所以藏文也最好懂一些。因此,如果能夠多幾種語文工具,藉由比較研究,對法義的認知會更清楚。這也是我們重視語文的原因。

到現在為止,我們的成果很好,譬如我們的學生畢業以後到國外留學,在語文的運用上,就非常輕鬆便利。但是,這與佛研所辦學的目標還是有差距,因為我們主要是希望漢傳佛教能夠在世界復興,也就是讓國際的佛教界了解,在漢傳佛法的寶庫之中,有永遠採不完的寶礦,尤其有一些漢文原典,是藏文、巴利文所沒有的。

外國人士要直接讀懂漢文原典相當不容易,即使原來就用漢文的日本,到了現代,要理解也愈來愈困難。譬如我在日本留學時,我的老師.本幸男,他是華嚴、天台的專家,但是在閱讀漢文原典時,還是會有很多疑問。因為漢文的表達,有時模稜兩可,不知道確實的意思是什麼。只有我們用慣了,才比較容易掌握,如果我們能精讀,就能夠深入漢文原典的法義。

但是現在連我們中國人,不管是在家居士也好、法師也好,能看懂漢文原典的愈來愈少,我們同學之中能真正深入的人也並不多,反倒是學習著用藏文,或者是日本、梵文、巴利文的資料。

過去,在我寫《明末中國佛教之研究》以前,世界上,不論是歐美或日本佛教界,都認為漢傳佛教到宋朝以後,就沒有什麼值得研究了,這對漢傳佛教來說,非常不公平。明末佛教的研究,我是第一人。我研究之後,有一位美國學者看到我的書,便開始研究。在中國也一樣,譬如于君方教授,我寫蕅益大師,她就寫蓮池大師,後來有人研究憨山德清,明末四大師就逐一有人研究了。

不要因為外國不重視漢傳佛教,自己就沒有信心,覺得要談《現觀莊嚴論》或月稱,才是非常時髦的事,如果是談中國的某某大師,就很落伍。其實月稱是印度佛教,也不是藏傳佛教,而且月稱的著作不僅傳到了西藏,也傳到了中國,但是很少人做對比的研究,以至於一談起月稱,就覺得是藏傳佛教。這是妄自菲薄。

我們的目標是弘揚漢傳佛教

這幾十年來,我不斷提倡漢傳佛教,但是非常遺憾,雖然我們佛研所的重點是平均地放在印度、藏傳、漢傳三個系統。但是現在我們同學們提出來的論文,相較於藏傳、印度或日本,漢傳的比例相當少,可以說是不成比例。

我們的所訓是「立足中華,放眼世界」,漢傳佛教是我們的基礎,就該以漢傳佛教為專長,如果以藏傳佛教或南傳佛教為專長,那是非常顛倒。譬如藏傳的喇嘛或南傳的法師、居士到我們這裡來,我們跟他們講藏傳、講南傳,他們都是專家,聽了一定會笑說:「這在我們那裡,是對小孩子講的,怎麼研究所還在講這些東西呢?」

另外,印度佛教是基礎的佛法,是研究的基礎,它的範圍相當廣,包括巴利文、梵文,包括原始佛教、大乘三系,而且研究的人已經很多,有藏傳和南傳的人,在日本、歐美,研究的人也很多。

在美國,不僅研究印度的很多,就是研究藏傳、南傳、日本佛教的學者,也比研究漢傳佛教的人數多,我曾問他們原因,他們回答我:「沒有辦法!在中國、台灣,沒有東西、也沒有環境讓我們學習,所以我們就到日本、西藏、緬甸、斯里蘭卡及泰國去。」他們所謂到西藏,實際上是到尼泊爾,或者是到印度的三大寺。

他們認為藏傳佛教有次第,很容易學好,可是台灣或者其他漢傳佛教地區,有次第、系統研究和指導漢傳佛教的人很少,環境就很少,即使想學也學不到。所以中華佛研所現在變成是替別人訓練人才,而沒有替漢傳佛教訓練人才。

會認為漢傳佛教沒有什麼好研究,是因為沒有真正誠心誠意地去接觸它、了解它。在我們所裡,目前還在做的有李志夫教授,他帶了一批人在做《摩訶止觀》,做天台三大部的研究。還有陳英善老師,她完成了學位之後,就來到我們所裡,專門研究華嚴和天台。她十分耐得起寂寞,默默地帶學生做研究已經二十多年了,真不簡單!但是寫相關論文,以及整理、研究的同學還是很少。

深入漢傳佛教才能建立品牌

我們深入研究漢傳佛教的內涵時,一方面可以研究它本身的來龍去脈、探究它演變的原因,以及如何把印度的大乘三系及原始、部派佛教融合在同一個系統裡?漢傳佛教怎麼會有這樣大的器度?

諸位如果仔細去看,一定會很佩服,因為它在任何一點上,都可以四通八達,絕對不會在講這個部分時,與其他部分產生矛盾、衝突,這就是漢傳佛教的智慧。

如果不了解漢傳佛教祖師們的智慧,就會斷章取義,說這是小乘的、那是大乘的,這是唯識的、那是中觀或是如來藏的,把他們區隔開。他們本來是一家人,本來是源自於同一個系統,結果變成:你研究唯識,所以是唯識學派的;你研究中觀,所以是中觀學派的;你研究如來藏,所以是如來藏學派的。或是說,這個人專門研究小乘,是小乘佛教;那你專門研究律,就是律宗;而他專門念佛,那就是淨土宗。這就形成了中國佛教的種種派系,變成支離破碎的,這是分河飲水,已經非常可憐,大家彼此還要對立。

就我們真正理解到的,以整體漢傳佛教來講,根本就是同一個系統,但現在我們大家卻像是盲人摸象,還執以為真。譬如戒律是任何大小乘、任何宗派都必須要遵守的,是任何人都必須要持守的,但在中國,發展到後來,持戒就變成不吃人間煙火食,無論穿衣吃飯,生活都很古怪,都與眾不同。

我們佛研所既然名之為「中華」,就是要立足於中華。我們號稱世界佛教園區,自己如果沒有內涵,別人來了一看,既沒有特色,也沒什麼好學。原本想來學漢傳佛教,結果看不到漢傳的東西,即使說藏傳,也沒有辦法跟真正的藏傳相比。他們從五、六歲,七、八歲就開始學了,到了二十多歲,已經是格西。如果他們要用二十年來學,我們可能就需要三十到四十年的時間,因為文化不同、文字不同,要學到像他們這樣高明是絕對沒有辦法。

所以人們到我們這裡來不是要學藏傳佛教,而是學漢傳佛教,因此我們必須打下漢傳佛教穩固的基礎,在國際上亮出幾張響亮的牌來,這樣法鼓山才有號召力。什麼是響亮的牌?就是老師,還有論文。當然我們的研究生如果能提出深入的研究,也可以變成響亮的。這樣在國際上,大家只要一提到研究漢傳佛教,就想到中華佛學研究所,就必須到法鼓山。

如果我們能夠把漢傳佛教的某部經或某一部論,研究得非常透徹,就會有很強的吸引力,而這個吸引力就是一個品牌。因此,不要老是認為我們漢傳佛教已經沒有什麼值得研究了,大概快消失了,這絕對是錯的。

我七十歲以後,還寫了兩本漢傳佛法的專書。一本是《天台心鑰—教觀綱宗貫註》,另一本是《華嚴心詮—原人論考釋》,是今年才出版的。而這兩本書都兼具了理解與研究。我們必須先理解,將它的來龍去脈釐清楚,才能進一步研究。如何從了解到研究?譬如我是先從《原人論》中找出華嚴與天台,華嚴與唯識、中觀,或與部派佛教,甚至是與外道哲學相關的敘述、論證,然後再找原典核對,最後提出自己的看法,這樣就變成了研究的層面。從了解、整理,然後比較、研究,就會變成這一部書的專家。

我這麼說,不是要各位同學從此以後放棄藏學系、印度系,只是我們現在是顛倒過來,幾乎已經放棄了漢傳系。我們吃的是漢傳的飯,穿的是漢傳的衣服,說的是漢傳的話,但是你真的了解漢傳佛法的內涵嗎?不要說「上早殿」就是漢傳的,那只是形式上的漢傳。

漢傳佛教的智慧

今天剛好有一位企業界名人來向我請法,他從小就接觸藏傳佛教,他問我:「藏傳佛教有宗喀巴大師的《菩提道次第廣論》,是有次第的,漢傳佛教好像沒有?」現在的人多半都是這種想法,漢傳佛教的僧俗四眾大概也都這麼認為,這是因為對自己不了解,別人看我們沒有次第,我們就承認自己沒有次第。

此外,也因為部分學者,比如印順長老,他對中國現代佛法的貢獻很大,但是他不認同如來藏,對於漢傳佛教是站在否定的立場。也因此漢傳佛教系統裡的人,對於自己的漢傳佛教沒有信心,也不願意肯定它、研究它,這是非常可惜的一樁事。

佛法是通的,包括龍樹的中觀,世親和無著的唯識,以及我們認為是馬鳴、龍樹所代表的如來藏。但是以現在學者們的角度,他們認為凡是如來藏的東西都與龍樹沒有關係,也不承認馬鳴這個人的存在。因此對於漢傳佛教,特別是《大乘起信論》、《楞嚴經》、《圓覺經》幾部書,都採取否定的態度,對於我們平常誦念的《藥師經》、《地藏經》,也認為是偽經,都不是印度的經典。因此,中國的佛教就不能認祖歸宗,變成了外道的佛教!

其實,如來藏系在印度本來就有,印順法師的《如來藏之研究》,還有日本高崎直道的《如來藏的形成—印度大乘佛教思想研究》,都是以印度如來藏思想為基礎做的研究。實際上,就我所見,如來藏思想的最根本應該是《楞伽經》;但《楞伽經》不僅有如來藏,也講唯識和空,把這三系整合起來,只是通常都把它看成是如來藏經典。

如果你們想要了解佛法各系統是不是真的講得通,可以參考《華嚴心詮》。我在《華嚴心詮》裡,特別將如來藏思想與中觀、唯識,還有與中國禪宗有關的部分指出來,證明這三系是互通的,而這都是經典自己說的。根據經典,佛說有如來藏,是為了方便接引執我的外道,如來藏只是一個假設的名字。否則告訴一般人成佛以後就空了、就沒有了,大家會覺得成佛是一樁很可怕的事,而沒有人願意成佛了;如果告訴他,因為有如來藏,成佛以後就變成如來,而如來是永遠不會消失的,那麼大家都願意成佛了。結果就與外道的神我相同,但這是為了接引計我的外道,所以不能把如來藏當成實有的東西,否則會有問題,實際上它是與空相通的。還有禪宗的「明心見性」,所見的是自性,自性是佛性,而佛性就是無性!此外,唯識宗講三性三無性,所以唯識宗也講無性。雖不一定與中觀說法相同,但就是無自性空,所以佛法是相通的。

因此我們看這些漢傳佛教大師們的著作,他們就像是串花串一樣,大的花串、小的花串,將修行證悟的次第排得整整齊齊、標得清清楚楚;這個是深的、淺的,難的、容易的,怎樣才能達成最高的目標,將整條成佛之道鋪排得很清楚,怎麼會說漢傳佛教沒有次第呢?所以,我回答那位企業名人:因為這幾百年來,中國人完全沒有了民族自信心,所以也認為中國佛教已經沒有價值了。

漢傳佛教發展的困境

我在西方傳禪法時,西方人不相信中國還有禪法,因為日本的禪師們,在二十世紀初,就宣判中國已經沒有禪師、沒有禪法,也沒有禪的傳承。因此西方人懷疑,不知道我說的是真的還是假的。我告訴他們:「我的傳承有曹洞和臨濟,其中一支是虛雲老和尚,他應該很有名啊!他重建了很多禪宗寺院,後來雖遭破壞,但現在已經恢復了。所以禪的傳承在中國從來沒有斷過,只是真正的禪師、偉大的禪師不多,不像西藏有很多活佛、法王。」

西藏的活佛、法王,無論哪一派、哪一個系統,都是由他們自己從小培養起。當活佛或法王離世了,就要開始找轉世者,因此從小就有一個位子等在那裡,找到以後,這個位子就是他的,前生是他,這一生還是他,所以一定要培養。說起來我也是被我師父找到的,在十三歲的時候,但是並沒有被稱為轉世者,當然也沒有被當成活佛來培養,所以我只有靠自己努力。

漢傳佛教並沒有像藏傳佛教那樣穩定地培養人才,甚至從少年就開始培養起。而找來的轉世者,也一定會肯定自己的前生,不會把自己的前生推翻掉。但是我們找來的徒弟,對於師父所做的事,往往說:「師父的時代已經過去了,現在是我的時代,我有自己的想法,不一定要接受師父的想法。」這在漢傳佛教是很平常的事,特別是台灣,最好把前人的功績或思想推翻,自己的新東西才能呈現。這在藏傳佛教絕不會發生,他們的體系、制度、教育都非常完整。所以現在很多人想要學佛法,就會到西藏去,因為有次第,比較容易。

既然我們自己也在辦教育,不可能把所有的人都派到西藏去學,而不學自己的漢傳佛教,這是數典忘祖。現在中國的佛教徒多半如此,但這不是說他們可惡,而是可憐,因為他們不知道自己的祖宗們也有智慧,也值得去發現、研究和發揮。

漢傳佛教未來的研究走向

但願諸位同學聽完這一次精神講話後,能夠在漢傳佛教上用功。漢傳佛教可以研究的還很多,尤其是宋朝以後,還有好多位大師的文獻都沒有人整理研究,包括天台、華嚴、禪宗,還有淨土。這方面的著作在《卍續藏》裡非常豐富,有一部分已收入《大正藏》,我們只要針對某些來研究,甚至是做標點、分段及整理的工作,就能成為一篇博士論文了。不要以為整理的工作不是研究,所以不重要,它不僅很有實用價值,而且經過這層工夫,你們研究的基礎會很紮實。

記得果鏡法師,他現在是僧伽大學的副院長,在日本留學要寫博士論文時,不知道要寫些什麼,我就建議他寫淨土。他很疑惑地問我:「淨土還有東西可以寫嗎?日本人不都已經研究完了?」我告訴他:「還有好幾位淨土思想家都沒有人寫,其中最容易寫、資料最豐富的,就是慈雲遵氏。他是淨土,又是天台,不僅可從天台宗的立場研究他,還能從淨土宗、禪宗的立場研究他。」

我們中國人要寫外國的東西、寫人家的專長,一定寫不過他們,不如寫自己的東西,如果寫得讓人家信服,那你就成功了。我有一個徒弟,到美國留學,因為他的老師是藏傳、印度佛教的專家,於是決定專攻藏傳佛教。我提醒他:「你已經是三十多歲,快四十歲的人了,現在來專攻藏傳,恐怕只能學到皮毛,不如研究漢傳。你本來對天台就有一些了解,就寫天台止觀的思想好了,不管寫得如何,你的指導老師看了都會頻頻點頭。畢竟這是中國的東西,你比較清楚。」結果他的論文寫出來以後,真的得到老師的稱讚。所以中國人還是寫中國的東西比較討巧。

譬如我寫博士論文時,已經超過四十歲了,如果我寫日本,或是印度、西藏的,我的論文一定寫不出來,博士學位也不可能得到。所以我寫中國的天台,很快就完成了,而我的老師及審查委員看了,對它的評價都很高,就是《明末中國佛教之研究》那本書。

今天我想跟諸位說的,就是中華佛學研究所必須立足於中華,但並不是從此就放棄印度、放棄藏傳,而是我們的重心、主力點是擺在漢傳佛教。如果你要亮出響亮的牌,你的研究重點最好擺在「漢傳佛教」。我們對漢傳佛教要有信心,漢傳佛教內容之豐富,足以寫出幾百部博士論文,而要實踐的話,也很容易,它是有次第的。你可以把藏傳佛教當成一個橋樑,做漢傳與藏傳的比較研究,對我們了解漢傳佛教有很大的幫助。

(聖嚴法師講於2006年3月23日,

法鼓山世界佛教教育園區)

法鼓山的靈魂、佛法的存續

─以身為中華佛學研所的一份子為榮

佛研所今日的成果是眾人所造就

中華佛學研究所是法鼓山的靈魂所在,因為它是法鼓山的起源。為了要辦教育,要培養佛教人才,所以才成立了法鼓山。

佛教人才可以從幾方面培養,但我們是以佛研所為核心。多少年來,已經培養了不少人才,有的在佛教界還頗具知名度,有些雖然知名度不高,但都在各自的崗位上努力奉獻,因此佛研所對台灣佛教來說很有貢獻,甚至於對大陸佛教、國際佛教界也很有影響。因為我們有學術刊物、學術會議與國際進行交流,所以能對國際產生影響力。我們也有將近十來位學生在國外留學時,很受到國際大學學者們的重視,這表示我們每一屆的同學都很優秀,也可以說是本所老師們教學的成果,以及我很重視研究所辦學方針與理念的緣故,所以我們是一體的。雖然佛研所的畢業證書教育部不承認,但是如果沒有要到教育部體系下執教的話,佛研所的畢業證書還是響叮噹,還是很吃香。

投考佛研所的同學都非常優秀,到現在我們還一直引以為榮。因為我們的老師優秀,環境、設備,在台灣來講,甚至在華人圈裡,應該是首屈一指的。所以你們能夠在法鼓山讀書、畢業,也應該感到光榮。因此,要愛惜在法鼓山讀書的因緣,同時要愛惜法鼓山這個團體,愛惜就是感恩有這樣一個教育環境。這個提醒也是我對你們的期望!

尊敬師長培養對所內的向心力

現在的學生普遍對老師沒有尊敬、沒有感恩,而老師對學生則沒有責任感,教育界對此有很多議論,其實這是互為因果的一種狀況。因為學生對老師不尊敬、不感恩,所以老師對學生的關心、愛護也發不出來,因此師生之間的關係就相當於百貨公司櫃台服務員和顧客一樣:你拿錢給我,我把東西給你,然後銀貨兩訖,彼此沒有關係。

現在台灣教育界大概就是如此,佛教界呢?坦白告訴諸位,也差不多。因為我們是在社會上受教育,從小學、中學、高中到大學,就是在這樣一個環境長大的!然後到了佛研所,大概也差不多,因為環境是這樣,我們的習慣也就是這樣。

一年級的同學,現在既然來到我們佛研所,希望你們在這三年之中,能養成尊敬老師的態度。至於老師對我們是否關心?我相信我們的老師一定會關心同學,而且非常關心。

現在教師節,同學們通常會寫張卡片表示對老師的感謝。也許是班長或某位同學想到了,所以提議買張卡片,大家簽個名,表示一下意思,這就是尊師重道嗎?如果僅僅是這一張卡片,那是沒有意義的。

其實這幾十年來,我收到的卡片很多,我都把它留下來。但是同學畢業了以後,如果打電話找他們,往往都找不到,不曉得他們在哪裡,好像已經在這個世界蒸發掉了一樣。問其他同學,只知道他很忙,也找不到他。譬如開同學會,剛剛畢業一年,大部分的同學都會來參加,到了第二年,就開始忙,沒有時間了,然後第三年、第四年,參加的人就愈來愈少。

所謂「一日為師,終生為父」,雖然只當你一天的老師,也要把他當成父親那樣的尊敬、感恩,這是漢文化的一個傳統觀念,可是在目前的台灣非常淡薄。而你們來這裡讀書三年,已經不只一日,而是千日為師了!奇怪的是,我們有幾個同學畢業以後,並不承認我是他們的老師,只說是中華佛學研究所的創辦人。創辦人為什麼不是老師?除了一次一次的精神講話,還有開學典禮,有時我也很用心地照顧你們,而且研究所的政策是根據我的理念,方向是我的、政策是我的,為什麼不是你們的老師呢?還有一些老師,雖然沒有直接給你上課,但他是我們所裡的老師,就是我們的老師!能夠有這樣的觀念,師生之間的關係就會親密而緊密,否則卡片只是存檔,頂多幾十年後看一看,裡面有幾個學生的名字。

感恩報恩,挑起續佛慧命的大願

也有的人,在學時感恩得五體投地、痛哭流涕,畢業幾年以後,就「事過境遷」了。我記得有一次禪七結束之後,每一個人心中都充滿感恩,不斷感恩三寶、感恩師父、感恩道場,還有義工菩薩。我就問他們:「你們這麼感恩,當我死的時候,會來流兩滴眼淚嗎?」他們說:「不僅兩滴,會流一大盆。」我說:「流一大盆對我沒有用,重要的是如何把佛法傳承下去。」

我不要人感恩,感恩對我沒有什麼用處!我不會多長一塊肉,不會多長幾根頭髮,也不會長得更漂亮。感恩的目的是為了什麼?是為了報恩,報恩就是「盡形壽、獻生命」,奉獻給三寶、奉獻給眾生,就是發願、發心弘揚佛法,否則今天嘴巴上講感恩,不知道有什麼用處?

這就是所謂的「下濟三塗苦,上報四重恩」,以救眾生的苦來做為報答三寶、父母、老師的恩。我們必須要有這樣的一種願心,否則不知道怎麼辦。譬如我的師父已經圓寂了,我無從報恩,沒有辦法,也沒有機會,但是我可以實踐他的遺志。他已經做的事,我給他發揚光大;他計畫要做而還沒有做的,我替他繼續做下去。其實這很容易,因為一個佛教徒、一個出家人,除了弘法利生、辦教育,除了成熟眾生、莊嚴國土,別無他事,這就是我師父的願望。我承續他的遺志,於是我們有了中華佛學研究所,有了法鼓山,現在又有了法鼓佛教研修學院(2008年,正式更名為法鼓佛教學院)、法鼓大學,慢慢都成就起來了。

現在我想請問諸位:如果現在我馬上死了,方丈和尚募不到款,你們之中有沒有人願意用學生的身分來號召,把中華佛學研究所辦下去?我告訴諸位,你們必須要發願。譬如證嚴法師,他並非一開始就有慈濟功德會,甚至那時還沒有出家。他沒有讀大學,什麼東西也沒有,就是願力發起來,想要為台灣社會做些什麼。他是從零開始,而成就今日的規模。何況法鼓山現在有這麼大的一個基礎。你們不必擔心,有這麼大的一個法鼓山在這裡,就是師父走了,也一定會有人起來把這個擔子挑起來。你們之中,只要有一個人願意承擔,法鼓山就沒有問題。應該要有「大家跑了,沒有問題,我來」的大願心,把整個佛教慧命一肩挑。不要想,反正上面還有人擋著,沒有問題。如果大家都跑了呢?因此要這樣想:「有人承擔很好,大家分擔;沒有人承擔,我一個人挑起來!」就是現在不敢承擔,也一定要說「敢」,因為發了願,就有護法龍天。不要擔心說像我這樣的人,龍天護法怎麼可能護持?只要是正確的願,護法龍天、諸佛菩薩一定會護持。

因此諸位同學,你們在這裡讀書,心中要有這樣的大悲願:佛法的興亡存滅,都在我一個人的身上。不要認為自己是在家居士,好像沒有什麼關係。三寶、佛法需要四眾弟子共同來支持,並不都是出家人的責任。我們必須要一肩承擔,承擔佛法慧命的繼續,就是續佛慧命。

實用利他,存續佛法的慧命

在你們的想法,所謂續佛慧命可能就是多看幾本書、多寫幾篇文章,佛法的慧命就在這些文章或研究成果裡。是這樣嗎?你們知道新疆,過去我們稱為西域,曾經是佛教盛行的區域,有許多翻譯大師都是從那一帶過來的。那時,包括阿富汗,都是佛教的盛行區,在戰後,還有人在那邊沙漠裡發現佛教的文獻,但是那裡已經沒有佛教,佛法慧命已經不存在了。還有印尼,伊斯蘭教入侵之後,印尼佛教就滅亡了;雖然遺跡還在,但那只是文物,並沒有佛教的慧命在裡面。

佛法慧命的意思,就是用佛法來修行;除了自己用,還要幫助眾生除煩惱。而不是寫幾篇文章、幾本書,然後放在圖書館,這就是慧命,就是續佛慧命。研究是必要的,主要是做為建築社會上層文化的背景,如果沒有研究的背景,上層的文化、思想就站不住腳,下層也沒有著力點。所以研究是為了有用於我們現實的世界、現實的社會,而這是許多佛教學者們會忽略的一個問題。也就是說,多半佛教的學者,專門研究佛教的文獻、佛教的思想、佛教的哲學、佛教的文化,至於研究以後,對我們現實社會有什麼用處,他們不會考慮。雖然不考慮,但也不是完全沒有用。如果現實環境需要運用佛法的某個優點時,就會有人來參考,然後用之於我們整個社會。

舉例來說,印順長老的著作義理較深,較不易理解,但是我理解消化後,變成現代化、口語化,變成大家能夠聽得懂的內容,對社會就有用了。

如果教界只重視研究,我們就變成了學術的佛教、學問的佛教,很難與整個現實社會結合。但是如果沒有先行的研究,當要實踐時,還必須自己花時間去研究。所以研究不是沒有用,可是如果沒有顧慮到它的實用性,就無法通俗化。通俗化是另外一種層次的工作,這是我們法鼓山應做的。

也因此有人認為我沒有深度、沒有學問、沒有研究,對於佛教也沒有什麼貢獻,這樣的推論對我來說非常不公平。以化學工廠為例來說,我雖然不是最上游的原料供應公司,但至少是中間的製造廠、補給廠,或者生產公司,這樣的身分、地位,當然也值得重視和研究。如果沒有像我這樣的人,今天台灣的佛教不會這麼盛行。又譬如星雲法師和證嚴法師,被學界認為不具學術背景,但是他們將佛法實踐到整個社會,對佛教界、社會、國際,影響非常深遠,當然有研究的價值,事實上現在已經有人在研究了。

所以認為像我這樣的人沒有學問,不值得研究,是不公平的。這是佛教學者的一個盲點,只曉得自己研究的一個範圍、一個層面,其他的都不管。研究的層面雖然也需要,可是我們不要把自己封閉起來,即如我們所訓裡說「實用為先,利他為重」。

奉獻三寶,發真正的道心

另外我也鼓勵大家在學期間,能以道心為第一,健康為第二,學問為第三。你們可能會覺得疑惑,照道理,研究所不是要以學問為第一嗎?道心應該擺在第二位才對。那是誤解了道心的意義。

過去我們有位同學十分有道心,每次佛研所哪個地方有破損、哪個地方弄髒了,大家第一個想到的就是最有道心的他,結果一有問題就找他,久而久之他受不了了,就說:「阿彌陀佛!我不要有道心了,我還是學問第一好了。」

這樣的理解是錯的。道心的意思是奉獻,是為了感恩三寶、為了續佛慧命;隨時隨地對三寶抱持感恩的心,只要有機會就以自己的時間、體能、智能或其他資源,來奉獻三寶、成就眾生,一肩挑起弘揚佛法的任務,然後不管其他人會不會報三寶恩,但是自己一定要報,這樣才是道心。

我們不能因為別人有道心,就占他的便宜,大家不願意做的事情都叫他一個人去做;而他如果因此再也不發道心,那也是錯的,是錯用了道心。

你們也不要誤會,因為那位同學的例子不是標準的道心,結果以後我們這裡需要幫忙,都沒有人要來了。沒有人做的事情,應該當仁不讓,相對的,我們也不能把發了道心的人逼得退了道心,說什麼成就他做菩薩,那很糟糕。他有道心,難道你沒有道心嗎?

(聖嚴法師講於2006年9月28日,

法鼓山第三大樓階梯教室)