大乘二十二問之研究

巴宙

美國愛渥華大學宗教學院教授

p. 65

提要

唐代曇曠所寫的「大乘二十二問」一書埋藏了一千多年之久始於本世紀初在敦煌石窟寫卷裡以斷簡殘篇的姿出現於世。本文作者於 1973 年在法國巴黎國家書館Bibliothéque Nationale,Paris,及倫敦大英博館搜遍及讀盡有關該作品之寫卷,後來費時數年,根據數寫本,用校勘方法,輟長補短及改正訛誤,始得恢復全貌我們希望它能與最初殺青時相近。本研究即是該書的導論。該書全文及校注亦將發表於本文後。

本文的主要討論為:

| (一) | 在拉薩舉行的中印佛教辯論會,是中國禪宗教與印度所傳漸教的鬥爭。結果,它們各有負。 |

| (二) | 搜尋「二十二問」一書的主要扮演者及其與印辯論會之係。 |

| (三) | 西藏佛教的發展史及漢藏文化與外交的係。 |

| (四) | 對每一問題的哲學或歷史的內容加以評論,析或解釋。若稱之為「大乘二十二問釋論」亦無可。 |

| (五) | 作者曇曠之名不見載於中國佛教史籍,故費不鮮,藉以檢討;(甲)彼之生活與時代,(乙)彼與西明寺之關係及該寺之文化活動,(丙)彼歸返河西及其寫作生活,(丁)彼對敦煌佛教的響。 |

本文原用英文寫出,且於數年前發表於「中國文化」Chinese Culture, Vol. XX, Nos.I--2, 1979。現使以漢文出現,藉公諸同好。同時我們希望它能鼓勵對敦煌教文獻感興趣的同仁繼續向此方向努力云。

p. 66

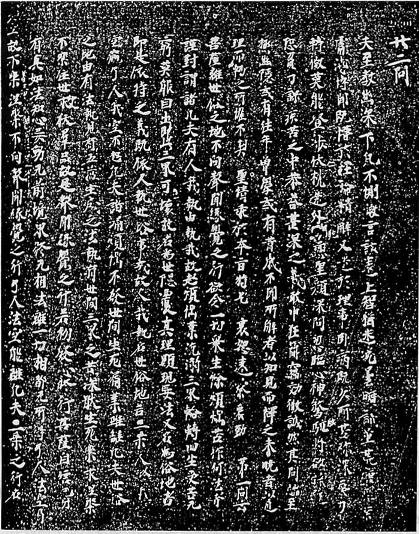

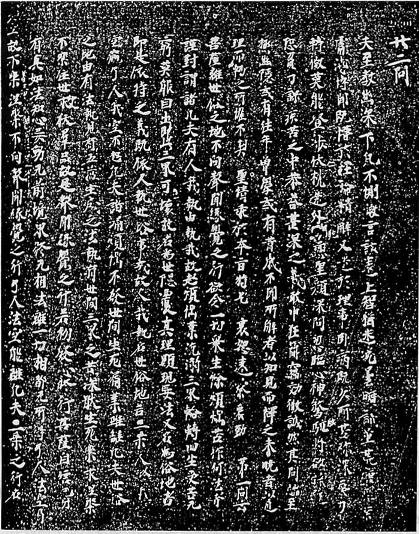

藏於巴黎法國國家圖書館敦煌出土大乘二十二問寫卷之影片

p. 67

一﹑前言

此地吾人所注意的作品是卓然超群﹐不止一端。在敦煌千佛洞所發現的若干論著中﹐大多數是用散文寫出關涉及大乘佛教研究之某方面﹐以問答體出現者則實不多見。此對話中的每一問題均冠以數目。這或許是這類作品的第一次從其問題的實際數字立名,故號稱為:大乘二十二問。從巴利文的長阿含[1](Dīgha-nikāya)及其他經籍中的若干舉例可觀見佛教教主喬達摩佛陀所採取的會話方法,那是一個能將其旨意傳達及他的弟子的手段,現時之作品反映到早期佛教的傳襲。當檢討若干敦煌出土的變文文學作品時,諸如茶酒論[2],燕子賦 [3]等,吾人注意及會話體被採用。很顯然地,它們是含有喻言及小說色彩,代表著詩人的想像創造。但我們的作品則大異其趣。它揭示一位追求真理者的懇誠,及一個博學卓識能巧妙地答解非常錯雜及繁難的哲學問題的作家。它約略地與彌蘭王問經 [4]—彌蘭王與那先比丘的討論問答—(Questions of Milinda)中的舉例格式相彷彿。其相似處或可再進一步,那即是:在彌蘭王的情況那是一位希腊後裔的國王與一印度上座部的大師兩者間的交鋒,而在我們所討論的場合是西藏的國王與中國大乘學者間的互通聲問。其促使此大乘二十二問之寫作的環境涉及中國與西藏的政治與宗教情況,尤其是在八世紀時中國禪宗被傳入西藏。使我們更為驚異者為位於唐帝國黃河西邊十州以上,包括敦煌的土地竟「暫時」被西藏國王佔領及統治有八十餘年(762-848)之久[5]。此諸區域的公民變作西藏征服的百姓。他們被強迫去著西藏服裝及改變生活方式,雖然這些都非其心甘情願 [6]。當曇曠撰寫其大乘二十二問時,他就是這樣的一個順民。在其序言中他得如此說道:「伏枕邊外,馳戀聖顏」。很顯然地,當一系列的問題馳送給他時,作者是被待以隆重禮敬。這一部分是因藏王的佛教信仰及操練,而另部分為曇曠是一著名佛學家,他是與幾部重要佛學作品如:金剛經及大乘起信論有關的作者或註釋者。復次,促使藏王寄出若干問題與曇曠的近因,好像似牽涉及與西藏頓門派及漸門派兩者間的教義的分歧,前者代表來自中國的佛教傳承,而後者則代表印度佛教。在實際上,藏王曾正式召開辯論會以討論這些教理。其結果是勝負未定。

p. 68

在不同的時期,兩方面皆宣告勝利。這些辯論會大約在西元(780~782)年間舉行。關於此,且留待以後再說。

給曇曠一個機會去解釋大乘教理的各種意義,藏王或許期望曇曠的評價是會正确與公平無私,因他非辯論會的參預者。若此為藏王考慮之點,則此論著的重要性是非常大,而他在敦煌佛教的地位應被認為出類拔萃。

據我們所知,以其卷帙浩繁的疏釋,及公開講演的方式,曇曠對佛學研究的貢獻應獲得極高的大眾欽仰。但不幸的很,實事並不如此。中國大藏經於其歿後數世紀沒有收入他的任何一件作品,各朝代的高僧傳也沒有為他列名作傳。若非為了排列在大乘二十二問前面的簡序,揭示曇曠是該文的作者,我們會的確不知撰者為誰,因此作品的書目並沒有署名。此中的理由或許為:他的許多活動普通是限於靠近敦煌區域之內,而他的作品並沒有在京城長安流行。根據他的全部著作是保存在寫實,及只在十九世紀的開始(1900)它們才在敦煌石窟被發現的事實看來,在八世紀有刻印的書籍是鮮見的事。

本研究擬搜尋現存的資料,主要是與他的疏釋有關的序、跋、等件,而寫一作者簡傳;去分析大乘二十二問被寫成的環境,這自然地牽涉及中國與西藏的宗教與政治情況及其互相關係;去評估曇曠之弘宣大乘教理頗具湛深意義之各方面,及其在敦煌佛學圈內關於佛學研究之可能的影響。其出現次序約略地如上所述。

二,曇曠的生活與時代

若以那些有成就的佛學大師,其名字已刊列在各集高僧傳裡的事例來說,去探知他們的日期與活動是一極簡單的事,不幸的事是我們的作者不屬於此類。我們要從頭開始,及仔細偵察每一斷片知識,因而它能使我們建築起一個他的生活與時代的簡單輪廓。這或可幫助我們了解西元八世紀中國的佛教。

於其大乘百法明門論開宗義決序中 [7],曇曠對於其 所旅行過的地理區域,及學生時代度過歲月的場所給了我們 一引路線。他說:

余以冥昧,濫承傳習。初在本鄉攻唯識、俱舍。後遊京鎬,

p. 69

專起信、金剛。雖不造幽微,而粗知鹵畝。及旋歸河右,方事弘揚,當僥薄之時,屬艱虞之代,慕道者急急於衣食,學者役役於參承。小論小經尚起懸崖之想,大章大疏皆懷絕爾之心。懵三寶於終身,愚四諦於卒壽。餘慷茲虛度,慨彼長迷,或補前修之闕文,足成廣釋,或削古德之繁猥,裁就略章。始在朔方[8]撰金剛旨賛,次於涼城造起信銷文,後於敦煌撰入道次第開決,撰百法論開宗義記。所恐此疏旨敻文幽,學者難究,遂更傍求眾義,開決疏文,使失學徒,當成事業。

此序是作於唐代大曆九年(774)。關於此日期或許有兩年的差誤。漢文原卷有下列詞句:

「大曆九年,歲在□子」[9]。若如此,那應當為大曆七年,歲在壬子,西元772。這樣第九年應為第七年,因為西元774是歲在甲寅。中文數字「七」與「九」很容易被抄書的人寫錯。

關於他的創作生活,及與其當學生時或做作家時有關係的方所,上文給我們一個粗淺的輪廓。他的生活大約可分為三個階段:一、在他的本鄉,二、在首都長安念書做學生,三、回到河右(黃河右邊)地區從事傳教及寫作。提到第一項人們不禁會發問:他是生於何時與何處,或他的本鄉在何處?因為沒有刊印的疏記可資參考,人們很難確指其所在地及準確時間。但,以研究那些尚存在,雖然是不夠充分的資料,我們或許能陳述關於他及其活動的一般概念。在大乘起信論略述書名之下,他自署

「建康沙門曇曠撰」[10]在此書的第一章之末,抄書人作了一行小註說那是於寶應二年(763)在沙州龍興寺抄寫畢[11]

。但寶應(762)年號只流行了一年,上所提及的「二年」,應是錯誤。 很可能那是著想及763。澄漪為此著作所寫的短序,他(曇曠)是被稱為「建康沙門」[12]

。這或許意謂曇曠的本鄉。這可以與適用於著名翻譯家如「敦煌菩薩竺法護」的佛教慣例相比較[13]。把地名依附於作者,這是唯一的例子,而在其他的場合,他的名字是與寺廟聯繫起來,諸如「西明寺」等。

假設建康是曇曠的老家鄉,我們將企圖探知其方位。根據新唐書地理志甘州張掖郡條下,關於建康有著下列的略述:[14]

西北百九十里裡,祁連山北,有建康軍。證聖元年(695)王孝傑以甘肅二州相距回遠,置軍。

p. 70

如此,可見建康在七世紀之末是一個戰略重要的地方,復次,依照曇曠於772,或774所寫的序文,簡述他的主要成就——他是一位有五種經典以上的註釋者。他或許是出生於八世紀最初十年間——從701~710。若我們假設他出生於西元705年,在772他應有六十七歲。但,對於此我們不能確定。基於建康在695已甚為著名,而在772曇曠的若干註疏名單已被紀錄的事實,我們或可猜想他可能生存在八十五年的範圍之內——從705到790。從另一資料,他揭示於781他尚建在。此是根據大乘百法明門論開宗義記序釋[15]。在772之前的某一時間他為該書作序。後來他覺得該書的煩瑣格調及晦澀引證需要解釋清楚,否則他的將來的淺學弟子是不能了解其繁難雜錯之處。此文是以演講方式出現[16]

,而他在兩三天之內即完成其談論——辛酉年十二月十二,十三或十四日。這相當於西元781年。不幸的事是原寫卷未曾提及此文的題目及作者之名。但其內容與寫作風格的確是曇曠的作品。

關於當其住在本鄉時,他所接近的佛學或經典的種類,曇曠曾提及唯識與俱舍。此二者中之第一項一般是指無著Asanga與世親Vasubandhu的瑜伽宗(Yogācāra School)對心識的研究;但在八世紀的初期,特別是與研究那約在公元663年被玄奘大師譯成漢文的成唯識論有聯繫[17],該書是根據印度當時弘揚瑜伽師地論(Yogācāra-bhūmi-Śāstra)大專家們的旨意與趨向。那是一種收入各種著名理論,包括戒賢Śila Bhadra的學說,他是玄奘在那爛陀寺時的老師之一的編纂。由於玄奘有才能的弟子及其再傳徒眾對此書(成唯識論 Vijñapti-mātratā-siddhi-Śāstra)作了許多註疏[18],有一新派被創立號稱法相宗(Tthe school of characteristicsof dharma)。俱舍一名係指世親的阿毘達摩俱舍論(Abhidharma-kośa-śāstra) 約於563~568年為真諦 Paramartha第一次譯成漢文[19]。 那是處理心之範疇及作用,共有七十五法(75 elements of dharmay)之多。因其為世親的早期著作之一,它是被列入小乘典籍。在大體上,此論於中國佛教學者間是甚為流行。任何人研究具有大乘性的「唯識」,也同時研習如阿毘達磨俱舍論所說的心理分析。據記載,於其赴印之前,玄奘曾在長安大覺寺從一位岳法師學俱舍論[20]

。於其歸返中國之後,他再翻譯了該書及阿毘達磨俱舍頌(Abhidharma-Kośā-Kárika)

p. 71

[21]使其生徒獲得利益。由於此二書有某種相同處,一為綱要,另一為深邃;如果兩者同時并習,那是有很大利益的。

因建康去京堿并不很遠,人們對瑜伽哲學研究的搷趣似很強。這樣,曇曠獲得被傳授以相宗的奧義的機會。結果,奠下了他成為一位大註釋家的基礎。

關於他的遊歷到唐代首都長安,他並未說明其師為誰,所住何處,住留時間,抵達與離去該堿的日期,以及其他細節。他只說及他的專長是在金剛經(Vajracchedikā)及大乘起信論[22]。這對他的高深佛學訓練並未能給我們一個足夠的線索。但是,從其某些著作及流行於當時的趨勢,我們有理由相信他為什麼喜好這些經典而捨棄其他。

假設他是生於西元705,他赴京城求學的時間,應約在730~735之間,當他是25~30的年歲。他所住的地方,很可能有許多年,應是西明寺,它為首要佛學研究學府之一。這是於其四種著述中曇曠自已所透露的[23]。在每一題目下,有下列的署款:

「京西明道場沙門曇曠撰。」此西明寺學府係經唐高宗的御旨為其太子建於顯慶三年(西元658)[24]玄奘是被邀請去充任住持,并給以十位上座僧為其助手[25]很顯然地,玄奘在該處并未住留很久,在其後的短時期內,他又被高宗請其移居玉華寺為了去翻譯那卷帙繁多的大般若波羅密多經[26]。從其創始,該寺中的若干居住者均是著名的學者,講道者及作家。下列的少數舉例將證實此主張:

(1)圓測——約在660~663之間,當玄奘譯畢其成唯識論時他秘密地為其最得意的弟子窺基闡釋其奧義[27]。但西明寺的圓測因賄賂奘公的侍者,潛藏在屋內,不為演講者發現而竊聽此諸演講。後來他公開宣講此經的新義給其本寺的同人[28]。這樣,他比法相宗開山祖的高足窺基捷足先登。於683~685(高宗之末,天后之初)年間他被選入譯經館協助翻譯大乘顯識論[29]。最後他編輯唯識疏鈔。不幸此書是由被遺失。宋高僧傳的作者對其祖先來源不大肯定[30]

。但歐陽竟無在其南京版成唯識論序言中聲稱他有著高麗關係[31],雖然他并未舉出經典上的引證。如此,圓測負擔起了教授職責,在西明寺傳授唯識宗精微的教義。

(2)道宣——另一位傑出的學者及早期西明寺的居住者是道宣。他安居此寺的時間是西元658~659,

p. 72

剛建築完畢之後[32]。他被皇帝聘為上座藉以襄助玄奘的翻譯工作。在其若干著作中,他的續高僧傳三十卷應被認為是關於中國佛教歷史卓越的作品之一[33]。但是,他的主要興趣及專注是四分律(Dha rmagupta Vinaya)的研究。除了其他寫作之外,他在此幅員內有十種著作以上[34]。他是被認為南山律宗的初祖。關於作者的稱號,其措詞為「大唐西明寺沙門釋道宣撰」。此種格式與曇曠所用的足相比較。

據說道宣律師的盛名遠被印度,隨之而去的是西明寺的雅譽。此為於玄宗統治期內(713~775)到達長安的善無畏(Subhkara)三藏法師所證明[35]。他表示他很希望到西明寺去安居,因其與道宣之嚴守戒條有連帶關係。附註於此者為道宣於667去世。

(3)道世——另一位學者與律師,因皇帝的要求而與道宣同時(659)居住在西明寺者為道世。他的貢獻為編纂名叫法苑珠林,分為百類的佛學辭典[36]。此書使他工作了十年,於西元668始完成。此外,他寫了金剛經集註三卷,及關於戒律與禪定的作品[37]。

(4)慧琳——約在西明寺落成的一百三十年之後,慧琳是不空(Amoghavajra) [38]弟子,原籍疏勒(Kashgar)表現了他在華梵語言及語音學的專長。若干世紀以來許多佛典被從梵文譯成漢文,而若干實例是涉及音譯。此際,一種用以來解釋那從未見於中國傳統文學的奇怪術語的字彙是甚為迫切需要。慧琳的貢獻始滿足此項需求。他從788—810[39]

,費去了二十二年的時間去完成那一百卷號稱為一切經音義的字典[40],此書是存放在西明寺圖書館內,甚為全京城人士所欽羡。他於815去世享年八十有四。後來於顯德中(954—959)高麗國王遣使請抄寫此字典一部以便該國佛教徒眾使用[41]。

上列各位學者除第四慧琳外,餘者均早於曇曠數十年,住在西明寺內。從玄奘開始——最大的學者與翻譯家,餘者均為戒律,佛教史、語言學、哲學,辭典與註疏編輯者的專家。從西元658開始其生存,迄於815道宣去世之一百五十餘年間,西明寺負起了佛學中心的責任,並培植了許多卓越學者。當曇曠旅行到首都時,他頗為該寺的盛名所誘引。既為該道場的共住同人,他被授以研究瑜伽師地論(Yogacarya-Bhumi-Sastra)

p. 73

哲學的方法。後來他作了許多與此論有關的典籍的疏釋。他的訓練與熱忱促使他達到一位學者的極大成就。

從另一資料,也證實西明寺是一學術中心。據說該寺擁有在京城兩個最華麗的講堂之一。那是用香泥築成,而深度頗巨。其另一能與此相比的是崇福寺[42]。除此講堂外,它並為翻譯梵典的場所。據良秀傳,他是另一居住西明寺的同人,據說他被皇帝任命去與迦濕彌羅的般若共同譯大乘理趣六般若蜜多經為漢文[43]。此工作完成於貞元五年(西元789)。後來他對此經作一疏釋[44]。在某種情況下,我們或可以說,在當時,西明寺是中國的那爛陀大學。

追溯那促使他在西明寺去專攻金剛經及大乘起信論的主因,那好像是當時佛教徒眾,從皇帝開始,對它們的熱忱,給了他以深厚的撞擊。道氤傳[45]告訴我們說唐玄宗於開元二十三年(735)對金剛經作了一御註淺釋。於此作品進行之際,皇帝曾屢次向他請教。於完畢之後,他特命他(道氤)去為該註作一包容豐丰富的疏釋,其名曰:御註金剛般若波羅密多經宣演。那是一相當長的作品,共二卷,約六萬三千五百字。該書不曾被收入於傳統的中國大藏經,但很幸運地是被保存在敦煌石窟寫卷內,而現在已被列入於大正藏[46]。據說此御註金剛經是「刊勒金石」而流佈於中國各地[47]。若我們相信此記載,那意謂金剛經於一般民眾是非常普及。

除了為金剛經的註釋者外,道氤並為成唯識論及妙法蓮華經作疏解。附加於此的為他甚專精於瑜伽師地論,成唯識論,百論及因明等佛典[48]。大約在此時(西元735)曇曠安居在西明寺。因秉性聰明及觀察銳敏,他了解當時佛學研究的動向。他在稍後所作的若干疏釋,很可能是深受於740去世的道氤,及其他諸師的影響[49]。

另一典籍為曇曠所專攻的是大乘起信論(Mahāyāna-Śraddhotapāda-Śāstra)。據說那是馬鳴(Aśvaghosa)著,於西元550第一次被真諦(Pararartha)譯為漢文[50],而於700被實叉難陀(Siksānanda)重譯。不過,現代的中日學者對其確實性發生疑惑,並傾向於暗示那是一位中國學者的作品[51]。唐代初期於適用的疏釋中法藏所作的大乘起信論義記,及大乘起信論義記別解[52]甚引起曇曠的熱心去專攻於此,

p. 74

而他應從彼獲得利益。對於此我們將以後再說。

可附帶提及的為法藏是華嚴(Avatamsaka)宗的第三祖,一部份時間他曾參加玄奘的譯場。他也是實叉難陀(Śiksānanda)的譯經助手。他於先天元年(713)在洛陽去世[53]。

上列觀察可供給我們一個粗疏輪廓關於曇曠在西明寺修學的背景,當時的佛教文化活動及幾位著名大師及其貢獻;他們或許直接與間接地影響了他。此諸影響是反映在他的註疏中,尤其是在他之選擇那屬於或與法相宗(Dharma-laksana School)有密切關係的經典。

三、政局波動及其歸去

關於他在首都居留的時限,及何時歸返故鄉,我們不曾發現任何引證。根據他的大乘百法明門論開宗義決的序(大正藏:二八一二號),他之弘揚佛教及宣講工作開始於其回到「河右」之後。此名詞與「河西」相同。為了熟知其方所,先介紹此區域的地理形勢。

河右區域是位於黃河的西邊,現時包括綏遠,陝西,寧夏及甘肅各省。它也被稱為「河西」。甘肅省的西北曾叫做「甘肅河西」,或「河西走廊」,因為從漢(西元前206至西元220)及唐(618~907)它成為赴中亞與印度的「公路」。在其南為終年積雪的祁連山,在其北為北山;而在北山之北是那經常將乾燥風沙吹向「走廊」的蒙古沙漠。除了少數城邑以外,一般是欠缺流水與濕潤去作耕種之用。少數幸運的城邑包括張掖(曇曠的本鄉),甘州,武威,涼州[54]及敦煌[55]。於其歸返河西地區以後,這些是與其寫作活動有關的一些地方,並被曇曠所提及。

我們或許會詢問他在何時及為什麼離去首都而回到他的本鄉?西元755唐玄宗統治期內之政局騷動於其作品中頗有含蓄的暗示。此為安祿山與史思明之亂[56]。反叛者的勢力變得兇猛非常,唐明皇逼得放棄其長安與洛陽兩個京城而逃奔西蜀。於此歷程中皇帝的愛妃楊太真被逼令自縊於馬嵬驛,而伊兄,宰相楊國忠也被處以極刑。由於他們的無數罪惡及皇帝的錯誤判斷招致其政府的淪亡。從755到763全國陷入於全然毀滅,成千成萬的人民遭殺戮,骨肉遭分離而房產也遭毀壞。食物非常欠缺,一隻老鼠值四千文[57],而另一位將軍得犧牲他的愛妾,藉充飢餓士兵的食品[58]。

p. 75

若干省份,包括河右(黃河以西)均被叛賊淪陷。兩個京城遭害更烈:「時洛陽四面,數百里州縣皆為丘墟」[59]。「長安大擾,官吏竄匿,獄囚自出。」 [60]後來一部份是由於從新疆來的軍事援助,唐朝當局於763平亂及收復失去的省份與城邑。

關於上列種種,曇曠在其百法明門論開宗義決序言中(大正:二八一二)只輕描淡寫地說道:

當僥薄之時,屬艱虞之代,慕道者急急於衣食…[61]。

我們的理解是曇曠可能於755左右,叛變發生之年,尚住在長安。於755之後因生活艱難及毀滅,他不能在該處居留。結果他逃亡到安全地帶,藉能繼續其在文學上及宗教方面的活動。他之決心離開京城,頗為秉恩[62]

,另一位西明寺的同人,因叛變於天寶之末(755)離去長安赴姑臧(現甘肅武威縣)有可參照之處。在其新的住所,他(曇曠)再編著了百法明門論註釋(Commentary and Notes on the Śata Dharma Śāstra)。後來曇曠對此作了同樣的研究。

四、他的寫作生活

於其歸返河西以後,曇曠不曾回到長安,他去到朔方(現甘肅靈武),涼州(現甘肅武威)及敦煌。在上列地點他編著了下面的疏釋:

| 1. | 金剛般若經旨賛——此是根據大英博物館斯坦因所搜集的二卷,43頁,其編號為S.二七四四及S.二七八二(大正:二七三五號卷八五,66~109頁),共有六六五五○字,對金剛經的教理作了分析解釋。其書末之跋表示於廣德二年(764)普遵在沙州龍興寺將其抄寫下來[63]

。此作品是在朔方寫成,署有:「京西明寺道場沙門曇曠撰」。該件的完成期應在西元756及764年間。那即是說,於764是無法去抄寫,若非已在該時期之前完成。 |

| 2. | 大乘起信論廣釋[64]——此是基於斯坦因所藏的S.二五五四及S二六七號共五卷(大正:二八一四號)。不幸者為最初兩卷早被散失。現存的三卷約為七五四○○字,五三頁;書跋揭示那是在大曆八年(772)為齊奉道抄寫出來[65]

。此著作的完成日期應置於763之前,因為曇曠於762或763寫畢他的大乘起信論略述[66]。與「廣釋」相對照那只是一個「概要」。

p. 76

抑有進者,澄漪沙門為「略述」所作的序文曾提及曇曠

「先造廣釋」[67]。這即是說「略述」是屬於稍晚時期。我們相信它之完成應在761左右。 |

| 3. | 大乘起信論略述——(大正:二八一三號)這是根據伯希和及斯坦因所藏的伯,二一四一號及斯,二四三六號,兩卷,三三頁,四八八○○字。澄漪為之作了一篇短序,意在說明其宗旨。他解釋說「廣釋」或將使初學者驚懼。他們或許覺得面臨「崇崖」,有「難於上青天」之感[68]

。這是簡化本,但包含「廣釋」中的所有重要原素。略一改變作風,作者的題名是被署以「建康沙門曇曠撰」。在第一卷末書跋有

「寶應二載九月初於沙州龍興寺寫訖」[69]寶應元年即西元762。因寶應並沒有第二年,那意在指示763,甚至762。此書跋可能是作者或抄書人的小註。若我們接受此二者中的後者,則此書的完成當更早於西元762。但曇曠並不曾在其大乘百法明門論開宗義決序言中提到此書。 |

| 4. | 大乘入道次第開決——[70](大正:二八二三號)此是基於伯希和及斯坦因所藏的伯,二二○號及斯,二四六三號。因此卷殘缺不全,我們無法決定其全部份量。現存之書有十六頁,約二三六六○字,是智周的大乘入道次第的註釋[71],書前有一小序,不載日期,很可能是作於763與773年間。此書是在敦煌完成,其署款為「京西明寺道場沙門曇曠撰」。 |

| 5. | 大乘百法明門論開宗義記——[72](大正:二八一○號)此是根據伯希與斯坦因所藏的伯、一八○,伯、二一六一及斯、一九二三與斯、二○五一號。它只有一卷,二十頁,二四九八○字。此為對世親所著的大乘百法明門論[73](Mahāyāna-Śata-dharma-Prakāśa-mukha-Śāsra)的註釋,被玄奘譯成漢文。無疑地這是瑜伽宗(Yogācāra school)最重要典籍之一。此作品有一相當長的序,不載年月。根據他的大乘百法明門論開宗義決的序,是在敦煌寫出,其成書時期應在西元774前之某一時間。 |

| 6. | 大乘百法明門論西開宗義決——[74](大正:二八一二號)這是基於伯希和與斯坦因的伯、二○七七,伯、二五七六及斯、二七二○與斯二七三二號。它只有一卷,二十頁,約二九五○○字。這是對他自己的百法明門論開宗義記的註解,

p. 77

而該書又是對百法論(Śata-dharma-Śāstra)的註釋。此作品的短序對我們是極端重要,因其給了一個對其創作生活及其作品大約時期的概略。此書是寫於大曆九年,即西元774。但是,好像有一相差兩年的小錯誤。我們已在「曇曠的生活與時代」中解釋其可能的情況及其在計算方面的影響[75]。 |

下面兩種作品是未曾被包括在百法明門論開宗義決的序裡,但第七號與第五號「開宗義記」有密切的聯繫。

| 7. | 大乘百法明門論開宗義記序釋——[76](大正:二八一一號)此是基於斯坦因所藏的斯、一三一三號。它只有兩頁半。作者之名與題目均未被提及。它們是被編者添入。顯然地這是曇曠自己在其晚年所作的解釋。卷末的短跋說:「辛酉年十二月十三日了。」此辛酉年即西元781。此解說工作似費了三天的工夫。因在此文的中節寫著:「辛酉年十二月十二日了」。因此為曇曠晚年作品之一,那暗示於西元781他尚生存著。 |

| 8. | 大乘二十二問——[77]這是他的最後著作,是關於佛教教義最重要的典籍之一。於此曇曠彰顯了彼為一佛學專家的博學卓識及努力解答很困難的問題。與其在典籍方面的註釋相比較,此則頗富於創造性。為了關懷及此超越的文學作品,我們努力去描繪此作家的寫作活動,及追溯在某種環境之下它們得以產生。我們覺得那些與創造作品有聯繫的事實成為中國佛教史上最富興趣的一章。 |

五、關於大乘二十二問之寫卷

呈現於吾人之前的著作是根據三個現存寫卷,即伯希和所藏的伯、二六九○與伯、二二八七及斯坦因所藏的斯、二六七四號經編輯校對而成。可注意者為每一寫卷都不完整並有許多殘缺。舉例說,斯、二○七四缺卷首,伯、二六九○缺卷尾,而伯、二二八在卷首漏去若干頁。此外,有不少地方我們發現一大段缺漏,誤寫,白字(別字)及其他錯誤,可說沒有例外。將各卷仔細對照及校正之後,我們始將正確的語句及段節錄下。在我們的面前基於三個舊本子而有一個新本子,但與它們三者均不同。我們或可聲稱有新本子是百分之九十九與最初原稿相近。

p. 78

以斯、二七四作底本(缺序及第一問的大部份),此著作是被收入大正藏二八一八號。但並未提及與伯希和所藏各卷的編號[78]。此新本約計一三○○○字附以將近四百小註及解釋。此漢文寫卷將附以英文翻譯。不過,其英文譯稿將不在此發表。

在斯、二六七四號卷末之書跋揭示該卷於丁卯年為比丘法燈抄出。此年即西元787。這不是說曇曠在該年寫成此作品。但那意謂該書是在787之前完成。為獲取一適當日期,我們應該瞭解促使此寫作的情況。我們渴欲知道誰,及為什麼提出這些問題?曇曠在其序言中說:

伏枕邊外,馳戀聖顏。

給了我們一個線索。

那好像是將問題寄送給曇曠者是一極有權威的人,與一帝王相似。在此際我們的作者似已老耄,衰弱,患病及臥倒床榻。他是住在敦煌的一間寺廟裡,並說那是「邊外」。若我們假設在782左右唐朝的御旨降書信與他,那是不可能之事。第一、除了早期唐代的皇帝如太宗(627~649),玄宗(713~755)對佛教表示興趣外,其後裔並不以虔誠的佛教徒著稱,而在深奧的佛教哲學學者方面則更少。在西元755到763年之間因唐代政府大遭破裂,及深被捲入平息安祿山與史思明的反叛,他們沒有機會去追求宗教方面的事。於此內亂的同一時期,從西元640起,西藏發動了若干次的侵襲,攻擊,陷落,洗劫隴右與河西,及靠近敦煌的許多城邑,這促使中國在軍事與經濟上的嚴重消耗[79]。受害最烈的為敦煌的鄰近地區,它被西藏軍隊淪陷並被藏人統治達八十六年以上(約從762~848)。祇於848~851年間,敦煌本地愛國領袖張義潮[80]把藏人驅逐出境,並將十一州,包括瓜州與沙州的版圖及政權交還給唐天子。既然如此,很顯然地,曇曠序言中所提及的「聖顏」是意謂西藏國王。這很自然地引起我們的好奇心,我們亟欲知道藏王對佛教哲學問題注意的原因所在。是否因為關於西藏佛教教理方面有問題?或是他不能決定兩個敵對派的主張,因而將其質諸一位在敦煌有名望與博學的,且居於中立地位的佛學家?如果我們的假設正確,我們應當指示提出這些問題的是那一位藏王。同時我們認為對早期的藏王及其與唐朝關係作一素描甚為需要。

六、西藏與唐朝

從政治與軍事觀點上看,西藏於七世紀突起為一強權是很不平凡。在種族上他們是屬於羌族。於太宗八年(西元634)始第一次遣使赴唐宮廷請婚,有二十萬軍隊作其後援。其來使明白宣稱,若此請遭拒絕,則藏軍將攻擊松州(現四川松潘縣)並深入唐帝國。此威脅遭受了很堅強的軍事拒絕,藏軍被逼迫退出。於西元641藏王以黃金五千兩及寶石等作為禮物重申前議。為了外交作用,唐帝室以宗女文成公主下嫁。此藏王之名為松賛岡保[81]Srong-brtsan-sgam-po享壽約五十年,於西元650(永徽初)去世。據傳說,早期他曾與一位尼泊爾公主結婚。[82]很湊巧,這兩位公主都是佛教徒。因她們的影響佛教得以傳入西藏。從此以後,佛像、精舍、塔寺被建造,佛經被翻譯,印度法師被邀請入藏弘宣佛法,以及他種活動。[83]無數世紀以來因西藏有其固有本地宗教——本(Bon)教的信仰與行持,[84]在開始時佛教的進展好像很緩慢。由於藏王對此新宗教的熱忱,在其朝中的許多臣僚與貴族應表現出一些表面上的容忍,即使那并非是他們自己的喜好,這種假設應是近乎情理。當松賛岡保既已奠好基礎,其逐漸發展及使西藏變成一佛教國的最後成功是走上了正軌,雖然時時有阻撓與反對發生。

由於中國與印度有高度的文明,除宗教外,其對西藏的文化撞擊很大。藏王採取了若干新的措施,諸如穿中國絲織品,禁止人民以紅色涂面,派遣學生赴中國研習五經,請求以中國文學,養蚕、榨油、釀酒、音樂師及其他技術人員作為禮物[85]當兩位公主以新婦身份到達該地時這些物品與工藝是被傳入。其中的第二位公主叫做金城公主於西元709~710下嫁給尺帶珠丹王King Khri-Ide-gtsug-brtsan[86](他們的兒子赤松帶賛Trhi-song-de-tsen)[87]為西藏佛法最大護持者之一。西藏傳襲說他於庚午年,即西元730年生於紅岩[88]。又說他的母親中國公主(金城公主)去世時他正好五歲。新唐書表示她於開元二十七年(西元739)辭世(註89)。如此,則少年王子遭母喪應在九歲左右。根據史烈格羅Snell-grove及杜吉Tucci的推算,赤松帶賛的生年為西元742[90]。這好像不能接受,如我們考慮到他是金城公主的兒子,而伊又於西元739逝世。

p. 80

關於此藏王的生年有十二年的差異,這終會影響到西藏佛教辯論的日期。關於此點,將來再討論之。

從西元641到851,約二百一十年的時間,中國與西藏的關係是一系列的戰爭,對抗,勝利,失敗,猜疑及暫時聯盟,雖然說唐天子與藏王有著甥舅關係。每有機會到來,藏王及其將領無絲毫躊躕去侵襲中國邊境州縣及洗劫城邑。有時他們遭受嚴重損失,數以萬計的兵士死於戰場。但是,在短時期內,他們鼓其勇氣以同樣的戰略及軍事行動再來侵犯。他們實力的舉例可以從新唐書的數字推知。該書說於西元740藏人以四十萬軍隊進攻承風堡及其他地方[91];於西元742,三萬藏軍被斬首[92]。即使在西元740之前,當金城公主尚在世之日,藏王的作風很不謙遜,他要求與唐天子有同等地位。這激起唐天子的震怒,而拒絕去接見其來使[93]。在大體上,一切諾言,莊重盟會,和平條約及婚姻同盟等西藏人認為是方便法門。這或許是為了文化與倫理價值差殊的緣故。從實利主義的觀點看來,西藏人在該時是最好的外交家。

從軍事的觀點來說,我們應當承認西藏人有很好的組織,訓練,勇猛,熟於戰術及善能適應困難。在中國史上應值得銘記的一件事是當中國遭受內患之際,藏軍於西元764攻陷首都長安並作了下列之事[94]。他們建立皇室中某一人為新天子,改年號,大赦天下囚犯,聘任臣僚百官等等。這是西藏軍權極大的成就,雖然京城被佔領只有十五日之久。當中國正匆忙地對抗叛變與經濟問題,藏人大膽地去混水摸魚。

七、西藏佛教與赤松帶賛

在藏王中赤松帶賛以迎請印度有名高僧赴藏弘宣各種佛教,諸如寂護Śantarakshita蓮花生Padmasambhava及蓮花戒Kamalaśīla等,對佛教的弘傳貢獻最多。佛典被印度的無垢友Vimalamitra,及迦濕彌羅的阿難陀譯為藏文。在寂護的指導之下,七名西藏沙彌受戒,因而西藏僧團Sańgha獲得初次建立。學生被派遣赴印學習聲明。與其他窣堵波Stupa及宮室同時興工的,他建造了著名的桑耶寺bsam yas monastery並費了十二年(開始與完畢均在卯年——西元763~775)的工夫始告完成[95]。此外,那著名的中印佛教高僧辯論會也是此王發起的。

p. 81

若我們說松賛岡保是負責七世紀時將佛教傳入西藏,而赤松帶賛王應是於八世紀時西藏佛教最大的弘揚者,此或許是一客觀估計。沒有他們的專一熱忱及繼續努力,其後若干世紀西藏佛教的情況是不會一樣的。

關於此王的日期史烈格羅將其置於740~792之間,或說他生於742[96]。但一些西藏史料并不同意此說。西藏王統記聲稱他是尺帶珠丹與金城公主的儿子[97]。當西元739其母去世時赤松帶賛恰好五歲。依此說法他是生於734。但這與該書另一說,即是他生於庚午(西元730)有抵觸之處。(註98)復次,那與其逝世日期也不完全相同。它說他死於乙丑年(785),享年五十二歲。[99]依此,他之生年應為733。戴密微鑑定新唐書裡的乞立賛Ḱi-li-bcan是赤松帶賛Khri-srong-Ide-tsan[100]的簡寫。此王為唐德宗(779~804)的同時人,於貞元十三年(797)去世。另外,西藏歷史家布敦Bu-ston說他於六十九歲時逝[101]。若我們接受他於797去世之中國日期,那意謂他是生於西元728。與西藏王統記所載他死於五十二歲相對比,則此地增加了十七年。基於上列各項,他的去世日期共有四種說法:728,730,733,734。因各種典籍相差的距離很大,我們不能決定他何時出生,但其西元797的死期似可接受。

八、佛教辯論與藏王的任務

因佛教是在西元七世紀於藏王松賛岡保統治時期從中國與印度傳入西藏,很自然地,經常有中國佛教徒傳教士到該處弘宣中國式的佛教,著重在「頓悟」。此為當時的趨勢,尤其是禪宗。在另方面,印度高僧傳授傳統的佛學與行持也被請赴該地。其中著名的為寂護,蓮花戒與蓮花生。在最初,此諸佛教學派精微的分別不很顯著,但為時既久則磨擦漸生,甚至使得藏王發起正式辯論會。此辯論會的主要作用為決定頓門派是否優於漸門派,或者漸門派優於頓門派。兩方面的代表為蓮花戒來自印度,大乘和尚來自中國。這是西藏佛教史上一大事件,數種藏文典籍如布敦作於西元1323的印度與西藏佛教史(Bu-ston,A History of Buddhism)及於1955被譯成漢文的西藏王統記都有詳細記載。另一來自敦煌石窟的典籍叫做「頓悟大乘正理決」[102],其卷首序文曾提及此事,

p. 82

但對此課題作了不同的描述。那即是說它把傳統性的失敗事實轉變為勝利。此次,印度諸師遭受了失敗。近年來,歐洲學者對此事頗為注意,如法國漢學家戴密微Paul Demievile刊行了他的「拉薩結集」[103])(Le Concil de Lhasa)。同樣地,在下列學者的作品中如杜吉Tucci史烈格羅Snell-grove瓦德Warder及斯坦因Stein等都有顯著的詳載[104]。日本學者中,上山大竣所寫的「曇曠與敦煌佛教學」一文中也提到此辯論會[105]。藏文典籍表示那是在赤松帶賛王統治時期舉行。其開會地點,依照杜吉是在桑耶 [106]bsam Yas以代替戴密微所提擬的拉薩。關於開會日期戴密微認為於西元792~794年之間[107],杜吉賛同此說 [108]。支持杜吉的辯論為於西元八九世紀時西藏的文化與宗教中心是「在亞瓏Yar Klun古時的宮殿與王塚均設置於此;或在朗瑪Bragmar(dmar)略近桑耶bsam Yas的北部」[109]。於此時際的西藏歷史,我們深以為桑耶較拉薩為可接受。

關於辯論會日期,堅強的證據指示那是在西元781,或780~782之間舉行,並不如戴密微所提擬的792~794年。此為頓悟大乘正理決的序言所實證[110]。此書的作者聲稱當沙州(包括敦煌)被藏兵淪陷,藏王(賛普)邀請大乘摩訶衍赴藏弘宣禪法。當其抵達邏娑(拉薩Lhasa)時許多人從其詢問禪法。沙州被淪陷的日期,根據中國文獻,諸如元和郡縣志及西域水道記是「沙州以建中二年(781)陷蕃」[111]。很可能,在781早期的數月辯論會不曾舉行,雖然印度的學者及摩訶衍(Mahayana)均被迎請赴藏。但那被窒塞不和睦的火燄已埋伏了很久。於此時期始決然爆發。若干年以前寂護所說的預言是一肯定的表示。[112]正理決的序言告訴我們說:於申年(780)的開始摩訶衍才被通知以婆羅門僧的控訴,大意為中國諸師所傳的「頓悟」不是佛陀的教言,因此,應被禁止[113]。此消息是被藏王親自轉達給摩訶衍。結果他向藏王建議將問題以寫出的方式請與小乘論議。印度諸師「以月繫年,披索經義,屢奏問目,務掇瑕疵」。後來,雙方對立互相問難。摩訶衍和尚以適宜的答辯能防衛其立論。印度僧遭受失敗:「隨言屈理,約義詞窮」。但他們心有不甘,「遂复眩惑大臣,謀結朋党,毀謗禪法」。摩訶衍一部份的西藏弟子為了抗議這種行動,以下列方法自殺:

p. 83

或頭燃熾火,或身解霜刀……吾等請盡脫袈裟,委命溝壑。

其結果則為:

至戌年正月十五日大宣詔命曰:「摩訶衍所開禪義,暢究經文,一無差錯。從今以後,任道俗依修習。」

上列概略是中國文獻關於辯論會的說法。那只提及一方面的故事,或許不是全部真理。摩訶衍弟子的自殺行動很令人疑惑。如果該派確實獲得勝利,則該項舉動是一點也不需要。此種記載的重要性是在其指出於西元781中國與印度有關人士間曾在西藏舉行辯論。或許,禪門遭受失敗,並在該年暫時被停止活動。但在西元782,禁止令被正式取消。附帶提及的,此正理決序文的作者王錫是「前河西視察判官,朝散大夫,殿中侍御史。」他被摩訶衍親自邀請去作序一篇並給一個書名:

小子非才,大師徐謂錫曰:「公文墨者,其所問答,頗為題目,并制敘(序)焉。」因目為:《頓悟大乘正理決》[114]。

想去知道另一方面的故事,布敦給予我們一個生動的報告,那是關於促成此辯論的因由,開會的主要人物及重要爭點[115]。寂護的弟子遵奉傳統的佛教及行持。那或為一切有部(Sarvāstivādin)[116]與中觀(Madhyamika)教理的綜合物。因此他們是被稱為漸門派(Gradual method)[117]這與中國禪宗有關的頓門派迥然不同[118]。以大乘和尚為首的頓門派似乎是很普及,連一位皇后也出家修道:

皇后沒盧氏剃除紺髮,披掛緇衣。[119]

為了向王家爭寵,印度諸師覺得佛教發源於印度,彼等之教理是「真純」,而頓門派所說應被認為「邪說」。一個正式辯論會的請求應當是合乎規則。其結果為中國人方面大受挫折。大乘和尚被命令向其敵人奉獻花環,那是失敗者的象徵。稍後他被驅逐出境,而習禪也被禁止[120]。辯論會的勝利者為寂護Śantarakshita的弟子蓮花戒Kamalaśīla來自印度。他與和尚(Hva-san)為辯論會的主要參予人物,雖然布敦的名單尚有其他兩人:吉祥音Srighosa與智慧因陀羅Jñānendra他們也發言去擁護印度的立場[121]。和尚的一群弟子包括柯麻麻Co-ma-ma覺得深受羞辱。「據傳說他們以巨石撞擊其身,遂死」[122]。

p. 84

關於和尚弟子們的死去,上面的引證幾乎與中文方面的說法完全相同。從印藏方面的陳述,我們獲知他的徒眾自殺的原因。中文說法好像隱藏了議論失敗的事實。這樣,它不能使我們相信其勝利的主張。

關於此辯論會的進行程序,我們將從布敦所寫的歷史引證下列一段:[123]

其後蓮花戒法師到來。國王坐在中間,大乘和尚在其右,而蓮花戒在其左邊。漸派的徒眾環列,藉以形成蓮花戒的侍從。國王將花環給與兩位首領後,說道:「你們兩位主持爭論。失敗者一定要向勝利者獻花環,且不許居留此地!」

當結果被揭曉後,藏王執行了他的決定:驅逐大乘和尚出藏并禁止習禪及闡揚[124]。這一部份為正理決的序言所證實[125]。該文提及於戌年(西元782)禪教重新建立。這是否可靠,無法確知,不過,中國派遭受失敗的事,是不能否認的。

我們相信,在歷史上,於赤松帶賛統治期內,中印法師曾在西藏舉,行過辯論。開會的日期,據所有的現存資料皆指認為西元781。正理決及其他中國史籍聲稱「沙州陷蕃」是在「建中二年」(西元781)[126]。此說加強了辯論會的確實性。在該年大乘和尚曾被邀請赴藏傳授禪法,并於後期參加辯論。辯論會在西元781舉行,好像是比戴密微所提擬的792~794更令人相信[127]。

另一事需要交代清楚的是中國法師的名字。藏文典籍稱他為「和尚」(Hva-san)或「大乘和尚」(Mahāyāna Hva-san)此詞係「和尚」的音譯,其梵文原寫為Upādhyāya此與寂護或蓮花戒被呼以阿闇黎Ācārya一詞適相對比。這是一種稱呼,而不是其私人的名字。依照正理決,他的名字是「摩訶衍」(Mahayana)那是用於「臣沙門摩訶衍」[128](Śramana Mo-ho-yen)。此種以「摩訶衍」用作一位中國比丘的私人名字並不多見,但是被允許的。那提示,與小乘傳襲相較他是代表大乘教義。換言之,「和尚」,或「摩訶衍」簡單地是指「大乘師」。在如此情況之下,那位參加辯論的中國法師的真名仍是「未可知也」。

p. 85

九、赤松帶賛與曇曠

我們努力於決定中印辯論的日期是想發現在大乘二十二問的作者曇曠與一位藏王間是否有任何關係。因沙州是於西元781被西藏攻陷,並在同年摩訶衍或和尚於桑耶(bsam Yas)在一辯論會上遭受失敗,若我們提議赤松帶賛王Khri-srong-Ide-tsan為向曇曠提出二十二問者,那是會站在鞏固的基礎上。從西元763年起,曇曠是住在敦煌(沙州所屬區之一),而他的許多註疏與作品都是在沙州龍興寺撰述或被人抄寫,此事前已提及。在這一部份的中國,他是一位有名的佛學家,應是遠近皆知。既為一位虔誠的佛徒,但不識佛教哲學的精微處,赤松帶賛王,或許對那代表大乘與小乘教義的頓門與漸門的孰優孰劣有所猶豫。的確,他曾宣布蓮花戒Kamalaśīla為辯論的勝利者,但這并沒有阻止他向一位與辯論會無關的第三者請教。從西元781年起沙州為西藏的征服地,向住在該處地一位佛學家諮詢教理,好像是合乎情理。藏王送給曇曠一紙列陳二十二個問題,而他對每個問題都給以適當的回答。此通訊的結果為大乘二十二問,我們研究的題目。

不幸的是,除了下列兩處的用詞,在曇曠為「二十二問」所作的短序中,我們並不曾發現藏王的名字:

伏枕邊外,馳戀聖顏;

所懼不契聖情,乖於本旨。

基於這些證據,無疑地他是稱呼王族,其地位不卑於國王或皇帝。是否他向唐天子致其答詞?那是極不可能的。第一,此際的唐天子為德宗(780~804),他並不以對佛學研究有特別興趣著名。第二,在其統治的第二年(建中二年,西元781)藏兵攻陷沙州及其附近區域,包括敦煌。以實際作用來說,該處應被認為敵人領土。即使他是一位佛學家,也沒有理由去促使他特別向住在敦煌的曇曠請教及答覆他的問題。曇曠之名未被各集高僧傳收錄,在當時的佛教圈子裡,他全然是無實體(non-entity)。換言之,對住在敦煌區外的人來說,他近似一種「誰是曇曠?」如此,則「聖顏」一詞一定是與西藏國王有關。在西元781左右除赤松帶賛王以外,西藏無其他國王。這並不是說曇曠與此國王兩相認識。

p. 86

但是,不可否認的事實為在赤松帶賛與曇曠間,他們曾互通消息,而「大乘二十二問」即其實。

十、辯論會與問答中的爭點之比較

為了實證我們的理論,將在桑耶召開的辯論會的主要問題及在二十二問中的重要題目一比較研究,那或許是很有益的。依照布敦,大乘和尚在辯論會上作了下列的提議(註129):

一、善業或惡業將招致受生於善趣或惡趣。 |

二、此諸業行(善或惡)將不能幫助任何人出離輪迴。 |

三、任何人遵行無念能出離輪迴。 |

四、無念能成就個別實體的真理的無所知(non-perception)。 |

五、住於真理無所知的境界中(A state of non-perception),他能立即成佛道 (To attain Buddhahood instantaneously)。 |

六、菩薩已證取第十地(The tenth stage)。 |

蓮花戒Kamalaśīla及其兩位弟子對上列提議的反對是集中在下列五項:

甲、「無念」的學說意謂去拒絕最高的分別智慧。那不是積極的,正如一人暈倒或飲酒致醉。如此,他將不會有非實體的識認,也不能消除障礙。同時他亦不能根絕愛纏。 |

乙、有了最高的智慧他可以成佛。這意謂觀想及分別。 |

丙、立即成佛是不可能,正如一人爬山,他要一步一步的走。 |

丁、當經過十地(Ten stages)的漸修,用十善業(Ten virtues)他可以成佛[130]。 |

戊、於佛去世以後,歷時久遠,其教理不曾有離異。 |

從大乘二十二問中錄取的下列各點或能反映及在辯論會上所激起的爭點。當然,有些後來添入的題目那在辯論會時未被包括進去:

1.在第三問裡修身,口,意的次序在第一問裡眾生消滅煩惱的方法,或許反映到「一」項。 |

2.在第十二與第十六問關於三乘的初發心及其如何進行的回答,反映及「二」項與「三」項裡所提及的輪迴(Samsāra)。

p. 87

|

3.在第九問關於十地中的菩薩是無念,無相,及第二問的內心寂照反映到「四」,「五」,「六」及「丁」各項。 |

4.在第十四問裡大乘教義:智慧與方便兩者攜手並行,及第十五問裡的三乘與六塵境的關係,反映到「甲」項。 |

5.在第二十二問裡於佛去世之後僧團分為四派,反映到「戊」項。 |

6.在第十問裡菩薩具修諸解脫門反映到「二」項。 |

扼要言之,若干爭點在辯論會上所激起的關懷,大多是反映到大乘二十二問的問題裡。那是集中在三乘,其宗教行持,及涅槃或佛果的最終目標。那對摩訶衍所擁護的「頓悟成佛」或「頓門」則置之不理。基於上列觀察,顯然地,赤松帶賛王一定是將此二十二問題馳送給曇曠。通訊的日期尚未決定,但一定是在該王於西元797去世之前舉行的。很可能那是在781或782,剛在辯論會之後。賛成此較早的日期的理由是藏王亟欲從住在敦煌的一位有名學者,且是第三者去解釋若干論點。於此時期,曇曠是臥病在床很久,身體衰弱,痛苦難言[131]。如果我們接受他生於西元705的提議,他或許是在其七十多歲的末葉或八十餘歲的初葉。他之去世的日期也不能決定。或許他是在八十多歲辭世。此「二十二問」是其最後作品。斯坦因S.二六七四號寫卷的跋尾說:

丁卯年三月九日寫畢,比丘法燈書。

其年即為西元787;而伯希和P.二二八七;而伯希和P.二二八七寫卷則有

丙申年一月日書記。

其年即等於西元816。如此,若我們說「二十二問」完成於西元787之前,因其距辯論會甚近,或許是合乎情理。於西元787,若曇曠仍在世的話,他應有八十二歲。這樣,我們假定「大乘二十二問」是作於西元781與787之間。依其健康情況作決定,他不可能生活比八十多歲的中葉為更長。

十一、二十二問的特質與分類

如上所述,赤松帶賛王的質問是與辯論會有聯繫,雖然其範圍被擴充,

p. 88

籍以包括大乘教義諸如三身Trikāya涅槃等等。依照討論性質作了下列分類,那給予我們對全部題目的範疇一個鳥瞰。

| I. | 菩薩行持的各方面:| 甲、 | 使眾生離苦之道(第一問)。 | | 乙、 | 內修第一行法是與其外在行為有關(第二問)。 | | 丙、 | 在十地中的菩薩,有些有相有識,另一些則沒有;行動是與相,識有關(第九問)。 | | 丁、 | 菩薩證取解脫的準備次序(第十問)。 | | 戊、 | 菩薩於涅槃與輪迴無有差異(第十二問)。 | | 己、 | 菩薩所知不著涅槃,亦不染世間(第十三問)。 |

|

| II. | 凡夫的修行:| 甲、 | 身、口、意修行的次序(第三問)。 | | 乙、 | 於五濁惡世,自己無縛,他人亦未得解脫(第四問)。 | | 丙、 | 眾生行菩薩行及發菩心之道(第八問)。 | | 丁、 | 眾生修習菩薩的智慧與方便之道(第十四問)。 |

|

| III. | 關於三乘間的趨向,行持及證取的差異:| 甲、 | 他們間於六塵境所見之差異(第十五問)。 | | 乙、 | 他們之初發心(第十六問)。 | | 丙、 | 他們之涅槃不同的種類(第十七問)。 | | 丁、 | 三乘之分類或為方便說,及聲聞與圓覺成佛之不定性(第十八問)。 |

|

| V. | 佛陀之成就:| 甲、 | 佛有有餘涅槃及無餘涅槃(第五問)。 | | 乙、 | 佛有三身(第六問)。 | | 丙、 | 佛有一切智(第七問)。 |

|

| V. | 法身與涅槃的種類:| 甲、 | 在佛與菩薩間的法身之差異(第十一問)。 | | 乙、 | 佛之涅槃與聲聞之涅槃是不相同(第十九問)。 | | 丙、 | 涅槃於諸法自然而有(第二十問)。 |

|

| VI. | 含藏識與大智慧的關係:

p. 89

| 甲、 | 關於含藏識與大智的證同有所懷疑(第二十一問)。 |

|

| VII. | 佛教各宗的發展:| 甲、 | 於佛去世之後僧團分為兩大部及二十派,人們欲知彼等間是否有任何相同點(第二十二問)。 |

|

上述題目的陳列,得到了下列的統計:

Ⅰ.六個問題:一、二、 九、十、十二、十三關係菩薩。 |

Ⅱ.四個問題:三、四、八、十一關於眾生。 |

Ⅲ.四個問題:十五、十六、十七、十八關於三乘。 |

Ⅳ.三個問題:五、六、七關於佛陀。 |

Ⅴ.三個問題:十一、十九、二十關於法身與涅槃。 |

Ⅵ.一個問題:二十一關於含藏識與智慧。 |

Ⅶ.一個問題:二十二關於佛教史。 |

十二、評論二十二問

在二十二個問題中「菩薩」一題佔篇幅最多,幾乎整個作品百分之三十。當然,它是在這問答中被討論到的最重要題目之一。我們將評論每一問題。

Ⅰ. 「菩薩」第一問:一位菩薩之不同於眾生,聲聞Śrāvaka及圓覺者Pratyekabuddha在於:當眾生堅持我執Ātman時他將長期輪轉生死受諸苦惱。二乘已不執持此見,但堅滯法執。他們樂於追取涅槃,而不關心及他人的救度。一位菩薩是完全與他們相反。他自信己身有真如法。他修無相法,離一切相。既已湛深了解人空及法空,他將不樂涅槃亦不樂世間。他將向眾生宣演此教,而彼等將獲得解脫 。在此問之末有:

故修無念,離一切相。

此與大乘和尚在桑耶辯論會上的理論極相似。是否曇曠知悉辯論會的詳情[132]?

Ⅰ.「菩薩」第二問:作者列出三種不退:一、信不退,二、證不退、三、行不退,在「一」項的著重點是相信菩薩有「真如法性」。他一定會成佛。在「二」項那是說他已「正證真如」,「斷分別障」;他不會有煩惱過失升起,

p. 90

他常有無漏心(Anāsrava)及永不退失真如。在「三」項指他已進入第八地(即不動地Imperturba-bility),外面雖有若干變化,但不會干擾內在的無相。在表裡間有微妙的合作。無論如何,雖有萬象變化,菩薩是常住在不動地位。

此中的第二個解釋把不退等同於不動,這些依次成為與「無念」相同。這再引證及在辯論會上所提及的爭點。

Ⅰ.「菩薩」第九問:此問答是關於從初地(First bhūmi)至第十地的禪觀的進行。最初五地加強在所涉及的相,而無相方面則很少。在第六地恰好與此相反。在第七地可以成就有限的無相觀。只有在第八地可以證取純無相觀,而其「有相功用,永不現行」。這是較其他有相的各地為優胜,因為「然菩薩道萬行皆修,但於所修心無所住。」如此,這是叫做「無相、勝行」。

在八地以上心無障礙。此由於證取與第八際有關的無相。

此問的後半部可與Ⅰ、「菩薩」第二問相比較,因「無相」一詞是與「無念」很相近!

Ⅰ.「菩薩」第十問:此問的回答集中在「心離念」與「無所分別」。如此,則心獲得解脫。於是,「諸解脫門,從茲證得」。心解脫是入其他解脫門的鑰匙,一般來說,這是禪宗的教理。六祖慧能於其法寶壇經裡屢次教以「無念」與「無相[133]」這也是在桑耶辯論會上主要的爭點。

Ⅰ.「菩薩」第十二問,對那些還不曾證取法空,諸如聲聞與緣覺等人還有涅槃與輪迴的分別。因此,他們有追求前者與厭嫌後者的趨勢。但菩薩已證得諸法皆從念生[134]。他不作兩極端的分別,且認為它們為同等。如此,他並沒有特別喜好。這些是相對名詞。當到達超越Tran-scendental地位時,其差異將泯滅,雖然一般人看來,那好像是不相同。

Ⅰ.「菩薩」第十三問: 這是第十二問的相續。主要點是在於以何種方法菩薩既不樂涅槃,亦不隨順世間。作者以三種法門或教理回答之:1.初教緣起觀——菩薩了知世間諸法互相連繫,虛幻非實。2.終教唯識觀——他深知一切諸法從心起。換言之,若無心,亦無法。3.頓教真如觀——菩薩了知外界境物為心所現。

p. 91

若無虛妄外境則內心不見,如此則心不起作用。心既不生則一切皆屬於真如境界。

基於上列的分類,菩薩無論如何,不會對涅槃或世間境相生興趣或留戀。復次,据說,即使他證得涅槃,他將不見其有可樂之處。這即是菩薩與聲聞緣覺不相同之點。

Ⅱ.「凡夫」第三問:此問答是處理初學者的宗教行持。初發心的身、口、意應當與戒、定、慧密切聯繫。在戒(Śīla)方面他應當遵行戒律,因而避免十惡業,行十善業,且使它們利益眾生。在定(Samādhi)方面,身口意需要相應,因而成為全部運行。此外,它把有相定從無相定區分出來。無相定意指它已從諸相及分別獲得解脫。在慧(Prajñā)方面,它列陳身慧、口慧及意慧。在上列三者之每一類,有相與無相慧皆有詳細解釋。無相慧的含義是集中在沒有任何分別,及他既不接受,也不拒絕任何法,及心不起念的事實。

可注意者為有相戒、定、慧屬於傳統的佛教,而無相戒、定、慧則屬於大乘佛教的詮釋。在桑耶的辯論會上,蓮花戒Kamalaśīla與智慧因陀Jñāentra加強智慧的分析與行持十善的重要性。此問很密切地反映及辯論會的爭點。

Ⅱ.「凡夫」第四問:在五濁中計有(一)眾生濁,(二)命濁,(三)劫濁,(四)煩惱濁及(五)見濁,第五項之見濁是被認為其他諸濁之來源。最初,眾生本性自淨,即是真如。若人違背「本源」,妄見自生。從此造作煩惱業,畢竟受苦無窮。

從另方面看,若妄念已除,照達心源,則淨濁之相即將消滅。如此則解縛之相將會消除。眾生有能力去達到此超越Transcendental的地位,若他們努力以赴。

Ⅱ.「凡夫」第八問:在凡人間,有些是初學,有些是先進。發菩提心亦依此分為(1)有相,(2)無相。在(1)項之有相菩提心再分為三種:(一)對一切不善及多諸苦惱的有為法發生厭離。(二)對菩提心發生欣樂,修一切善行,因而作證取佛果的準備,(三)對諸有情發生悲愍,藉六度使他們獲得救度。此為初學修菩薩行的基本步驟。

對於先進者,無相菩提心應佔優胜。此「菩提 」原被譯為「覺」或「覺醒」,

p. 92

即等於真如。它本來是清淨無相。若人向外搜求,即成妄念,也變作障礙。依照本書的作者,真實發菩提心者是指「一切不發」。因為「雖名發心,而無所發」。如此則名「真實發菩提心」,亦名「真行菩薩妙行」。這看來好像使人迷惑。若我們記著初級與超越級的分別,則此事將很易了解。

Ⅱ.「凡夫」第十四問:此問涉及凡夫在大乘教裡如何運用智慧與行方便。作者給了下列兩種解釋:(一)去了解俗諦中的空、有,宜用智慧,若欲泯絕此二者的意想則需要方便(Upāya)。前者是叫做俗智,後者則為引導至真智的援助。智慧與方便應攜手并行。(二)第二種解釋是關於悲、智的行持。有悲愍心者是對他人關懷。採用方便可以使他人獲得救度。但不要輕慢自行,因為去證悟真如(Bhūtatathatā)宜用真智。行菩薩道的凡夫,其進行在開始時是漸次與順俗,而最終則為超越(Transcendental)。凡夫與菩薩之不同點是在於是否他已執行了菩薩所應作的修持,及是否已證得其最後目的。

Ⅲ.「三乘」第十五問:聲聞與緣覺對六塵(色、聲、香、味、觸、法)的看法與菩薩的看法是很不相同。二乘人只知(一)項之因緣法,而不知(二)項之唯識,(三)項之無相與(四)項之真如。因此,他們把六塵外境認為實有,不依靠心;他們執著六塵境有其自性(Svabhāva),這是因為他們不了解諸法本性皆空(Śūnya);因不覺知真如門,他們不相信諸法平等皆如。基於此,他們以為在六塵境中之項目各不相同。

從另一角度看來,菩薩深知上列四種教理。他體驗從因緣而生六塵境。因因緣無自性,一切皆空。因心之作用,一切現象或生或滅。他將不作任何批判,或是或非,亦無任何取捨。他們似乎若存若亡,或在兩者之間。此因為對六塵境的了解,於菩薩與二乘人之間有不同之處。

Ⅲ.「三乘」第十六問:「發心」是溯源於「因」;或可能性的種子及「因緣」。「因」是「眾生出世本性」,即是「諸法真如」。當其為無明(Avidyā)所覆蓋,他將不能聆听三乘正法,且長遠流轉生死輪迴(Samsāra)。另方面當機會現前,他將求覓出離。喬答摩佛陀是一個很好舉例。

因緣將決定以某一乘(Yāna)去接引他。舉例說,如人聞大乘法,

p. 93

求證佛果,悲愍眾生及欲救彼等出離虛幻世界之苦惱,則他將成為菩薩。同樣地,此亦可用於聲聞與緣覺。以聲聞來說,因其能聞佛陀所說之四諦,八正道之教法,他成為聲聞,可證涅槃。論及緣覺,因當時無佛出世,以其宿世所植善根,努力於修行正道。復次,因其喜樂寂靜而離群獨居,他不同於菩薩之悲愍施捨去為他人服務。

某種特殊情況為三乘創造出不同的結果。但是,在它們中之每一員都有「因」或可能性的種子,在適當時間,它將成為有效去促使某些人發心並尋求高尚目標。

關於「因,謂眾生出世本性,此性即是諸法真如」一節,作者好像是把「因」拿來與「真如(Bhūtathata)」證同。這種證同equation似稍近勉強。第一,因緣,以邏輯名詞來說,是一可以用理解去處理的事物,而「真如」或真理是出乎語言與想象之外。第二,若一切眾生畢竟離俗而在三乘中之一成為聖者,為何佛陀於其佛教組織給予在家眾一個重要地位,諸如優婆塞,優婆夷(Upāsakas,Upāsikās)等?我們覺得,此地所宣說的教義不能使人心悅誠服。

Ⅲ.「三乘」第十七問:三乘的涅槃之不同處,實際上是在聲聞,緣覺與菩薩間的不同的涅槃。最初二乘的涅槃是比擬於燈燄的消滅,身心二者不更存在。作者說:「如太虛空寂無一物」。

菩薩的涅槃有兩種說法。依唯識宗的漸教,在五地以前,菩薩不能被認為已至於有餘涅槃(Sopadhi-śesa-nirvāna)或無餘涅槃的地位(Nirupadhi-sesa-nirvāna),因基於若干原因,一切苦障尚未斷除。換言之,在最初的數地,涅槃的障礙仍是很活動。但是,依照頓教,菩薩體驗心是萬法本源(一切萬法從心起)。若心不動,一切皆如。此即是「清淨涅槃妙理」,它將使菩薩離諸苦障。這是叫做無餘涅槃。因實際上都無所得,那是叫做有餘涅槃。復次,因輪迴與涅槃都不存在,那是無住處,這是叫做「自性清淨涅槃」。但是,涅槃的意想對於菩薩似不需要,因為「真如實理」是超越出思想的領域。

依照大乘教理,在二乘與菩薩間涅槃的不同點實有顯著差別。那好像有很大的罅隙亟需彌補。

Ⅲ.「三乘」第十八問:「誰能證佛果?」的問題一定會給若干學佛者不少麻煩。

p. 94

依照早期佛教,只有少數人能登峰造極,這是顯然的事。聲聞與緣覺沒有機會成佛,因他們是屬於本因(種子)的某類(B類與C類)。如此,他們可走到其自身範疇所許可之處,但不會更遠。他們與那些無種姓或無善因類的相比是好得多(A類),因而此類的人常在生死道上流浪。

屬於D類與E類的人,其成佛的機會是優於其他各類(A、B、C)。但是,此二類是屬於大X教理,而早期佛教以證阿羅漢(Arhatship)為其弟子的最高目標。

如此,在小乘教裡,成佛的可能性是有限制。另方面,以涅槃經及法華經作代表的大乘教說:一切眾生,包括一闡提人(Icchantika)皆有佛性,是以一定證取佛果。這一定是慷慨好施,把希望給予每個追求解脫的人。對大乘人來說只有一性,那即是諸法真如實性;只有一乘(Eka-yāna)那即是一佛乘的究竟真理。其他聖者的各乘各類,除了為方便(Upāya)而設外,好像是重複申述。据我們所知,方便並不是究竟真理。

此為二十二問中,我們所見到的繁複問題之一。作者把一困難的問題作了清晰的解述。無疑地,大乘教理的最後階段是比早期佛教教理較為吸引人與慈悲為懷。

Ⅳ.「佛陀」第五問:去回答此問,作者列出四種涅槃,那可以用於佛陀及其他,其四種為:

一、一切眾生本來具足的自性清淨涅槃。 |

二、有餘依涅槃——此指受苦的色身,尤其是一般凡夫,尚存在,但亦可以用於佛陀。不過,對佛陀來說,那是「常、樂、我、淨及無漏」,雖然他的色身尚存在。 |

三、無餘依涅槃——此指阿羅漢與佛陀當其色身已不存在。因此,一切煩惱,輪迴,及苦障皆已除盡。當「無苦依身,諸苦永寂」名曰:無餘依涅槃。 |

四、無住處涅槃——對於一位到達了第五地的菩薩,此指他已證得真如無住處的真理。若在佛陀則他是諸障皆盡,且已證得大智慧,解脫及法身三事圓滿。 |

p. 95

唯有佛陀及很少數的菩薩能獲取上列的第四種涅槃。

Ⅳ.「佛陀」第六問:眾所周知的為佛有三身(Trikāya):法身、報身及應身(Dharma-kāya.samborga-kāya.nirmānā-kāya)。在此問裡,作者根據各種典籍列陳之五身:

一、第一身為如來真淨法界身,那是「湛若虛空,不生不滅」。 |

二、第二身為所集功德結果之自受用身。 |

三、第三身為所集功德結果之他受用身,尤其是菩薩。 |

四、第四身為最低級的菩薩,二乘及凡夫所現。 |

五、第五身是為化六道外道等類諸眾生所現。 |

實際上,第一身應認為是真如法身。作者曾仔細描述三身的各方面。

Ⅳ.「佛陀」第七問:此問涉及一切智的兩方面,謂自性與修行六波羅密(Pāramitās)作者以為去證取一切智需要它們兩者的互相策應。若缺其一則將不能獲取預期的效果。在技術方面說,他用了「因」與「緣」的名詞去稱呼它們。他以種子的長成及其需賴人工的照顧的譬喻來解釋它們間的關係。若無種子則人工是徒勞無益;若無人工,因缺乏濕潤及其他必需條件,則種子會枯萎而死。

問者把一切智分為兩類,而回答只有一類,那是籍「因」(Cause)及助「緣」而成。我們同意作者所采取的立場。

Ⅴ.「法身與涅槃」第十一問:此問題是集中在佛之涅槃與菩薩的涅槃間是否有不同之處。回答的要點為在色身方面並無差別,因各種身皆「同一真如」,但他們的功德不同,如來法身的功德已滿,而菩薩的功德尚未滿。這是以兩顆無價寶珠作譬喻,一顆是已施工磨瑩及裝飾,另一則仍然是一未曾施工的頑石,在實質上它們是等同而外貌有差。

「法身」一詞在各種釋典裡有不同的解說。現代學者很傾向於把它認為是「最高真理,萬物皆從彼受生及律性(Derive their being and lawfulness)」。但它自己則超越一切有限條件(Transcends all limiting conditions)[135]。如此,則菩薩與佛是真理一部份的化現身。用真諦的名詞來說,他們的法身應為等同。或許,因對佛表示尊敬,平等的觀念不容易被人接受。

p. 96

Ⅴ.「法身與涅槃」第十九問:去回答所問:是否聲聞能證取與佛同樣的涅槃,作者以下列理由冰消了其可能性。一.以方便法門,佛陀提議說佛與聲聞能證得同一涅槃。此為小乘宗的立場。二.佛之涅槃是「萬德具足,眾善斯圓」。唯佛能證取,非聲聞所能分享。三.聲聞涅槃是有餘涅槃,那與大乘的無餘涅槃恰好相反。四.關於兩種涅槃同一之說是小乘宗的邪見。

為了去證實此理論,作者寫了很長的申述以證明此兩種涅槃絕對不相同。此可見於此問答的後半部。

Ⅴ.「法身與涅槃」第二十問:此問集中在:如果諸法無自性,那即是本來涅槃。如此,任何修行似乎不需要。作者回答此問,引用了解深密經(Sandhinirmocana-Sūtra)並解釋了法空教理的含義。依照他,其用途是欲除去有(Bhava)執,若能達到此目的,則法空的觀想亦應掃除。他舉一個譬喻說:藥以治病,病息則藥不必需要。依據此解,空、有兩個概念均應捨棄,由此而證取有意義的中道哲學。

復次,此問的主要點是涉及某一類的人,他是否需要修行,將以其特殊情況而定。

Ⅵ.「阿賴耶識與智慧」第二十一問:去申述阿賴耶識(Ālayavijñāna)與如來藏(Tathāgata-garbha)是沒有甚麼分別,金與指環的相互關係是拿來作比較;指環有金,金有指環。但此二者是截然兩物。最後我們說它們是非一非異。

復次,如來藏也是叫做大智慧。如此,那即是清淨心與本源。在另方面,阿賴耶識是妄心,為導引至輪迴的主因。但是,因如來藏是非常非斷,它是被認為既與妄心為非異,亦為非同。很普遍的「水波」之喻可以應用於此。

末了,作者指出此問是基於瑜伽宗(Yogācāra School)而回答則是站在頓教的立場。如是,那與唯識宗的解說是微有不同。

Ⅶ.「佛教史」第二十二問:關於佛教各宗在印度的發展,作者提及大眾部與上座部的出生計有兩次。第一次發生在佛滅後十二年,而第二次約一百年於阿育王Aśoka之統治期內。此破裂為大天的五事所促成。我們將單獨討論這兩次:

p. 97

根据巴利文所說,佛教經典的第一次結集,主要為毘尼(Vinaya)及經藏(Sūtra-pitaka)是發生在佛陀剛去世之後。參加此舉的人似不可能將經、律、論(Abhidharma)三藏都搜集完整。簡單的理由是哲學論著的編寫為時很晚(或許遲至數世紀)。如說五藏(於上述三藏加上陀羅尼藏及雜藏)都在第一結集時收畢似乎缺乏歷史真實性。復次,在西元五世紀之前,個別的宗派如大眾部Mahāsanghika及上座部已形成似乎不可能。我們將拒絕在第一結集之時佛教有嚴重分歧的猜想。

關於第二次的分歧[136]作者依据大毘婆沙論(Mahā-vibhāśa-śāstra)引證關於大天五事的整部,及大眾部與上座部(Sthavirvādins)的各派的最終出現。於該描述中不見有新的成份。或許我們可以說他沒有批評的判斷,因他不曾確證該事發生的確切時期及大天的真實性格。據我們所知,此事有數種不同的日期,例如:佛滅後137年於難陀王統治期內(Nand́as);及100年,116年或160年在阿育王(Aśoka)時期[137]。如說:「至佛滅後,百有餘年」那表示有不大確切之感。

復次,各種典籍,基於作者的立場,把大天(Mahādeva)的人品描繪得各式各樣。大毘婆沙的傳承將其描述為大奸巨惡。像這樣醜惡的罪人去破合和僧是很自然而合乎邏輯。或許這是為了某種作用而出此。在另方面,大天是被稱譽為

「大菩薩」[138]及

「大天名高德大,果證年卑,王貴欽風,僧徒仰道;既而卓牢無侶,遂為時俗所嫉,謗之以造三逆,加之以增五事。」[139]此為八世紀時玄奘大師的大弟子窺基所作的評語,因尚有關於大天不同的意見,我們且以置疑待之。基於此,我們不依恃一面之詞。結果,他或許並不像大毘婆沙要我們相信他之為惡多端。若此提議被接受,則破合和僧的因由是別有所在。

佛學家們的一般趨向以為那畢竟引致各派的不和睦種子,或可追溯到戒律的行持,在毘舍離(Vaisalī)的第二次結集關於十事的事是一個顯著的舉例。那也由於住在不同區域的弟子們之解說及弘宣佛之教言。為了交通不便,每組僧團基於其本地方言遵奉了其自身的傳承及行持。最初,一切都似乎很尋常。當將各組作一比較之時則差異立見。大藏中之異部宗輪論(大正藏二○三一)及部執異論(大正:二○三二及二○三三)

p. 98

對佛教教理的不同意見有詳細的描述[140]。

如此,破合和僧譴責的重擔不應給大天一人負擔,即使傳說為可靠。他的牽連是涉及阿羅漢證果的解述。此種解說可能造成合和僧團團員們強烈分裂的局勢。其結果為兩次主要分裂及畢竟促成十八部或二十五部的成立[141]。

拉摩提Lamotte教授對此事的意見:

於佛陀去世迄孔雀王朝阿育王統治期間,佛教團體遭受到離心的壓力,那竟於完成最後分裂。破裂的因由不止一端。有些已證阿羅漢果的人主張壟斷此神聖境地;他們激起凡夫(Prthagjana)的嫉妒,遂編造五事以羞辱阿羅漢,及迫害其尊榮[142]。

好像是正中要害。因此,很使人懷疑的,是否有一叫做「大天」的歷史人物,或者此名是給與一位名高望重的人的尊稱[143]。

這樣說來,合和僧破裂的確切時間及負責的人是尚未肯定。或許那牽涉及很長的時間,許多人或團體。去回顧歷史的遠境,我們的處境是比曇曠好多了。他只重述一遍那保存在大毘婆沙論的傳說。

關於二十部中四部擁有三藏,即:上座部,一切有部,大眾部及正理部——的話,那主要是指律藏,或在某種情況下指經藏,因為我們不能決定大眾部有他們自己的經藏及論藏。

他對在中國五家律宗文學的普遍評述是一正確的評價。他所提及的五部律中,四分律(Dharmagupta Vinaya)有特殊光榮被認為與天台禪、淨土等同為中國佛教宗派之一。道宣,一位唐代學問精深的佛學家為四分律寫了若干疏釋,對此宗的建立有極大貢獻[144]。

在第二十二問之末作者以妥協的態度說:各個宗派間或許有差異點存在,但人們不應企圖去藐視其中之任何一個。若人毀謗各派的教義,他會一定淪落三塗受苦﹗在另方面,若人依教奉行,他將證取四果,包括阿羅漢位。我們以為這是作者的友誼勸告,而并不是他的精確的批評。

p. 99

十三、曇曠對敦煌佛教的影響

關於曇曠對敦煌佛教的影響,下列各點應加以考慮。第一,他為最淵博的學者之一,他寫了很多與唯識宗有關著名佛教作品的疏釋。第二,他有激烈的熱忱去鼓勵青年學者從事研討佛學奧義。為求達到此目的,他的流暢可讀的註釋,有時對同一作品他作了兩個疏釋,一個是提綱,另一涉及細節,都是瞄準對初學者給以援助。基於保存在敦煌寫卷裡,同一註釋有數個寫本的事實,他的寫作一定是很流行與極孚眾望。若干世紀以來,中國佛教的傳承為著名的大師向人數眾多的比丘與居士們宣講有名佛典。很可能曇曠遵循了此項傳承,雖然關於彼之宣講的消息是很希罕。我們最低限度有一件證據是關於他之解釋「大乘百法明門論開宗義記序釋」[145]。此事發生在西元781,且費時三日。基於此可推論其在早期似曾作過公開演講。自然地,我們無法估計他對一般民眾的影響。即使如此,我們可以說,每當有人讀其疏釋時,即有可能性的教育價值。他之作品的巨量寫卷即為公眾欣羡的象徵,亦為最終影響的明白證據。

有數個敦煌寫卷確切地提及曇曠的作品:一個是斯一三一三號,那好像是一種講稿與曇曠的「百法論」註釋有關(大正藏:二八一○號)。此為他的雜記本用以解釋術語與簡句,因而能使學生容易了解書的內容。那是在辛酉年(西元781)寫成。斯、一三一三卷關於大正藏二八一○號的序文部分的影片是收入上山大峻的文章裡[146]。與此相似的為斯、七二一號,那是關於他的「金剛經賛」[147]的雜記(大正藏二七三五號)。其他寫卷署以斯、二一○四號(大乘百法明門論開宗義記分別義趣記)及伯、二三一一號(百法手記)也同樣為雜記關於彼對百法的疏釋(大正:二八一○號)。在百法手記裡對「二十二問」有一直接引證,它說:

關於三菩提與涅槃之義,「二十二問」有詳細解釋。

上所列斯、七二一,斯、一三一三及伯、二三一一等號的寫卷均寫成於西元781 左右。有人提及他的疏釋與著作,那表示他的作品很普及,而每當涉及佛教教義時,它們似乎擔當了令人接受的權威。對我們有特別興味的是關於「二十二問的引證。

p. 100

我們獲得下列的句子:於斯、二七○七號,一處理三乘區別的寫卷,確然地將「二十二問」一部份包括進去,而略加改變。

有一處它說:

三乘所見理合不同,然其二乘所見相似。

這可以與「二十二問」的第十五問互相參照:

三乘所見理合不同,然其二乘多分相似。

在另一處它說道:

知此苦身,因煩惱集,若求出苦,須斷集因,

要證涅槃,修八聖道,為涅槃因[148]。

這幾乎是從「二十二問」的第十六問將整部內容搬移過來:

知此苦身,因煩惱集,若欲出苦,要斷集因。

若求斷集,證涅槃樂,修八正道,以為正因[149]

依據「二十二問」的第十七問它更進一步討論二乘與菩薩的涅槃之不同處[150]。

他對敦煌佛學研究影響的另一證據是在法成的寫作中窺見。法成是西藏人,且是一位有成就的中國佛學學者。他把梵文或藏文著作譯成漢文,演講過瑜伽師地論(Yogācārya-bhūmi-śāstra),並編輯過稻芊經的中文講義。他的著作活動時期約在西元830到860年左右[151]。或許他不曾與曇曠會晤。但從其作品的內容,他受到曇曠對大乘各宗分類的影響是顯然可見。於其「大乘稻芊經隨聽疏」的序文裡[152],他把大乘各宗分為三類, 即:「依經中宗,唯識中宗,依論中宗」的經,唯識與論三者。 對於第一項他提及其他兩個名稱:「亦名勝義皆空宗,亦云破相宗」。 對第二項他加上兩個稱號「應理圓實宗」及「立相宗」, 而對第三項亦有兩個稱呼,即「法性圓融宗」及「法性宗」。 復次,他企圖追溯各宗的歷史發展。 他提名龍樹,Nāgārjuna [153] 無著Asanga 及那多落尸多(無著的弟子)三人為上列各宗個別的開山祖。 此地所用的分類與術語確實是引證曇曠所寫的「大乘百法明門論開宗義記」[154]一書。為了解釋各宗的特點, 曇曠列出某一宗的著名典籍,舉例說,他舉出中觀論(Mādhyamika-śāstra)百論U(Śata-śās-tra)及般若論(Prajñāpāramitā-śāstra)

p. 101

等來涉及第一項之「勝義皆空宗」。但是,法成似乎對基本教義有較濃厚興趣,而對藝文方面則淡淡然。

復次,因法成曾對一群听眾宣講瑜伽師地論,他對唯識宗的興趣是與曇曠的相同。我們猜想他有機會接近曇曠所作的若干疏釋。作為曇曠晚輩的同時人,前者的作品對後者的影響一定是很深刻。他們兩人在西藏佔領敦煌時期(西元762-848)均被認為大佛學家,因其寫有註釋及作了其他文藝方面的貢獻。抑有進者,於西元860之後,我們不復見到有如此二人在寫作方面質與量的重要貢獻。在敦煌,學問的進展及佛學研究的發育似乎告一段落。最低限度,沒有憑據去證明那慧炬仍繼續發出晶瑩的光輝與以前無異的主張。

十四、結論

上列各章所執行的勘測給我們一個關於曇曠的時代與文藝生產的清皙輪廓。現在我們知道他之活動的大約時期(西元705-790)。此為其自述及有關文藝作品所提示,雖然他之確切生卒日期仍然無從知悉。

在這個研究計划開始以前,因關於作者的消息很缺乏。我們對於最終結果是未能肯定。每當我們面臨困難及複雜的問題時,幸有堅決的努力及冒險精神來支持我們。復次,依照公平無私及無偏見的主義,此地的任何估價皆基於篤實道理。因此,我們的裁判是與其他學者相異。若未來的研究者基於理性的立場而獲得不同的結論,我們將欣然聆聽其辯論。依此公式可以完成學問的進步。

在此工作的進行中,我們的確遇見不少未曾預料的發現。其中之第一項是「二十二問」的作者身份authorship是兩個人的合作而成:藏王赤松帶賛的問題及曇曠的回答。各種有關寫卷對此事實未見提及,那要等待我們將若干碎片式的消息綴合起來始有端緒。復次,此「二十二問」是與在桑耶召開的佛學辯論會有密切關係一事亦毫未見暗示或提及。當我們比較辯論的爭點及「二十二問」的內容,那證實了我們的假設。這等於說後者與前者有相同處。如此,「二十二問」,關於西藏佛教史及漢藏文化關係方面,是一件很重要的文獻。不幸的事是中國佛教史籍,包括各集高僧傳都未曾提及曇曠之名,或大乘和尚與印度論師間的辯論,

p. 102

要等待至本世紀之初當漢文寫卷在敦煌發現時始知其事。因從事研究它們,我們很高興,若干有價值關於漢藏佛教發展的消息始第一次出現在我們眼前。這一定能幫助,在佛學研究領域裡去展開我們的眼界。

「二十二問」作者的博學很值得我們的景仰與欽羡。很有秩序地,曇曠對於若干很困難而涉及涅槃、真如、三身、空、佛性、菩提心,中國與印度佛教宗派史,各乘人間證取涅槃之不同處等等問題皆作了適當的回答。他很公平地,及優然自適地去解釋它們,雖然他的專長是在瑜伽哲學。

我們深信尚有涉及佛教某方面,同樣有興趣的敦煌寫卷。若被輯校及研究,它們一定會對佛學投射晶瑩的光輝。我們希望未來世的學者將鼓起勇氣,冒險向敦煌石窟的仙境前進。

1988,元月一日寄自美洲艾城。

p. 109

A STUDY OF THE TWENTY-TWO-DIALOGUES ON MAHAYANA BUDDHISM

W.Pachow

Being buried in the dust for a period of over a thousand years, the Twenty-two-Dialogues on Mahāyāna Buddhism by T'ang-Kuang of the T'ang dynasty was discovered at the Tun-huang caves in the beginning of this century in fragmentary manuscripts. In 1973 the author of the persent paper had the opportunity of examining the various manuscripts related to this work at the Bibliothèque Nationale, Paris, and the British Museum, London. Later he spent several years editing, collating and correcting these versions, so that it could be restored to its original form. It is hoped that we now have a version which is very close to the original composition, This article is an introduction. The newly edited version very close to the origined version along with notes will be published in due time.

The main points for discussion will be as follows:

| 1. | To examine the Sino-Indian Buddhist debate held in Lhasa which was a confrontation between the sudden enlightenment doctrines of the Chinese Ch'an school and the traditional teachings of Indian Buddhism. The result was that each side claimed victory based on its sectarian sources. |

| 2. | To search for references concerning the principal participants in the dialogues and their relation to the Sino-Indian debate. |

| 3. | To study the historical development of Tibetan Buddhism and the cultural as well as diplomatic relations between Tibet and China. |

| 4. | To analyse, explain or criticize the philosophical or historical content of the work. The title of this paper may be called: "A

p. 110

Commentary on the Twenty-two Dialogues". |

| 5. | As the name of T'an-Kuang was nowhere included in the Chinese Buddhist historical records, much time was spent on the following areas: i. His life and times; ii. His relation with the Hsi-ming monastery and its cultural activities; iii. His return to the Ho-hsi region and his literary activities and iv. His influence on Tun-huang Buddhist studies. |

This paper was originally wtitten in English and published in "Chinese Culture". Vol.XX, Nos.1-2, 1979. As it has a Chinese version now, the Chinese reading public may share the fruit with us. At the same time we sincerely hope it may encourage those who are interested in the study of Tun-huang literature to continue to press forward in this direction.