p. 351

提要

關於雲岡石窟的題材內容和造型風格,過去的研究認為:由於北魏統一了北中國,由印度、西域來的僧侶,直接到了平城(大同),他們帶來的粉本和雕造技法,對當地工匠產生了影響,因而雲岡石窟第一期的造像特徵和風格,有些方面直接淵源於犍陀羅;第二期,雲岡的雕刻技藝,尤其是衣紋的表現方面,沒有一種是犍陀羅的,是在中國自己傳統的基礎上,吸收外來藝術,融合成為自己民族形式的新創作。外國學者研究雲岡石窟藝術,認為其雕刻技藝是純西域式的(即犍陀羅式),但未能列舉大量的實例,與雲岡的作品從題材內容、圖像學和雕刻技藝方面,作比對分析。克孜爾石窟、敦煌莫高窟,以及河西隴右諸窟群,雖然開創年代早於雲岡,也有較少數與雲岡題材內容相同的佛傳和因緣本生故事,但前者的表現形式,主要是壁畫、塑像、繪塑結合,也有鑿窟開龕雕刻的,都難於與雲岡的就畫面內容、構圖模式和造型藝術,作比較研究。

隨著國外學者對犍陀羅和馬土臘佛教造像藝術研究的專著陸續出版,以及有關的圖版和實物的公佈和展出,為我們深入認識和研究雲岡石窟第一、二期某些佛傳、因緣本生故事內容和其造型風格提供了可資比對的資料。

本文分為三部分。第一部分:將雲岡第一、二期的九個題材作品內容與犍陀羅佛教雕刻同類作品比對研究,認為兩者的畫面內容,有相似的,也有相近的。兩者的構圖模式都講究畫面對稱平衡,雲岡的大多畫面簡潔,突出故事主題。第二部分:著重研究雲岡第9、10雙窟中根據《雜寶藏經》內容雕刻的九幅因緣故事畫,以及一幅出自《六度集經》的「睒道士本生」連環畫雕刻,可以看出,作為雲岡第二期石窟中雕刻代表作品,為了突出宣傳不同的佛經內容,特點各異。特別是通過不同人物的形態、位置,表現了一個故事過程,體現了雲岡石窟第二期造像不多見的設計思想。第三部分:通過對雲岡二十個佛傳、

p. 352

因緣本生故事畫面內容,初步認為,雲岡石窟第一期的形象造型,並不是受「涼州模式」的影響。十六國時期,現今河西走廊上,被學者們斷定為西秦、北涼時代的並被命名「涼州模式」的佛教造像,其源流應是出自犍陀羅。雲岡第二期雕刻,既繼承了犍陀羅和貴霜時期(西元一~三世紀)馬土臘佛教造型藝術,又融合進中土有優秀傳統的雕刻技藝,石窟中的雕刻畫面和佛像龕,同時出現了印度式的盝形頂,中國傳統的筒瓦式屋頂,椽子都為單層,間隔較瓦輪略密,即是明證之一。

關鍵詞:1.雲岡石窟 2.第一、二期題材 3.因緣本生 4.佛傳故事 5.犍陀羅雕刻 6.馬土臘雕刻 7.第9、10雙窟內容 8.涼州模式 9.雲岡模式

【目次】

p. 353

一、前言

雲岡石窟現存的主要洞窟,大部是文成帝和平年間(460-465)到孝文帝太和十八年(494)之前的三十多年間開鑿的。第一期石窟開鑿於文成帝時期(460-465),據《魏書.釋老志》記載這次開鑿的情況:

和平初……曇曜白帝,於京城西武周塞,鑿山石壁,開窟五所,鐫建佛像各一,高者七十尺,次六十尺,雕飾奇偉,冠於一世。

第二期石窟開鑿於文成帝去世後至孝文帝太和十八年(494)遷都洛陽前。雲岡第二期的主要石窟有五組:第7、8窟,第9、10窟,第5、6窟,第1、2窟,四組都是雙窟,另一組三個窟,即第11、12、13窟。此外,雲岡最大的石窟第3窟,主要工程也是在這個時期進行的。又第三期石窟都是第20編號窟以西的小窟,鑿建時代大致是在孝文帝遷都洛陽以後至孝明帝正光五年(524)。[1]第7、8這組雙窟,是第二期石窟中最早的一組,大約完成于孝文帝初期。第9、10這組雙窟略晚於第7、8窟。根據《金碑》,大致可以推定它們是孝文帝寵宦鉗耳慶時於「太和八年(484)建,十三年畢的石窟。」第5、6這組雙窟的雕鑿,約在孝文帝都平城的後期,兩窟工程浩大,雕飾富麗在雲岡也以第6窟為最,《金碑》推測為孝文帝開鑿。第11至13窟是一組,具有前後室的第12窟是中心窟,此窟造像形象服飾和風格接近第9、10窟。第11窟中心立塔柱,窟東壁有太和七年(483)造95區石廟形象銘,西壁有太和二十年(496)銘龕。但第11、13兩窟大約在開鑿不久即行停止。

p. 354

第二期石窟和龕像的急劇增多,反映了文成帝以後至孝文帝遷洛前這一階段,佛教在北魏統治集團的提倡下,發展迅速。題材內容,不僅繼續雕鑿前期就有的三世佛、釋迦、彌勒題材,而且還雕刻出僧人禪觀時的輔助形象,如因緣本生、佛傳故事、七佛、供養天人等。據筆者兩次住在雲岡考察時從雲岡石窟文物研究所得到的初步統計的考察資料,目前雲岡石窟雕刻的佛傳,即佛本行故事畫面,題材可辨的約有三十餘種,九十餘幅;反映釋迦牟尼前生,即大講因果報應的佛教因緣、本生故事,約有十七種。這些佛傳、因緣本生故事雕刻,有的是源自於犍陀羅,或是受犍陀羅風格影響的初期馬土臘佛教雕刻作品;有的是把當時中國高僧翻譯的佛經內容視覺化,以圖畫或連環畫的形式淺浮雕在洞窟的岩壁上。本文第一部份先將雲岡的兩個因緣故事、七個佛傳故事,[2]與犍陀羅或犍式馬土臘的同類作品進行比較,研討它們在構圖模式方面的同異。第二部份,研討反映在第9、10雙窟裏的《雜寶藏經》中某些經文圖像化的內容和經文的關係、構圖形式。第三部份,將第一、二部份雕刻中形象造型、風格,與犍陀羅和早期馬土臘造像從圖像學方面作比對研究,試探它們之間的淵源關係。

二、雲岡和犍陀羅某些佛教因緣和佛傳雕刻內容比較

雲岡第一、二期石窟中的兩個佛教因緣故事,一為「阿輪迦(阿育)王施土因緣」,分別雕刻在第18窟南壁明窗西側、第12窟前室西壁南側上層。一為「善慧仙人(儒童)授記因緣」,雕刻在第10號窟前室東壁下層。七個佛傳故事主要集中在第6窟,茲分別論述於下,並將它們與犍陀羅時期以及貴霜時代(西元一~三世紀)馬土臘的同類雕刻作品進行對比研究。

(一)阿輸迦(阿育)王施土因緣

第18窟南壁明窗西側下的立佛像。畫面中的立佛,頭上有饅頭形的肉髻,臉形豐圓,身著袒右肩式袈裟,左手屈上捏住衣襟,右臂下伸以掌托住一缽;其下面有三個童子,一個立身踏在另兩個的膝上和肩上作往缽裏放物狀。佛像形體高大,與身側幼小的童子形成了鮮明的對比。該畫面表現的是「阿輸迦(阿育)

p. 355

王施土因緣」的故事。[3]據元魏.慧覺等譯的《賢愚經》卷3中說:某日釋迦佛與弟子阿難在舍衛城化緣,路見一群小孩於道中用土築城,一小孩生佈施心,以土奉佛,佛即下缽,低頭受土。由此因緣,小孩便成為閻浮提國王阿輸迦。[4]

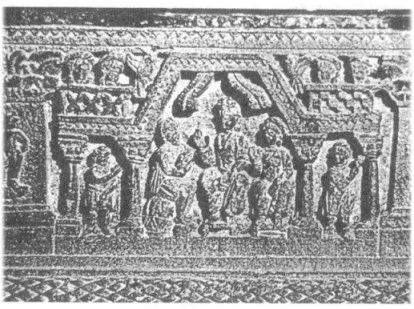

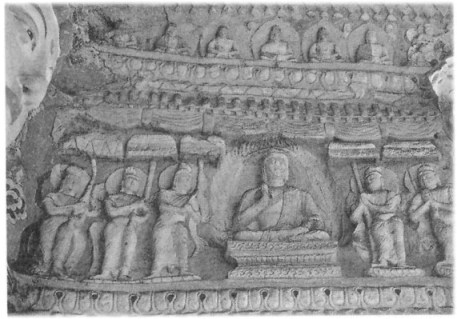

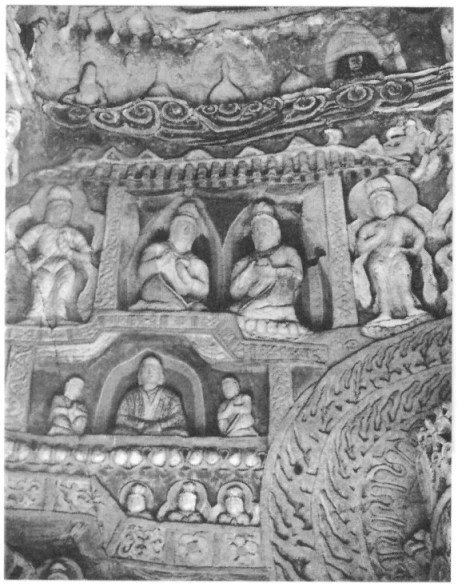

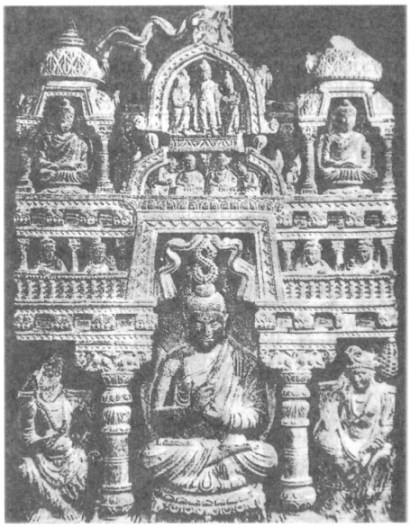

雲岡第12號窟前室西壁南側上層,也是表現「阿輸迦施土緣」的故事。在畫面中,有一蓮瓣形的龕,正中雕刻呈站姿的佛像,頭有高肉髻,面相容長,雙耳齊亭幾垂肩;身著袒右肩式袈裟,右手施無畏印,左臂自然下垂以手托缽;在大佛的左側,一童子匍伏在蓮臺上,其背上站立一童子面向佛作捧物奉獻狀,他身後還有一童子亦是面向佛雙手上舉作奉物狀(圖1)。這幅圖的構圖模式和犍陀羅的極為近似,只是不像犍陀羅的那樣側身而立,而是呈正面站姿。第18窟的那幅似為雲岡第一期的作品,第12窟這幅是屬於第二期的作品,顯然後者在題材方面是沿襲了前者的,在雕刻技法方面也是一脈相承。兩圖中的立佛造型、袈裟樣式,衣紋;童子的造型基本都是相似的。

在出自犍陀羅的一方片岩雕刻畫面中,釋迦略左側站在中央,頭上的髮式為波紋形,身著質料厚重的圓領通肩式袈裟,右手屈上伸作表示接受意,左臂下伸以手執缽;缽的下方,一童子裸身,雙臂曲上舉以手捧物,其身後有一裸身叉腳坐在地上的童子,釋迦身後亦有一裸身童子。這同樣也是表現「阿育王施土因緣」的題材,但其製作時代無疑要比雲岡的早得多(圖2)。[5]

(二)善慧仙人(儒童)授記像

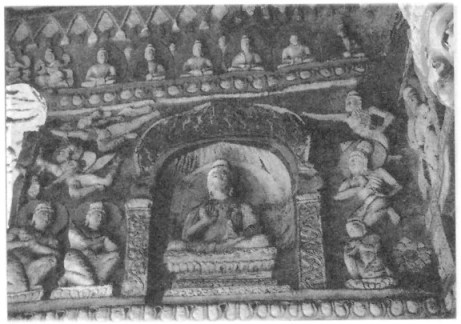

亦即是「燃燈佛授記」,在第10號窟前室東壁中下層。畫面中,北側可見華蓋下刻一立佛,佛前有一人以髮布地作跪拜狀,佛南側雕刻一人持五莖花作供養的形象;畫面南側表現一門,門中有一左手持花的供養人,在門樓的上面表現一太陽,中有一人形象,門前有一人作欲進入門內的形象。[6]這幅畫面是根據《過去現在因果經》

p. 356

卷1雕刻的。再參見西晉.竺法護譯的《生經》卷8「儒童授決經」(儒童梵志本生)。[7]在浮雕的華蓋下,即是普光如來(錠光佛),以髮布地於佛足下的是善慧仙人;左手執五莖花的也應是善慧仙人;門內一手執花的形象,可能似為經中所說的「王家青衣」女子;門樓上的圓形太陽,亦或是經中所說的善慧「夢手執日」(圖3)。

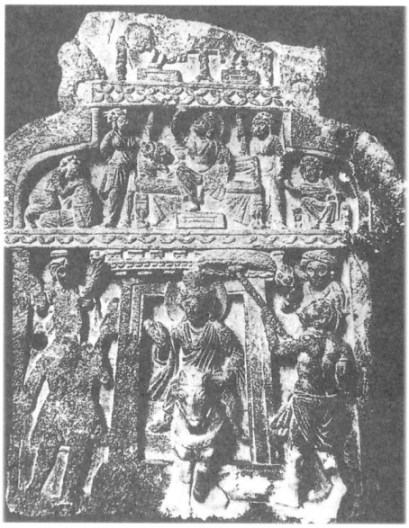

在出自犍陀羅西克裏(Sikri)的片岩雕刻畫面中,燃燈佛略右側呈立姿,頭有高肉髻,髮式為波紋形,身著圓領通肩袈裟,右手施無畏印,左手握住袈裟下裾;在佛足的前方有一匍伏的形象,上身赤裸下身著短褲,以頭叩地,長髮鋪在佛足下。佛的左側為一身著袈裟的比丘;佛右側為一頭上戴有花蔓裝飾的形象。畫面的右端(以佛的方位定位)有一門形建築,內站立一身著大夏服飾的賣花人,右手執五莖花(有一莖略模糊),該形象的左側站立長髮披肩身著大夏服飾(下裾僅至膝蓋)的善慧童子作買花狀,其頭部上方又懸著他的形象。畫面的內容意思是,善慧童子把買得的花拋向空中,接著他跪在佛的腳下,披髮掩泥,最後他和蓮花懸在空中,象徵著他將要成佛。在整個畫面的兩端還各雕刻一根哥林特式的柱子。這是一幅比較有名的「燃燈佛授記」雕刻(圖4)。

雲岡的畫面內容和構圖模式與上述西克裏「燃燈佛授記本生」的基本近似,只是兩幅畫面中主要形象的位置等,剛好相反。[8]

(三)摩耶夫人樹下誕生太子

在雲岡第6號窟中心柱西面南側。畫面中,在一株枝葉繁茂的無憂樹下,摩耶夫人右手上舉欲牽摘樹枝,其右側有一作胡跪姿的宮女,雙手抱住一裹在繈褓中的嬰孩;其左側有兩個雙手相握舉於胸的宮女。該圖西面拱內南側,刻一小立佛,一手指天,一手指地,作獅子吼狀,右側雕刻兩個乾闥婆伎樂像(圖5)。[9]該故事傳說出自《過去現在因果經》卷1。[10]

在一幅出自犍陀羅的片岩雕刻畫面中,肥大的無憂樹枝葉下,摩耶夫人側身以優雅的姿態站立,右手上舉作欲摘樹葉狀,身體重心落在左腿上,右腿微曲以足尖著地,

p. 357

頭上盤著高高的髮髻,雙乳突出,下身著裙緊裹雙腿。夫人的右側有一頭戴花蔓袒右肩的宮女,面向夫人,以雙手捧住半裸的太子。圖中還雕刻其他的形象,或袒右肩,頭戴花蔓;或頭梳高髮髻,乳房外露。從造型上看,即是犍陀羅地區的人種形象(圖6)。[11]

還有一幅出自盧合得(Rhode)(靠近馬土臘附近的商好,Sanghao)的雕刻。畫面中,摩耶夫人作優雅的正面站立姿態,頭上盤有高髮髻,臉形豐圓,右手曲上舉作摘樹葉狀;身體重心落在右腳上,左腿微曲以足尖著地,體態呈細腰豐臀狀。夫人的右邊有一頭挽高髮髻的宮女,面向夫人以雙手捧一嬰孩。這幅畫面中摩耶夫人的左邊還有兩個男性形象;捧嬰孩宮女的右側還有一個上身幾乎全裸的女性形象。該圖的構圖模式,與上述那幅出自犍陀羅的相比較,內容都相似,只是前者在造型藝術方面,更表現了犍式馬土臘的雕刻技藝。[12]

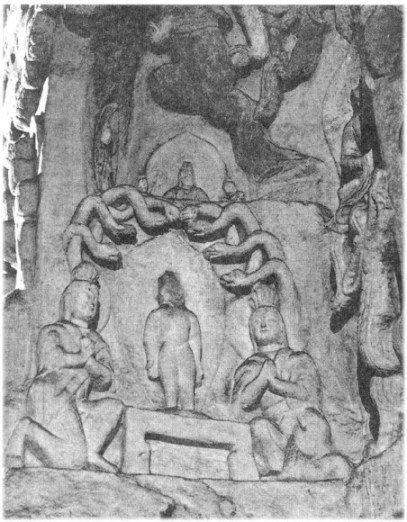

(四)九龍浴太子

雲岡第6窟中心柱西面北側轉角內。畫面中,一童子赤身裸體站立在胡床上,背後有桃形的舉身光;其頭頂上方左右有九條頭部呈蛇形的「龍」作吐水洗浴太子狀。在太子的左右邊各有一作胡跪姿雙手合十的菩薩(圖7)。該故事出自西晉.竺法護譯的《普曜經》卷3。[13]

在一幅出自貴霜時代馬土臘的紅砂石雕刻畫面中,正中的一赤身裸體站立的童子,左手叉腰,右手上舉施無畏印;在其身左右側各有一個呈半身的形象,都以雙手上舉捧物作奉獻狀,其項後有圓形頭光,上面排列著七個蛇頭。這兩個形象,據佛經所說,應是釋迦牟尼誕生時來為其灑水沐浴的龍王,一為難陀,一為優波難陀(圖8)。[14]

雲岡和馬土臘這幅龍浴太子的雕刻,時代比較接近,但其題材出自不同的佛典。據東漢.曇果、竺大力共康孟詳譯的《修行本起經》、吳.支謙譯的《太子瑞應本起經》、劉宋.求那跋陀羅譯的《過去現在因果經》中,都說釋迦牟尼誕生時,

p. 358

二龍飛至空中為太子洗浴。馬土臘的雕刻題材應是出自「二龍浴太子」說的佛經。

雲岡的「九龍浴太子」雕刻題材應是出自西晉.竺法護譯的《普曜經》。「九龍吐神水」最早是出現在東漢末年道教《太平經》關於老子誕生的瑞應中,誰知卻被佛教加以吸收改造。從南北朝以來,佛道二教在政治上既互相鬥爭,又在思想、經籍等方面,互相剽竊。史書上記載道教徒造道經「頗類佛經」。而佛教徒也把道經中老子誕生的瑞應移植在釋迦牟尼身上,並用藝術的形式表現出來,以擴大佛教在中國的影響。因此佛經中關於釋迦太子降生的傳說就順應形勢在「二龍浴太子」的基礎上產生了一個「九龍浴太子」的版本,這也是雲岡的雕刻中出現這種題材的歷史原因。

但是,雲岡雕刻中的龍為什麼會是大蛇呢?古印度沒有對龍的崇拜,只有對蛇的崇拜。梵語和巴利文佛典中的「那伽」(Naga)原義即是蛇。因此蛇就和佛教連在一起了。印度佛教在漢代經西域傳入中國時,那時中國對龍的崇拜已經很盛行了。因此漢代佛教徒在翻譯佛典時,把梵文佛典中的「那伽」(Naga)譯成了中文的「龍」,梵文佛典中的「蛇浴太子」也就中國化,被譯成了「龍浴太子」。到了南北朝時,封建統治者都把自己和佛陀聯繫在一起,他要求民眾匍伏在佛像前,就像匍伏在他腳下一樣。例如:《魏書.釋老志》中記載:北魏文成帝(452-465)曾詔「有司為石像,令如帝身。既成,顏上足下各有黑石,冥同帝體上下黑子。」由此可見,神化佛陀,也就是為了神化他們自己,這也是梵文佛典中的「那伽」(Naga)譯成中文變成了「龍」的又一歷史背景。[15]

(五)阿私陀仙人占相

雲岡第6號窟中心柱北面西側外壁,右側一頦下有△鬍鬚的老年仙人(阿私陀)手捧太子。在其左側有二人作胡跪狀,應是淨飯王和摩耶夫人(圖9)。這幅雕刻表現的應是阿私陀仙人為悉達多太子占相的傳說,出自《過去現在因果經》卷1。[16]

在出自犍陀羅的片岩雕刻中,畫面分為兩個部分。左邊(以像的方位定位):

p. 359

前半部分表現淨飯王騎在馬上,前面有馬夫和侍者,頗為奇怪,為何不乘象?其後面有四個上身幾乎半裸的宮女用肩和右手托著一巨大的搖籃,正中顯現一懷抱嬰兒呈坐姿的形象,應為表現摩耶夫人在樹下產子後回城的情景(圖10)。該圖的右邊,上部是一呈凡字形頂(盝頂)的建築物。正中為呈倚坐姿的淨飯王,身體側向右邊;其左邊為呈倚坐姿的摩耶夫人。淨飯王的右邊為一側身坐著的老者,雙手捧一嬰孩。這就是佛傳故事中的摩耶夫人在樹下誕生,阿私陀為太子占相的傳說(圖11)。[17]故事情節與雲岡的完全相同。

(六)耶輸陀羅入夢 悉達多太子思惟

在雲岡第6號窟後室東壁南側下面。畫面中,盝頂形天幕式帳下,帳中刻耶輸陀羅以右手支右頤臥像,悉達多太子坐在床頭上亦以右手支頤作思惟狀,其身體左側有一胡跪的婢女作侍奉狀。床下有五名婢女作不同困倦的姿態狀。

緊接著這幅畫面雕刻的是「悉達多太子逾城出家」。畫面中,太子乘馬在前面,下面有四人各捧一馬足;後面有帝釋天持傘蓋作罩護太子狀,這與經文中所說 「於是諸天捧馬四足,並接車匿。釋提桓因執蓋隨從」的情節完全相符合(圖12)。

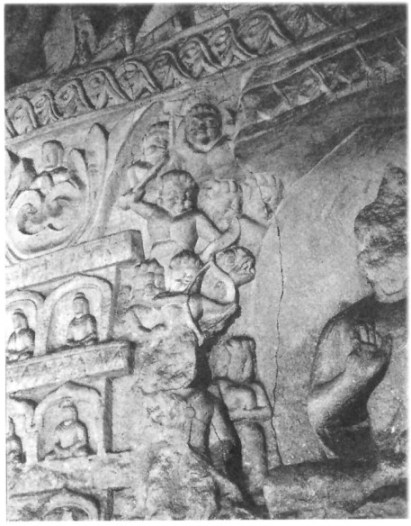

在出自印度東部賈瑪爾-嗄赫(Jamal-garhi)的一幅窣堵波式的片岩雕刻畫面中,上半部為一盝形的龕,正中為支右頤而臥的耶輸陀羅,其身前坐悉達太子,床頭床後各站立一呈侍奉狀的婢女。該圖的下方正中雕刻城門,上面露出排列的方形椽頭。城門正中雕刻騎馬逾城的悉達太子,呈正面狀。太子頭戴花蔓,項後有圓形背光,右手上舉施無畏印。在城門的左邊,帝釋上身赤裸著向觀者,舉持傘蓋作罩護狀(圖13)。[18]

在出自犍陀羅羅裏央.唐蓋(Loriyan Tangai)的片岩雕刻畫面中,悉達太子呈右面跣足乘在體型驃悍健壯的馬上,頭上挽高髮髻,項後有圓形背光,右手執繮繩,右手上舉掌心向外。馬的下面有兩個作跪蹲姿的形象(諸天)各捧馬的前後足。在馬身後方有一頭梳高髮髻的男子(帝釋)以雙手執傘蓋罩護在太子的頭上。

p. 360

圖中還刻畫了幾個男女形象,面容作悲戚狀(圖14)。[19]

以上三幅雕刻,雲岡與犍陀羅羅裏央.唐蓋的畫面構圖頗為相似。前者構圖比較簡潔,重點表現太子逾城出家這一情節。而後者畫面構圖與雲岡的恰好相反,人物形象也要多一些。但後者的雕刻年代無疑是要大大早於雲岡的。

(七)釋迦深山苦修證正道

在雲岡第12號窟前室南壁上層從西往東數第2龕。龕中雕刻結跏趺坐的釋迦牟尼苦修像,雙手結禪定印勢,上身赤裸,肋骨顯露,形體枯槁(圖15)。[20]故事傳說出自《過去現在因果經》卷3。[21]

在犍陀羅地區,斯瓦特.布特卡拉(Swat, Butkara I)的一幅片岩雕刻畫面中,右端(以畫中主像的方位定位)為一全跏趺坐的佛像,頭部已佚,上身赤裸,顯露出肋骨,雙手在腹部施禪定印勢。在佛的右邊有五尊立像,戴有花蔓的頭巾,裸上身,腰著長裙,裙紋呈小圓弧階梯狀,華繩從左肩垂繞至右臀部;第1、2形象的上唇有髭。這五個形象的裝束表明其身份應是貴霜王朝的王公貴族。這幅釋迦苦行像,由於主像的頭頸部已缺失,難以和雲岡的作進一步的比較(圖16)。[22]

在炳靈寺第169號窟中,有一尊半結迦趺坐的釋迦佛像。該佛像面形較為豐圓,頭部有修復的痕迹,特別是頭上的肉髻頗似北魏佛像的;雙手在腹前施禪定印,上身赤裸,呈瘦骨嶙峋狀,與雲岡第12號窟的造型還頗有點相似(圖17)。

(八)釋迦降魔成正道

雲岡石窟現存「降魔成道」佛像龕達六處之多,是佛教故事中出現較多的一種,其中第6窟西壁中層中間的畫面最為壯觀生動。雖然由於畫面處於易風化區而風化嚴重,但其殘存形象仍然是雲岡「降魔成道」畫面中雕刻內容最為豐富的一幅。龕內坐佛像雖然風化嚴重,但保留了完整的頭部,面容慈祥安靜,頭上肉髻髮紋右旋,右手舉胸掌心向前,左手下垂置前,作降魔印。佛龕周圍,下方兩側風化嚴重,雕刻內容可見南側的供養人形象的頭部,以此推測,

p. 361

兩側下部各雕刻供養人像五個。佛龕兩側中部和上方,佈滿了面向釋迦坐佛像作襲擊恐嚇狀的「妖魔鬼怪」(手執器械不同,形象怪異者,有十七種之多)。這些形象的塑造,將經文中魔王兵眾加害釋迦的場面表現得淋漓盡致。(該圖非搭架不能拍照,筆者在此向讀者表示遺憾!)

雲岡第8號窟東壁南側第二層也雕刻有相同題材的圖像。在半華蓋形的大龕中,正中為結跏趺坐的佛像,四周雕刻形狀奇異的魔軍,手持各種武器,向佛進攻(圖18)。

在出自斯瓦特.布特卡拉(Swat, Butkara I)的片岩雕刻畫面中,釋迦佛跏趺坐,頭和面部有損壞,身著圓領通肩袈裟,左手握住袈裟的下裾,右手施降魔印。佛的左右雕刻的形象似為向佛進攻的魔軍;佛寶座下面有一排形象,姿態各異,面部表情作驚恐狀。[23]

在出自另一幅犍陀羅「降魔變」的雕刻中,釋迦佛呈跏趺坐姿,頭上的髮式為波紋形,臉形豐圓,身著圓領通肩袈裟,左手握住袈裟下裾一角,右手施降魔印,佛的寶座為鋪有蒲草的金剛座,寶座正面有一個僅露上半身的女性形象(魔女之一?)。佛的左右兩側為呈各種姿態向佛進攻的魔軍。最為顯著的是,右邊一個身軀豐滿雙乳突出並裸體的女性,右手伸向佛,左手執一柄劍;左邊一形象上身赤裸,右手持三股叉作向佛攻擊狀,左手執短劍(圖19)。[24]

(九)鹿野苑說法

雲岡第12號窟前室北壁明窗東側,畫面正中的圓弧拱形龕內,釋迦作結跏趺坐姿,頭有高肉髻,髮式為磨光形;左手握住袈裟一角,右手曲上舉籠在右衣襟中作施無畏印勢。佛像寶座正中雕刻有呈品字形的法輪,左右兩邊為一對匍伏的小鹿。佛龕的龕楣上雕刻九個呈坐姿的小佛像;龕外左右上中層雕刻伎樂、供養菩薩;下層右邊雕刻五個身著袈裟的比丘,左邊為五個身著北魏(未改制前)俗人服飾的供養人。這幅畫面表現的內容是釋迦佛在菩提樹下成正道後於鹿野苑初轉法輪的故事。[25]五個比丘即釋迦初次說法所收的五大弟子(圖20)。

p. 362

故事傳說出自《過去現在因果經》卷3。[26]

在雲岡第6號窟後室東壁南側中層,一盝頂形方格交角帳式龕內,釋迦佛呈結跏趺坐姿,頭上有右旋的水波紋髮髻,身著雙領下垂的褒衣博帶袈裟,僧祇支的紳帶露在外面,其寶座下正中亦刻有三個呈品字形的法輪,左右各刻一鹿作跪伏狀。這兩幅圖像已是雲岡第二期的作品。[27]

在犍陀羅表現釋迦佛初轉法輪的片岩雕刻數量較多。茲舉保存現狀較為完好的述議於下。在一幅出自塔克西拉(原譯作「坦叉屍羅」).達磨拉吉卡(Taxila, Dharmarajika)的片岩雕刻畫面中,釋迦佛作結跏趺坐姿,頭上有渦旋形髮髻,身著圓領通肩袈裟;以左手握住袈裟一角,右手抓住一法輪,法輪的中心部分作車輪幅條狀。佛寶座下左右側雕刻一對身軀匍伏向外而回頭相視的小鹿。片岩的左邊部分已不存,右邊雕刻的形象當是犍陀羅地區的原住民(圖21)。[28]

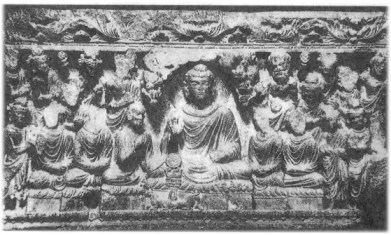

最使我們值得注意的是,一幅出自羅裏央.唐蓋(Loriyan Tangai)的片岩雕刻。畫面的最上部表現為呈建築物形式。畫面中央,上面用植物葉裝飾形似盝形的龕頂,下面為結跏趺坐的釋迦佛。佛頭上有右旋的波紋形髮髻,身著圓領通肩式袈裟;左手的姿勢與上面的都是處於同一位置,右手上舉作施無畏印勢;其右手下方有一置於香爐之上的法輪,造型與上舉犍陀羅的完全相似。香爐的下方有一對匍伏的小鹿,頭部反向。在佛的左右邊各有五位地位顯著的弟子,右邊的有三位呈趺坐姿,左邊的為兩個。他們就是釋迦在鹿野苑初轉法輪時皈依佛的五大弟子。圖中另外表現的形象明顯具備犍陀羅地區人種的特徵(圖22)。[29]

還有一例出自犍陀羅的片岩雕刻「鹿野苑說法圖」。畫面中,釋迦佛結跏趺坐於金剛座上,頭上高聳的渦旋形髮髻已有些風化模糊。佛像身著圓領通肩袈裟,左手握住袈裟下裾,右手施降魔印;右手正下方的法輪和支撐的香爐與上舉馬土臘的造型相同,只是香爐左右邊匍伏的一對小鹿各自回頭反顧。該圖中的形象沒有上舉馬土臘的多,但相同之處也是以肥厚的樹枝形成一個略呈拱形的龕楣。

p. 363

[30]

以上列舉的兩例犍陀羅作品和一幅馬土臘作品,後者在構圖模式和造型風格方面明顯受到前者的影響。即馬土臘佛教雕刻藝術在初興起的階段,其作品的題材內容和雕刻技藝,都與犍陀羅藝術有著不解之緣,因此其在這一階段的造型藝術被稱作「犍式馬土臘風格」。雲岡的與這三例作品在構圖模式方面基本上是相似的。

以上只是將雲岡石窟中一些佛教雕刻故事圖與能在犍陀羅尋覓到的同題材的雕刻就內容作了比對,有相似的,也有近似的,而且構圖模式也是如此。

茲將本文例舉的雲岡和犍陀羅比對的雕刻題材列表如下:

| 序號 | 題 材 | 數量 | 位 置 |

| 1 | 阿輸迦(阿育)王施土因緣 | 6 | 1.第5窟-11龕南壁門內左下方 2.第5窟-38龕南壁拱門東側下方 3.第12窟前室西壁北側第三層 4.第18窟南壁明窗西上側盝形龕左側 5.第29窟南壁拱門東側下部 6.第33窟西壁北側方形龕內 |

| 2 | 善慧仙人(儒童)授記像(燃燈佛授記) | 2 | 1.第10窟前室東壁北側第二層龕 2.第12窟前室東壁北側上層龕 |

| 3 | 摩耶夫人樹下誕生太子 | 4 | 1.第6窟塔柱西面佛龕南側外面 2.第32窟-3龕東壁下層佛龕北角 3.第33窟-3龕東壁北段下層 4.第41窟北壁 |

| 4 | 九龍灌頂浴太子 | 2 | 1.第6窟塔柱西面佛龕北側內面 2.第37窟東壁佛龕楣北側 |

| 5 | 阿私陀占相 | 1 | 第6窟塔柱北面佛龕西側外面 |

| 6 | 1.悉達多太子思惟,耶輸陀羅入夢 | 2 | 1.第6窟南壁東側下層第3幅 2.第37窟北壁佛龕西上角 |

|

p. 364 | |||

| 2.太子逾城出家 | 7 | 1.第6窟南壁東側下層第4幅 2.第5窟-11龕南壁門拱東側 3.第5窟-33龕南壁門拱東側 4.第5窟-38龕南壁門拱東側 5.第28窟西壁圓拱龕楣南側 6.第35窟西壁盝形龕楣南側 7.第38屆北壁二佛並坐龕下西側 | |

| 7 | 釋迦深山苦修證正道 | 1 | 第12窟前室南壁上層 |

| 8 | 釋迦降魔成正道 | 6 | 1.第6窟西壁中層中間坐佛龕 2.第8窟後室東壁第二層南側坐佛龕 3.第12窟前室東壁上層南側坐佛龕 4.第31窟後室南壁東側上層 5.第35窟南壁西側下龕 6.第38窟南壁西側上層坐佛龕 |

| 9 | 鹿野苑說法圖 | 4 | 1.第6窟東壁中層南側坐佛龕 2.第12窟前室北壁東側上層坐佛龕 |

本文此處再試著討論雲岡與犍陀羅雕刻同類題材構圖模式的異同。

犍陀羅的佛教故事雕刻構圖,講究對稱平衡和飽滿。無論是佛傳圖,或是本生故事圖,或是其他內容的雕刻,其構圖都很重視平衡。在佛傳圖中,佛陀被表現坐在中心,面向觀者,他的手勢作無畏印或與願印,信徒分列兩側,有些只有兩個,一邊一個,但通常都是十二個或更多一些。信徒被安置為一排或多排,一般都是呈現3/4的面部,微微轉向佛陀;那些在前排的雕刻為全身像,其他表現在其他層次或上方的基本上是雕刻胸像出現在背景中。這些形象的出現就像是鏡中反射的結構佈局在佛陀的左右邊。例如,本文前所例舉在羅裏央.唐蓋出土的「釋迦初轉法輪圖」。特別是在犍陀羅出土的一塊「釋迦從忉利天宮下降圖」片岩雕刻,更是這種構圖模式的精典作品。畫面中,中央為頭有背光站立的釋迦牟尼(可惜頭面毀壞),身著圓領質料厚重的袈裟,衣紋呈平行的V形線條,右手或左手都已毀,印勢不明。在佛的左右側,信徒對稱排列呈三排,每排各兩個,正好十二個;都向觀者露出3/4的臉面側身向佛。畫面兩端各有一哥林特式的柱,使整個畫面呈現出平衡的效果(圖23)。

犍陀羅佛教雕刻另一種構圖模式是,佛陀站在或坐在畫面的中央,面部根據故事情節,或朝向左方或右方,側身露出3/4的面部;佛陀左右邊的侍者或信徒數目和排列方式,

p. 365

或姿態(面部朝向佛),與上面所述的相同。這種構圖的精典作品,如:「阿育王施土緣圖」,「摩耶夫人樹下誕生太子圖」,本文前面已例舉,不贅。

雲岡石窟的同類作品,在石窟中不是佔據中心位置,一般都是表現在石窟四壁上,作為裝飾,其功能是襯托主像起到傳播佛教教義的作用。這些雕刻(如本文上面所述),構圖模式,亦是佛陀(或其他主像)佔據畫面的中心位置,其左右兩側的形象,無論是數量或排位,也是表現出對稱平衡的方式,除個別的雕刻作品,一般的畫面都比較簡潔,突出故事的主題內容。雲岡雕刻作品中,像犍陀羅佛教雕刻中的那樣,把佛陀立像(或坐像)露出3/4的面部與信徒作交流狀,這類構圖模式的作品數量較少。

通過以上的比較研究,證實了雲岡第一期、二期石窟中的佛教故事雕刻,在題材內容、構圖模式方面,都有著較為密切的淵源關係。這還可以用麥積山有著同類題材的作品來說明。

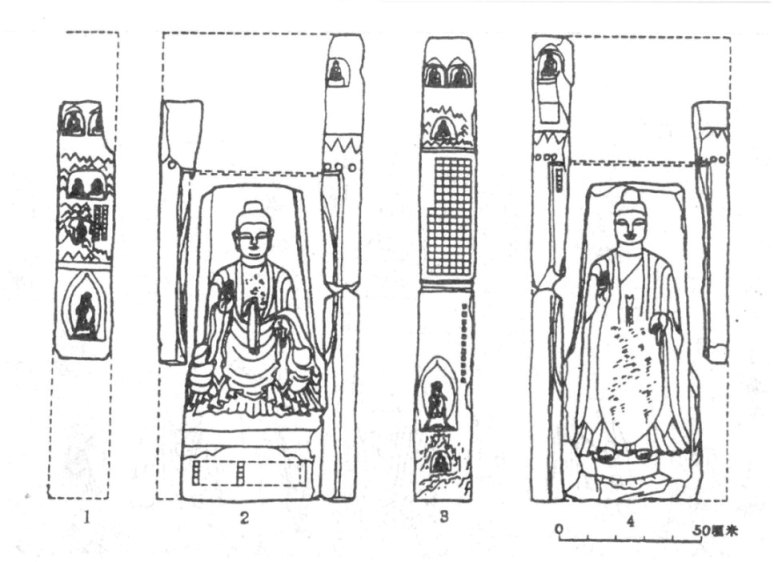

麥積山第133號窟中有一編為第10號的造像碑,稱為「佛傳故事碑」。該碑造像內容分為上、中、下三欄。上欄中間為釋迦多寶說法圖。左邊(以佛的左右定位),上層右邊為「阿育王施土緣」,圖形與雲岡的不相似;左邊為半跏趺坐在一株樹下的思惟太子(樹下觀耕?);下層為釋迦涅槃圖,佛身後的三個長髮幾乎披肩的形象為印度斯基泰人(大月支人)。右邊表現悉達太子斷髮出家,入山苦修的情節,雲岡第6窟的圖形與之不相似。中欄中間盝形龕內表現一呈交腳姿的彌勒菩薩。左邊,上層雕刻乘象入胎圖,與雲岡第48號窟的圖形近似;下層雕刻降魔成道圖,與雲岡第8號窟後室東壁的圖形近似。右邊,上層右邊雕刻樹下誕生圖,其左邊雕刻二龍浴太子圖,均與雲岡第6窟的不相似;下層雕刻燃燈佛授記圖,與雲岡第10窟前室東壁的近似。下欄,中間雕刻釋迦牟尼進王舍城說法圖。左邊上層雕刻文殊旨維摩問病圖,與雲岡第6號窟的不相似。右邊上層雕刻鹿野苑初轉法輪圖,與雲岡第12號窟的不相似(圖24)。[31]

該碑據說雕刻於北魏時代,究屬那一段時期,也是值得研討的。碑上欄的釋迦多寶佛像的袈裟下裾呈蝴蝶翅向左右侈張;中欄的彌勒菩薩,其寶座呈裳懸座形;下欄的釋迦佛,右手施無畏印,左手施說法印(手已損壞),內衣的紳帶長長地垂在外面,袈裟的下裾也是如上欄佛像的那樣外侈,其右邊上方,

p. 366

燃燈佛的內衣紳帶也是垂在外面,下方初轉法輪圖中的佛像袈裟亦如下欄佛像的。這些佛像的造型已趨於清瘦型。綜合而言:這些造型特徵都表明該碑的雕刻年代是在北魏後期,大致是在景明元年(500)至孝明帝武泰年間(528),晚於雲岡一、二期石窟工程,在雕刻技藝和造型方面還受到南朝佛教藝術的影響,只需把這些佛像與成都茂縣南齊「永明元年」(483)的「無量壽和當來彌勒造像碑」上的佛像作比較,則不難釋疑(參考插圖1)。[32]

三、雲岡第9、10雙窟《雜寶藏經》的因緣和本生故事

雲岡第9、10窟是集中表現佛教因緣和本生故事的典型洞窟,其各幅畫面雕刻的內容主要是依據吉迦夜共曇曜所翻譯的《雜寶藏經》,[33]那相似犍陀羅長方形片岩雕刻的形式,以及將經文內容視覺化的畫面幾乎不見於敦煌莫高窟、河西走廊上的早期石窟中。雲岡第9、10窟表現《雜寶藏經》的《因緣故事》故事都雕刻在兩窟後室的壁上,共有九種,另有一種出自《賢愚經》。除此之外,第9窟中還有一個宣傳兒女孝道的,為出自《六度集經》的《睒道士本生》,這是造窟雕刻者的一個特別選擇。它們在窟中岩壁上的位置如下表:

| 序號 | 題 材 | 位 置 |

| 1 | 天女本以華散佛化成華蓋緣 | 第9窟後室南壁東側上層 |

| 2 | 兄弟二人俱出家緣 | 第9窟後室南壁東側中層 |

| 3 | 尼乾子投火聚為佛所度緣 | 第9窟後室南壁西側上層 |

| 4 | 八天次第問法緣 | 第9窟後室南壁西側中層 |

| 5 | 鬼子母失子緣 | 第9窟後室南壁西側下層 |

| 6 | 須達長者婦供養佛獲報緣 | 第9窟後室西壁南側中上層 |

| 7 | 提婆達多欲毀傷佛因緣、吉利鳥緣 | 第10窟後室南壁東側中層 |

| 8 | 婦女厭欲出家緣 | 第10窟後室東壁南側中層 |

| 9 | 佛在菩提樹下魔王波旬欲來惱佛緣 | 第10窟後室南壁西側上層和中層 |

| 10 | 大光明王始發道心緣品《賢愚經》卷3 | 第10窟後室南壁西側下層 |

| 11 | 睒道士本生《六度集經》卷5 | 第9窟室西壁和北壁下層 |

p. 367

茲將這些雕刻畫面內容和相關的經文分別論述於下:

(一)天女本以華散佛成華蓋緣

圖中,上層雕刻中國傳統的筒瓦式屋頂(屋脊兩端有鴟尾,以下樣式同)建築物,其下面表現的就是「天女供養因緣」,主尊佛像作說法印跏趺坐於須彌座上,其左右兩側站立五個天女(左二右三),她們斜披瓔珞、披帛飄拂,雙手皆執持華蓋、腳踏蓮華,個個神態肅穆,表現了天女對佛的虔誠和恭敬(圖25)。

《雜寶藏經》中關於「天女供養」內容,連續以六個段落述了六位天女因精心供養佛法、堅持信仰而得以尚好果報的故事。它們是 「天女本以華鬘供養迦葉佛塔緣」、「天女本以蓮華供養迦葉佛塔緣」、「天女受持八戒齋生天緣」、「天女本以燃燈供養生天緣」、「天女本以乘車見佛歡喜避道緣」、「仙女本以華散佛化成華蓋緣」等,各故事中儘管主人公供養形式有所不同,但其情節過程和故事結果完全一致。[34]例如: 「天女本以華鬘供養迦葉佛塔緣」的主要內容為:釋提桓因,從佛聞法,得須陀洹。即還天上,集諸天眾,讚佛法僧。時有天女,頭戴華鬘,華鬘光明。諸天之眾,見是天女,生希有心。釋提桓因,即便說偈,問天女言:汝作何福業,身如融真金?爾時天女,說偈答言:我昔以華鬘,奉迦葉佛塔。今生於天上,獲是勝功德。光色如蓮華,而有大威德。佛言:往古之時,以種種華鬘,供養迦葉佛塔。以是因緣,今獲此果。

(二)兄弟二人俱出家緣

該圖,畫面中央上方有一華蓋,下為說法立佛像,象徵了佛法;左上側為一兩柱式筒瓦式屋頂建築房屋,房屋中間圓拱龕坐佛像,兩側各有一雙手合十的俗人,房屋建築有台基以及華版勾紋欄和臺階,代表著經中所言弟弟「三藏」所營造的「僧房塔寺」,即經中所說的

「基剎端嚴,堂宇瑩麗,製作之意,妙絕工匠」;立佛像左側上下雕刻二比丘,代表兄弟二人;立佛像右側,上方兩位雙膝跪地、雙手合十、磕頭至地的供養天人,代表了「輔相」夫婦,他們正向兄「阿練」恭敬致拜,即所謂

「深懷敬服,即與其婦,禮足懺悔,恭敬情濃,

p. 368

倍於常日」;輔相夫婦二人下方,雕刻一個光頭,披帛皆備、上身赤裸、下身只著短褲的天人,她的雙手被粗繩縛綁,並向右側拉走,頭向左側,表示了不願離去的情感,這個人物象徵了被「驅逐」的輔相愛女(圖26)。

這個故事的內容出自《雜寶藏經》卷3(27)。據經中說:往昔之世,有兄弟二人,心樂佛法,出家學道。其兄精勤,集眾善法,修阿練行,未久之頃,得羅漢道。其弟聰明,學問博識,誦三藏經。後為輔相,請作門師,多與錢財,委使營造僧房塔寺。輔相見已,倍生信敬,供養供給,觸事無憂。後來弟弟受到輔相女的蠱惑,因輔相所贈其兄粗氈事,抵毀其兄而受輔相錯怪。事情緣由弄清後,輔相即驅三藏及其子女出國。 「佛言:爾時三藏我身是也,以謗他故,於無量劫,受大苦惱(略)。爾時此女由謗聖故,現被驅出,窮困乞活。是以世人於一切事,應當明察,莫輕誹謗,用招罪咎。」[35]

經文的中心意思是,品性優良的二兄弟在出家期間因「嫉妒」之心,發生弟弟(即經中的「三藏法師」)陷害哥哥的故事,弟弟就是釋迦牟尼之前生。它告訴人們,佛在前生並非一貫正確,他也會犯錯誤,但可貴的是,佛能即時發現自己的錯誤,並勇敢地承認和改正,表現出精神上的進步和提升。

(三)尼乾子投火聚為佛所度緣

這幅浮雕畫面位於第9窟後室南壁西側上層,畫面中央,呈說法印的釋迦牟尼袒右肩跏趺坐於須彌座上,兩側連續忍冬紋柱上二龍反顧,龕內和龕楣均雕刻向上燃燒的熊熊火焰,為了強化「火」的效果,後世的人們將這些龕楣石雕火焰塗為紅色,正是 「佛在其邊,入火光三昧」也。佛像龕左側雕刻了三個不同形態的人物,上兩人為表現外道人物皈依佛法的形象「梵志」,他們或伸臂叉腰,或撫胸下跪,正是 「諸尼乾子……既到火裏,身體清涼,極大快樂。見佛在中,倍復慶悅,求欲出家」。二人下方,一比丘雙手捧供物撫胸,低頭閉眼,胡跪於蓮花之上,無比虔誠,正是 「鬚髮已落,法服在身。佛為說法,得阿羅漢」,將一個「尼乾子」改造為虔誠的佛教徒。佛像右側分別雕刻了飛天和供養者,表現了佛教正統的尊嚴(圖27)。

據《雜寶藏經》卷8(99)中說:佛在舍衛國,降化外道和邪見六師,悉使破盡。五百尼乾,即集薪草,便欲燒身。如來大悲,使火不燃。佛在其邊,入火光三昧。諸尼乾子,見大火聚,心生歡喜,皆共投中。既到火裏,身體清涼,極大快樂。見佛在中,倍復慶悅,求欲出家。佛為說法,得阿羅漢。

p. 369

(略)諸比丘言:希有世尊,乃能拔此尼乾子等自燒之苦,使得羅漢。[36]

「尼乾子」乃印度耆那教之創始人,佛教興盛後,佛經中統將耆那教徒稱為尼乾子。《雜寶藏經》所錄 「尼乾子投火聚為佛所度緣」佛教故事,宣示了佛陀在降化外道(佛教以外諸宗教)中所表現的神力行為和慈悲之心。

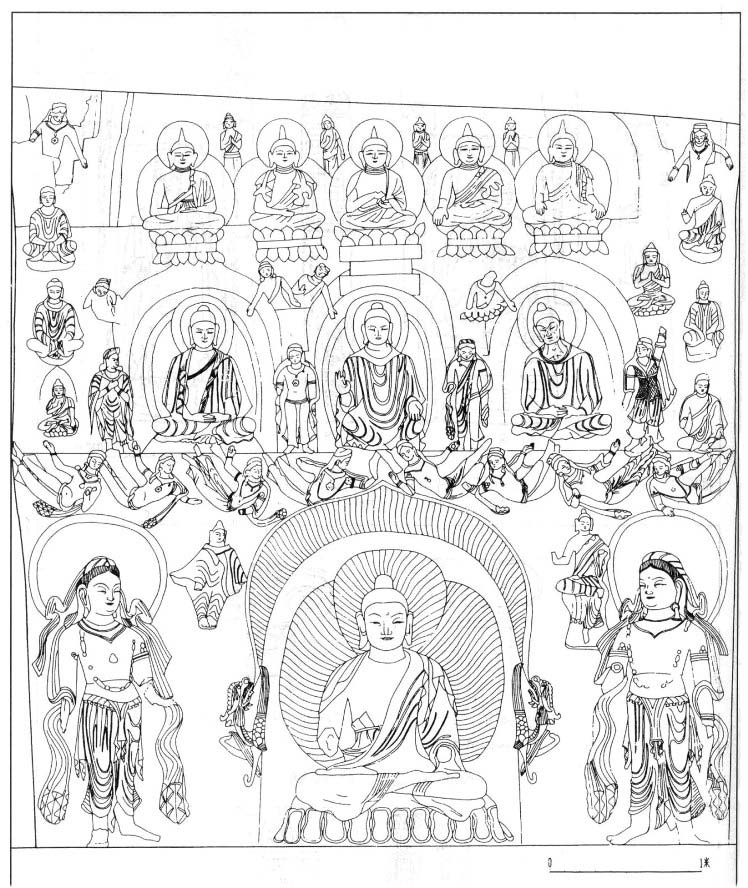

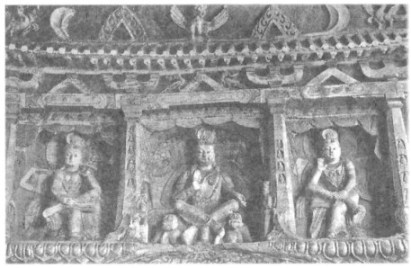

(四)八天次第問法緣

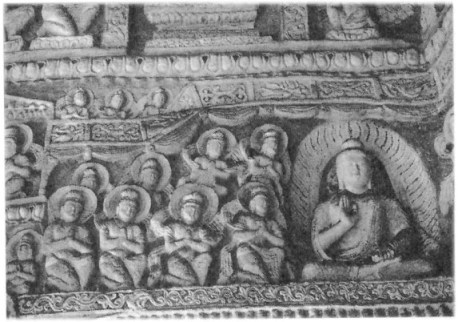

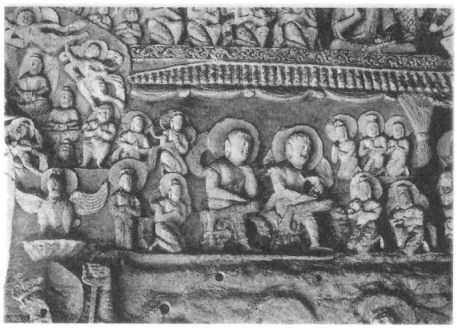

該畫面,帷幕之下,身光四射的釋迦牟尼著袒右肩袈裟,右手舉胸為說法印,跏趺坐於中央,兩側各雕胡跪供養天人八軀(釋迦像及其右側的八軀供養天人位於南壁,左側的供養天人位於西壁),毫無疑問,這些供養天人象徵了「八天」,他們依次排列,一一向釋迦述說著前世的「行為」和現在的「果報」(圖28、圖29)。

在佛教中,色界四禪天與無色界的四空處,合稱為「八天」。在《雜寶藏經》卷4(39)中, 「八天次第問法緣」採用鋪陳的遞進方式事說理,宣傳佛教因緣果報之教義。據經文說:昔佛在世,於夜半中,忽有八天,次第而來,至世尊所。每一天的容貌身光及其眷屬都十倍勝前;他們依次向佛言,如何修行,得到果報,並自責修行, 「以是業緣,今獲果報,不如餘天」。直至有一個天人至佛前,頭面禮足,白佛言: 「真實快樂,無諸惱,」是他 「前世修因之時,於父母、師長、沙門、婆羅門忠孝恭敬禮拜,敷具飲食,聽法能解其義,如說修行。以是因緣,受天果報。」[37]

(五)鬼子母失子緣

畫面右側的中心是向右側身、並排坐在一起的鬼子母和其丈夫老鬼神王般闍迦(Pancika),這裏,在人物相貌上的刻畫顯然不能和犍陀羅藝術相提並論,因為兩個人物不僅雕刻得同樣大小、同樣姿態形態,甚至連頭髮形狀和面容都一模一樣,完全沒有可能以相貌來直接分辨出男女,而只能是以手中是否抱小兒來判斷其是否為鬼子母。我們看到,位於前邊人物的左手中抱著小兒,那麼她就是鬼子母了。鬼子母、般闍迦夫婦被塑造為坐束帛座、呈「舒相坐」的姿勢。在雲岡,這種姿勢往往用來塑造思惟菩薩,以此象徵在走向佛法道路上的「覺悟」狀態。

p. 370

鬼子母,也稱「訶梨帝」(Hariti),為佛教中的夜叉之一,因「以為五百鬼子之母,故云鬼子母」。《阿含經》曰 :「降鬼諸神王,及降鬼子母,如彼!人鬼。」鬼子母,「初為惡神」,專吃小孩,「後歸於佛為護法神」。 「鬼子母失子緣」講的就是佛以其人之道還其人之身的手法,制服鬼子母並使其「改惡從善」皈依佛法的故事。《雜寶藏經》卷9(106)中說: 「鬼子母者,是老鬼神王般闍迦妻。有子一萬,皆有大力士之力,其最小子字『嬪伽羅』。此鬼子母,凶妖暴虐,殺人兒子,以自啖食。人民患之,即告世尊。」後來佛以法力藏匿鬼子母的愛子「嬪伽羅」,鬼子母祈求于佛,發誓 「若得嬪伽羅者,終更不殺世人之子」,並如佛敕, 「受於三歸,及以五戒,受持已訖,即還其子」(圖30)。[38]

(六)須達長者婦供養佛獲報緣

這幅雕刻畫面中,兩根雕刻豎向連續忍冬紋的浮雕立柱支撐雕刻有鴟吻和三角裝飾圖案的兩柱式筒瓦式屋頂,形成一個方形中國式建築,屋檐帷幕下,兩位手端飯缽的供養者人物相向而跪,這就是須達夫婦二人的形象,他們身穿寬大上衣,表示有充裕的錦帛用來做衣服,二人同時以左手端飯缽,右側一人以右手將食具(湯匙?)放入缽中,作欲食狀,表示家中有食之不完的穀糧。所謂 「穀帛飲食,悉皆充滿,用盡復生」。屋外立柱兩側各站立一個供養菩薩,以此象徵夫婦二人已達很高佛法境界,供養菩薩予以扶助(圖31)。

據《雜寶藏經》卷2(23)中說的故事情節是:貧窮的須達夫婦只得三升米,而很多人,包括佛都來乞食,夫人一一施與,將食物全部施捨,最後丈夫回家沒有飯吃,當得知妻子的施捨行為後表示「我們的罪過已盡,福德就要來了」,於是家中米穀、衣帛應有盡有,用之不完。[39]

這個故事的中心思想是,佛教認為,通過「施捨」達到「解脫」,是到達彼岸涅槃境界的六種(六度)方式之一。

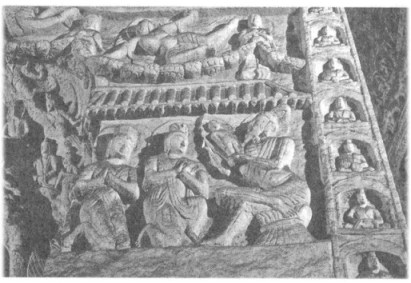

(七)提婆達多欲毀傷佛因緣、吉利鳥緣

在筒瓦式屋頂覆蓋的屋形龕下面表現的就是「吉利鳥緣」,畫面中央釋迦牟尼佛著袒右肩袈裟端坐於方座上,眾供養天人雙手合十胡跪於兩側,一個頭頂髮髻高聳、著世俗裝的人五體投地於佛座西側下角。非常明顯,五體投地者便是妄圖加害於釋迦的提婆達多(圖32)。

p. 371

該畫面內容是對《雜寶藏經》卷3(30)〈提婆達多欲毀傷佛因緣〉;同卷(32)〈白鵝王緣〉;同卷(36)〈吉利鳥緣〉三個故事情節的綜合和概括表現。據經文中說:佛在王舍城,爾時提婆達多,作是念言:佛有十力,所不能及。我今不能得害,當還奉事。觀其要脈而傷害之,乃可得殺。便於比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷大眾之中,向佛懺悔。而作是念: 「受我懺悔,得作方便;不受我悔,足使如來惡名流布。」佛言: 「法無諂誑,諸諂誑者無有法也。」外道六師皆言:「提婆達多好向佛懺悔,佛不受懺悔。」佛言:非但今日。過去久遠,波羅奈國有王名梵摩達,作制斷殺。時有獵師著仙人衣服,殺諸鹿鳥,人無知者。有吉利鳥語諸人言: 「此大惡人,雖著仙人衣,實是獵師,常行殺害,而人不知。」眾人皆信吉利鳥,實如其言。爾時吉利鳥者,我身是也。爾時獵師,提婆達多是。爾時王者,舍利弗是也。[40]

三個故事的中心思想就是歌頌了佛祖釋迦牟尼不僅在現時,即使在過去前世也是一個智慧無限、能夠識破一切偽善面目的佛。

(八)婦女厭欲出家緣

該圖表現在一個盝頂形的佛像龕中。此龕中心為著袒右肩袈裟坐於須彌座上的佛像,其右側分三層佈置四個合掌供養童子形象,其左側上部是兩個合掌供養天人形象,下部即是故事的主人公母子二人,母親坐於束帛座上,她被塑造得端莊慈祥,兒子雙手合掌跪於母親膝下,頭傾於母親一側,母親雙手握著兒子頭髮,表現了兒子欲與母「亂倫」,而「地即劈裂」,母親 「以手挽兒,捉得兒髮」的情形。我們注意到,畫面中佛像兩側的人物,多數都雕刻有頭光,只兩個人物沒有頭光,一是佛像右側童子中懸於第二層空中的胡跪狀童子,另一是懷有欲念與母親「亂倫」的兒子。畫面中雖然沒有雕刻出經中所描述的「地裂」而使逆子沈入地下的情形,但不為其雕刻頭光,就昭示其卑劣的地位(圖33)。

畫面內容據《雜寶藏經》卷9(109)說:昔有一婦女,端正殊妙,出家修道。時人問:

「何故出家?」女人答言:

「但以小來,厭惡淫欲,今故出家。我在家時,兒遂長大,如似病者。問兒病由,而語母言:『我欲得母,以私情欲。以不得故,是以病耳。』母即語言:『自古以來,何有此事?』復自念言:『今寧違理,以存兒命。』即便喚兒,欲從兒意。兒將上床,地即劈裂,

p. 372

我子實時生身陷入。我即驚怖,以手挽兒,捉得兒髮。感切是事,是故出家。」[41]

這是一個鞭笞世間「亂倫」的因緣故事。亂倫是大逆不道,且涉淫欲,佛教的態度可想而知。與此同時,故事中母親在母子間「亂倫」之非禮和保全兒子性命的天倫感情之間作出的選擇,「猶有人性的星星點點光彩」,但「亂倫」則天理不容,兒子沈入地下,母親則留在人間懺悔其罪過。

(九)佛在菩提樹下魔王波旬欲來惱佛緣

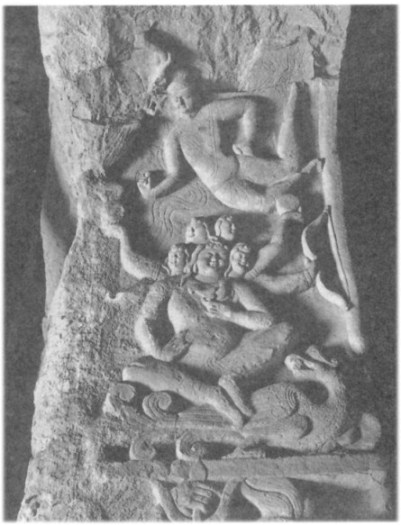

該畫面是在一個圓拱形龕中,正中佛像雙手置前(左手撫在盤起的右腳上,右手置小腿上,不施印勢),作結跏趺坐,背後身光火焰冉冉(後代彩繪)。龕外群魔亂舞,手執各種武器(有弓箭、錘、斧、戟等)向佛的方向進攻。龕外的西邊中層雕刻作相互竊語的三個女性,下層雕刻三個侍立的女性。這些形象代表了魔王波旬的所謂「八十億眾」。佛座下部兩個魔兵蜷曲倒地,一匍伏、一仰身,旁邊站在山巒中人物手握長形物指向顛倒之魔,表現了地神為佛作證,魔王及眾軍眾不能動搖「澡瓶」而 「顛倒自墮,破壞星散」的情景(圖34)。

根據《雜寶藏經》卷7(81)中說: 昔如來在菩提樹下,惡魔波旬,將八十億眾,欲來壞佛。至如來所,而作是言:瞿曇,急可起去,若不去者,我捉汝腳,擲著海外。」佛言:「我觀世間,無能擲我著海外者。汝於前世,(略)故生六天,為大魔王。(略)魔言:汝自道言,誰為證知?佛以手指地言:此地證我。作是語時,一切大地,六種震動。地神即從金剛際出,合掌白佛言:我為作證。世尊所說,真實不虛。爾時波旬,及八十億眾,不能令動。魔王軍眾,顛倒自墮,破壞星散。諸比丘言:波旬長夜,惱亂如來,而不得勝。[42]

(十)大光明王始發道心緣品

在筒瓦式屋頂屋形(屋檐左端未表現出來)龕覆蓋的畫面中,中央坐佛像西側早已風化殆盡(後世有人物彩畫),坐佛像東側雕刻大光明王騎著已教馴為「良」象的情形,一隻行進中的白象(色彩為後世所施)裝飾得漂亮華麗,象鞍上攬披帛的「大光明王」雙手合十,端坐於須彌座上,白象頭頂上坐著一個也是雙手合十的人物,

p. 373

這是訓象師散闍,白象前方可見雙手合十面對中央的側向坐佛像。

該畫面故事情節出自北魏時慧覺等人譯撰的《賢愚經》卷3(21),經文很長,約有二千多字,主要內容是:過去久遠,有一大王,名大光明,其邊境有一國王,遊獵大山,得二象子,遣人往送大光明王,王命象師散闍,調教此象。一天,大光明王(釋迦的前世)乘上經過調教的象。該象見有群象在蓮華池中食蓮華根,遂大發狂性。

象的突然發狂令大光明王再也不希望得到它了,訓象師散闍 「作七鐵丸,燒令極赤」,並令象 「吞此鐵丸」,但這樣也無法使象的心靈馴服,散闍道出 「我唯能調象身,不能調心」,並說 「有佛世尊,既能調身,亦能調心」。(略)佛告諸比丘: 「欲知爾時白象吞丸者,難陀是也。時象師者,舍利弗也。光明王者,我身是也。我於爾時,見是象調順故,始發道心,求於佛道。」[43](圖35)

這個故事「以訓象為喻,說明個體的肉身容易馴服,而心靈卻不易馴服的道理」。故事除通篇演繹這一道理外,以釋迦牟尼前世之事,述其成佛道路的坎坷和為達佛道「而終不捨於菩提之心」的堅強信心,其情節主題「呈顯了佛法的至上無邊」。

(十一)睒道士本生

這一本生故事出自於三國時期(220-265),吳.康僧會譯出的《六度集經》卷5。[44]經文長約一千五百字,其主要內容是:往昔有菩薩,厥名曰睒,隱居修行,奉佛孝親,卻不幸誤中了國王的毒箭。當時,父母年邁失明,生活全靠睒來維繫,而自己又生命垂危,正所謂一箭殺三道人,但睒並不惡毒相報,而是堅持道行,忍受住命運的不公。睒的父母呼天愴地,似更符合常人心態,終於感動上天,使睒恢復如初。國王因此推行佛法,天下大治。故事中,父母親對兒子的深愛痛惜,給人留下了深刻地印象。初聞死訊時,詢問死因又驚又怕的神情、口吻畢現。

在這一佛經故事以連環畫的形式表現第9窟前室的下層,高度正好與觀者的視線相宜。

p. 374

由於橫排畫面位於石窟壁面較低的位置,這些浮雕風化比較嚴重,北壁東側和東壁完全風化,現只保存西壁三幅和北壁西側三幅,東側一幅,共七幅畫面。

這七幅畫面分別是:①前室西壁下層南側睒子孝敬父母敘錄圖。②前室西壁下層睒子與父母入山修道圖。③前室西壁睒子在山中與獸為群圖。④前室北壁下層迦夷國王狩獵,睒子被誤射殺圖。⑤前室北壁下層睒子父母聞子死呼天搶地圖。⑥前室北壁迦夷國王在睒子父母前懺悔圖。⑦前室北壁東側迦夷國王引睒子父母至兒身邊圖。茲將畫面清晰可辨的第②④⑤⑥圖簡述於下:

第②圖是西壁三幅畫面中間的一幅。此圖分為兩個部分,第一部分位於畫面的左側,一個披帛飛舞、下肢苗條秀麗的人物,雙手臂肩各挎抱一位雙手合十的較小人物,非常明顯,這是睒子左右雙手挎抱著父母親的造型。畫面右側是兩個雕刻頂呈穹窿結茅草狀、上圓下方的草廬,草廬中各有一位人物坐在其中,草廬上下雕刻山巒。顯然,這是睒子父母坐於兒子為其修建在山澤中的草廬裡的情景。這幅圖畫表現了睒子為修道行,將雙親移至山澤的情形,即經中所謂 「將其二親,處於山澤」,並 「以草茅為廬,蓬蒿為席。」(圖36)

第④圖畫面的左上側則可見到山林中騎馬狩獵的人物形象,其中處於最前列(左側)位置的一位,正對著右下方的人物頭像張弓射箭,這是表現國王及其侍從前來狩獵,國王誤射睒子的情景。即經中所謂 「二親時渴,睒行汲水。迦夷國王,入山田獵,彎弓發矢,射山麋鹿,誤中睒胸」。(圖37)

第⑤⑥圖是緊鄰的,同在一個畫面中,⑤圖在右,畫中佔據較小的面積,雕刻了睒子父母在山澤中於兩間草茅廬舍中雙手上揚、悲痛欲絕的場景。當睒子父母得知兒子被射殺時,精神受到極大的震動,於是驚怛而曰: 「吾子何罪,而殺之乎?子操仁惻,蹈地常恐地痛,其有何罪,而王殺之?」(圖38)

⑥圖在⑤圖的左半邊,畫面右側是國王及其侍從,左側是他們的坐騎,其中一位侍從手臂中挽著兩匹馬的繮繩。這時,迦夷國王深知自己在無意中犯下了不可饒恕的錯誤,面對睒子雙親低頭作揖懺悔: 「吾睹兩道士,以慈待子,吾心切悼,甚痛無量。道士子睒者,吾射殺之。」 「吾為不仁,殘夭物命,又殺至孝。」

除第9窟前外,以連環畫形式表現的「睒道士本生」畫面還出現在開鑿時間比第9窟稍晚的第1窟的壁面上。此窟四壁下層風化非常嚴重,只在東壁北側尚存兩幅可以辨認的連環畫佛教故事,第一幅右側為瓦頂宮殿建築,左側具有頭光和披帛的國王由侍從撐傘蓋,正騎馬自宮殿出來,欲「入山田獵」。這幅畫圖所表現的情節在第9窟中不曾見到。另一幅為「睒子被迦夷國王射殺」,

p. 375

圖形與上述第9窟的相同,畫面方位正好相反。遺憾的是,除此二幅外,其餘畫面早已風化殆盡,若按此二幅的橫向延長尺寸計算,第1窟東西兩壁至少可以容納12幅以上的畫面,與第9窟的數量相當。

在雲岡第9、10雙窟中,主要是根據《雜寶藏經》內容雕刻了大量因緣和本生故事畫面。這就說明,在盛行大乘佛教的北魏時期,並沒有放棄以因緣、本生故事傳佈佛教思想的方式,而是由社會宗教活動中的最高領導人物予以實踐的。例如:曇曜在平城一邊譯經一邊開窟,親自或由其他人將譯出的佛經內容表現於石窟壁面之中。我們可以看出,作為雲岡第二期石窟中雕刻代表作品,其畫面設計和構圖形式,為了突出宣傳不同的佛經內容,特點各異。

例如:「天女供養因緣」圖有幾個特點:1、以坐佛像為中心,兩側的供養者左二右三,是雲岡石窟單元佛龕雕刻中少見的不對稱安排,這是畫面設計上的新做法。2、主佛像兩側配置若干立像,也是雲岡石窟中的特例。3、此畫面以五個天女供養佛說明了《雜寶藏經》中若干形式不同、內容一致的天女供養篇章,同樣是石窟因緣故事雕刻中少有的構圖特例。

又如: 「尼乾子投火聚為佛所度緣」,該圖雖然與 「鬼子母失子緣」和 「八天次第問法緣」同在南壁,但其畫面並未拐彎擴展到西壁,形成與上述兩幅因緣故事畫面在壁面表現形式上的不同結構。這幅畫面將《雜寶藏經》中所錄 「尼乾子投火聚為佛所度緣」的前半部分內容,表現得頗為全面。為了突出佛要普度尼乾子的中心思想,有意省略了這則經文的下半部份,佛為拯救在海上遇難的五百貪財的尼乾子賈客,可能是不便於用雕刻的語言來表現經文內容,故未刻出畫面。在雲岡石窟諸佛教故事的表現中,一幅畫面往往只是「定格」於故事情節中的一個主要環節,而這幅 「尼乾子投火聚為佛所度緣」,則通過不同人物的形態、位置,表現了一個故事過程,體現了雲岡石窟不多見的設計思想。

再如: 「八天次第問法緣」,它的位置正好在 「鬼子母失子緣」畫面的上部,兩者的美術畫面設計完全一致,即整體畫面分佈於兩個相鄰而呈直角的壁面上。只是 「鬼子母失子緣」畫面以中國傳統筒瓦式屋頂建築為裝飾,而 「八天次第問法緣」畫面是以印度式傳統盝頂形龕式為裝飾。就第9窟的 「八天次第問法緣」的畫面而言,與雲岡石窟中其他供養者簇擁佛像的畫面相比,它至少有以下特點:1、所有供養天人雖位於佛像兩側,但他們與釋迦同處於一個盝形帷幕龕中;2、排列於佛像兩側的供養天人,塑造為完全一致的形象,並在位置安排上以均勻佈局,表示了他們在佛教中的地位相等;3、佛像兩側各塑造八尊供養天形象,與「八天」相吻合,但兩側相加為十六位供養天人。

p. 376

「鬼子母失子緣」雲岡石窟表現的畫面只有一幅,整幅畫面雖然同在一個層面中(第二層),但右側部分位於南壁,而左側部分則位於西壁,上部由橫向內角的筒瓦式屋頂建築形式雕刻裝飾,形成一個向內拐彎的浮雕畫面,與其上面的 「八天次第問法緣」設計一致。但前者的主像是露出3/4的面部向左邊,後面的主像呈正面;兩幅圖中的其餘形象,基本上是左右對稱排列,3/4的面部側向主像,與前文第一部份所述犍陀羅的構圖模式相同。

「提婆達多欲毀傷佛緣」和 「魔王波旬欲來惱佛緣」,兩圖的結構模式非常相似,即在坐佛像的兩側配置若干呈對稱(或否)的形象是雲岡第二期龕式佈局非常普遍的形式。這裏,前者配置的是供養者,卻將一個五體投地的形象置於佛座下側;後者配置的是手持各種兵器的鬼怪,在佛座的下方是兩個匍伏和仰翻的魔兵;兩幅畫面都因此而呈現動感,顯得異常活潑而引人注意。

最後,筆者此處要特別論述「睒道士本生」圖的結構形式。在雲岡石窟眾多因緣本生故事中,很少有以連環畫形式表現的浮雕畫面,而「睒道士本生」不僅以連環畫形式出現,並且於兩個洞窟中都雕刻在人們十分方便觀看的位置上(畫面高度與成人高度相當),這種特別的安排重點在於強調「孝敬父母」從而「得以好報」的觀點,宣傳這種思想,不僅在佛教,而且在所有社會領域都具有普遍的教育含義。

「睒道士本生」故事畫,在犍陀羅藝術中就有浮雕作品的出現,且是「多幅畫的排列方式」,[45]在這一點上講,雲岡石窟無疑是純粹的繼承者,同時這種繼承又是中國傳統文化的選擇,因而在畫面的間隔處或畫面中,都出現了長短不同、寬窄相異的榜題式浮雕塊,用來雕刻或塗寫與畫面內容相一致的說明文字,儘管因岩石表面風化剝蝕,我們今天已不能看到這些文字的蹤影,但從中國傳統繪畫中常常出現的同樣形式看,它的用途就顯而易見了。

第9、10雙窟中表現的因緣和本生故事畫面為雲岡石窟中的代表作品,與本文第一部份論述的構圖模式比較研究,相同的是,無論是浮雕畫面,或是佛像龕畫面,都是將釋迦或佛像置於畫面的中央部位;犍陀羅的或呈正面,或左右側露出3/4的面部,後者的主像基本上都是呈正面(雲岡石窟中

「鬼子母失子緣」主像姿態是一個例外);兩者中的主像兩側的配直形象多呈對稱排列,都露3/4的面部朝向畫面中央主像。兩者的畫面多呈方形並加了邊框。犍陀羅的畫面,頂部基本上是印度式的盝頂形,左右兩端加哥林特柱子;而雲岡第二期石窟的畫面中,

p. 377

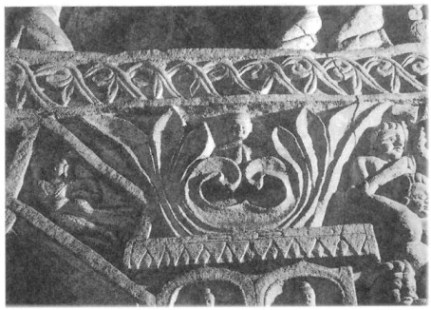

畫面或龕的頂部(主要在第9、10窟中)絕大部份為中國式的屋脊兩端有鴟尾的筒瓦式屋頂建築。但是,第二期石窟中的很多形象造型,例如第7、8窟中主佛形象、佛龕裝飾;第9、10窟中鬼子母夫婦造型,「睒道士本生」的人物形象,以及雲岡第11、13窟中大量的盝頂形菩薩龕都不是能在中土、或涼州以及西域地區尋覓到範本的,其源流也正是本文第三部份所要研究的內容之一。

四、雲岡石窟第一、二期佛教形象造型風格源流初探

關於雲岡石窟第一期的造型風格和特徵,以前的研究認為:第一期和平初年至和平六年(460-465)開鑿的編號第16~20窟,五所石窟的主佛像,形象似為北魏的五個帝王。這一期的佛像:「面向方圓,兩肩齊亭,深目高鼻。上身內著僧祇支,外著袒右肩或通肩大衣。」「菩薩袒上身或斜披絡腋,高寶冠,胸前戴項圈或短珞,臂戴釧,下著羊腸大裙」;服飾「亦有一些較為高凸的衣紋,似是厚重的毛質衣料。這些,反映了犍陀羅和中亞牧區服裝的特點」。[46]

筆者認為:雲岡第一期石窟中佛、菩薩、侍者等像,其形象造型還應深探其源流。雲岡第18窟東壁大立佛,其頭部造型與第20號窟大坐佛的相似,身著圓領通肩袈裟,質地顯得厚重,身軀輪廓,雙腿線條表現得較為突出;其右手舉於胸部略低於肩,掌心向外,食指曲扣大姆指,[47]左臂自然下垂以手捏住袈裟一角;袈裟的褶紋,雙肩上的呈平行線條下垂,胸腹部的呈平行的V字形;袈裟的右裾從右小臂上垂下在雙小腿部形成「L」字形,這種造型,學者們以前稱之為「涼州瑞像」(圖39)。[48]

與這個大立佛造型相似的是,第20窟東壁的站佛;第19窟南壁西側的立佛(釋迦),只是其左手以掌撫在一胡跪童子的頭上(羅睺羅因緣),其他造型和袈裟的衣紋一如第18窟東壁大立佛的。

p. 378

第18窟南壁中部西側「阿輸迦(阿育王)施土緣」中的立佛,其雕刻時代似應屬第一期工程,但其頭部造型,眉眼、嘴角未顯露出如第20窟的威嚴、剛毅神態;身著袒右肩式袈裟,顯露出雙腿輪廓;肩上搭覆膊,左手上舉捏住袈裟下裾,右臂自然下垂手掌中托一缽。炳靈寺第169號窟中第9號、第7號泥塑立佛像,學者們定名為「涼州模式」。該窟中第6龕坐佛左邊的岩壁上有西秦「建弘元年歲在玄枵三月廿四日造」,所以該窟中的造像基本上就成為「涼州模式」的標型。「建弘元年」為西元420年。但是該窟中的泥塑立佛像,身材修長,肩寬腰細,袈裟質地顯得輕薄,風格上完全相似笈多馬土臘時期(西元四~七世紀中期)的立佛像(圖40)。例如,馬土臘博物館現存的高溫德那卡(Govindnagar)出土的幾尊西元第五世紀的立佛雕像(圖41)。[49]上述雲岡第18窟、20窟中的立佛像,造型明顯不同於炳靈寺第169窟中的立佛像,而與貴霜後期(西元第三世紀)受犍陀羅藝術影響的馬土臘初期的立佛像相似。例如在高溫德那卡出土的兩尊立佛雕像(一尊有頭,一尊頭佚),身材厚實粗短,袈裟質地較為厚重,均為圓領通肩式;右手施無畏印,左手自然地捏住袈裟左裾一角(圖42)。[50]貴霜時期這類造型的立佛像似乎才應是「涼州瑞像」的範本。

以上從圖像學方面,將雲岡第一期的立佛像、炳靈寺的泥塑立佛像、貴霜後期(西元二~三世紀)犍式馬土臘初期立佛雕像、笈多馬土臘立佛雕像造型,作了比對研究。筆者認為:雲岡第一期立佛像造型應是源自貴霜後期馬土臘的雕刻風格。炳靈寺第169窟中的泥塑立佛造型與笈多馬土臘(西元四~七世紀中期)的極其相似,其製作時代應是北魏和平至太和十七年間(460-493),孝文帝改制之前。

此處,筆者認為有必要讓讀者簡單地認識中國佛教石窟中「涼州模式」的來源。

p. 379

中國大陸學者論證的「涼州模式」開龕窟、造像,源於龜茲、于闐,或中亞。其實,真正的模式應溯源於犍陀羅,即貴霜後期(西元二~四世紀)的造像風格影響。筆者根據研究有關犍陀羅地區、馬土臘地區佛教雕刻藝術的海外出版物,以及參觀過的柏林印度美術博物館中的有關藏品;還有研讀《高僧傳》中記載很多如曇無讖(《高僧傳》卷2),這樣的高僧,到當時的西秦(385-431),北涼(397-439)去弘揚佛教,並促使當地的統治者出具大批人力、財物開窟造像,初步認為:這些僧人大多是來自罽賓,漢、魏晉時代西來入中土的名僧,內中許多人的籍貫是罽賓地方,東晉法顯西行求法以前來中土的印度有名姓可考的僧人有二十五人,內中罽賓、迦濕彌羅出身的即有十人,當時這裏是屬於犍陀羅地區,大乘佛教極為流行;他們來到中土傳法,翻譯經典,鑿龕造像,都應是與犍陀羅佛教內容有密切關係。所以,十六國時期,現今河西走廊上,石窟中被學者們斷定為西秦、北涼、西涼時代的並命名為「涼州模式」的佛教造像,[51]其源流應是出自犍陀羅。(參見插圖2)

雲岡第二期第7、8號窟中,呈結跏趺坐姿(只有右腳的足掌上翻)的佛像,身著袒右肩式袈裟,右肩有覆膊,右肘籠在袈裟內,右手臂舉於略與肩齊作施無畏印勢,左手大都握袈裟下裾一角,或施印勢(或有的掌中握有器物)(圖43)。炳靈寺第169窟中第6龕有「建弘元年」(西元420年)施禪定印的坐佛,其形象造型和服飾特徵,顯然不是雲岡這種造型坐佛的範本,此處也再沒有比雲岡早而又類似的佛像,敦煌同時代的窟中也沒有這種造型的佛像。所以,還是應該到佛像的原生地犍陀羅、馬土臘去溯源。

印度學者研究認為:在西元一至二世紀初貴霜時期,犍陀羅地區的佛像造型確實對馬土臘的初期造像曾有重大影響。下面茲舉三種大多有紀年的坐姿佛像述議。

新德里國立博物館的一尊坐佛像,基座上梵文題刻紀年「32年」,相當於西元110年。佛像右手施無畏印,左手握拳置於膝上,其左右協侍分別為蓮華手和手執金剛杵的金剛手。這兩個新的護衛取代了較早期印度人種形象的侍者。佛陀趺坐的寶座正面還雕刻了菩提樹崇拜圖形。在馬土臘具有犍陀羅風格的這一標型佛像是在印度東北部阿喜制多羅(Ahicchattrā)出土的(圖44)。[52]

p. 380

根據外型研究,這個雕刻所表現的風格具有重大意義的是:它有可能是馬土臘最早銘記有造像紀年、並反映出受了犍陀羅造像風格影響的佛像,佛像和其風格正好是處於古印度兩個藝術流派,即犍式和馬式造像藝術交彙融合的開端時期。值得注意的是金剛手這個形象,它以塞種人(Scythian,即大月氏人)為模特,身著北方(大夏或犍陀羅)服飾,頭戴板平交叉有花紋的頭巾,身上所著的應系手工縫紉的短衣短褲,在樣式上,都與印度本土的有異。而且佛像左肩上厚厚的衣飾皺褶也應是源於犍陀羅的習俗和雕刻風格。這是第一種。

在馬土臘出土的與上述「32年」佛像時代相當的佛像,都可以審視出受了犍氏佛像造型藝術的影響。馬土臘博物館中一尊梵文紀年題刻為「51年」(相當於西元129年)的佛像,頭上有肉髻,髮型是刻成微凸於頭頂上的小圓圈。佛的臉型表明這是一個典型的印度本土人種形象;其右手舉於肩齊施無畏印,右手握住袈裟前部左下裾;身上所著佛袍皺褶,在胸腹和結跏的雙腿部,分別形成平行的V字和圓弧階梯狀線條(圖45)。[53]

與「51年」(西元129年)模式或完全相同的佛像有:(1)右手施無畏印的坐佛,右手掌呈蹼形,佛袈裟衣紋呈百褶線條形,時代為西元第二世紀,出土於高溫德那卡(Govindnagar)(圖46)。(2)右手施無畏印的無頭佛像,協侍為蓮華手和金剛手,佛的袈裟衣紋皺褶與「51年」的完全相同,時代為西元二世紀前期,出土於賈馬爾普爾(Jamalpur)(圖47)。(3)一缺面部、一缺頭部的坐佛,都以右手施無畏印,左手握住袈裟左下裾;基座上銘刻的梵文紀年相當於西元161年,都出土於喬賞彌(Kauśāmbi)(圖48)。[54]以上是第二種。

出土於印度東北舍婆提(Śrāvastī)的一尊佛像,有題刻紀年「36年」,相當於西元136年,正是犍陀羅佛教雕刻藝術處於發展的階段;但它卻不太具備犍式的特徵。這尊佛像作半結跏趺坐姿,右足掌外翻上露;其頭上有微曲的鬈髮,表示其為印度本土人種,身著圓領通肩有百褶紋的袈裟,雙手施禪定印;其寶座左右端各雕刻一頭獅子(圖49),[55]迄今所出土的印度貴霜時期施禪定印的坐佛,

p. 381

基本上都是這種造型,身著質地較為厚重的圓領通肩袈裟,衣紋或為平行的V字形,或為百褶式。[56]這是第三種。

根據比對以上三種時代,為西元一~二世紀出土於馬土臘或其周圍地區的雕刻坐佛像,我們可以看出第二種有著共同的模式:佛像身上所著的袈裟,質地厚重,衣紋皺褶呈平行的階梯式V字和大圓弧形,或呈百褶形線條;佛像右手大致舉於右肩相齊施無畏印,左手握住袈裟下裾,右衣領襟甩搭在左小臂上,左右手的姿勢形成一個鮮明引人注目的「U」字形字母。這是犍式佛像藝術造型對馬式初期佛像造型產生重大影響而形成的基本定式。

上舉三種貴霜後期受犍陀羅藝術風格影響的馬土臘初期坐佛像,雲岡第7、8窟中的與第二種造型的坐佛像最為相似,略有差別的是,前者左、右手上舉的高度基本一致,而雲岡的左手位置要低一些。這是「雲岡模式」的坐佛像(圖50)。

第7、8雙窟,不僅是雲岡第二期工程中開鑿最早的,而且還以其構思巧妙,內容豐富,富於變化的裝飾特色而令人矚目。造像題材的組合,以後室正壁上下龕為中心,主像都是三世佛(即過去燃燈佛、現在如來佛、未來彌勒佛)。第7窟正壁下龕主像是釋迦、多寶並坐說法像。兩窟後室東西兩壁上排列四層佛龕,每層兩龕,造像題材有降魔成道、降服火龍、四天王奉缽、梵天勸請說法(參考插圖3)、收服大迦葉等佛傳故事,以及佛裝交腳彌勒(圖51)。佛龕的形制有圓拱形和盝頂帷幕形兩種,龕楣上下大多裝飾希臘愛奧尼亞(Ionic)和哥林特式的柱頭(圖52),龕額和左右兩邊雕刻頭有翻捲髮的印度式飛天。龕內佛像(呈交腳姿)的寶座為束腰獅子座形,這種佛座最早是出現在貴霜時期的佛像雕刻中。龕外兩側雕刻四層直簷方塔(以第7窟中居多),塔頂刻印度式覆缽和山花焦葉。第7、8窟中的盝頂形佛龕,是雲岡第二期工程中最早的,以後大量出現在第11、13窟的東西兩壁上(主像為交腳彌勒)。此外,第8窟窟門甬道左右壁上,雕刻騎牛的摩醯首羅天和乘金翅鳥(朱雀?)的鳩摩羅天(圖53、圖54),完全是原汁原味的印度造型風格。我們可以認為,第7、8窟的佛像龕各種形象造型和雕刻技藝,基本上是繼承了犍陀羅的佛教雕刻藝術風格,稍後略晚的第9、10雙窟中,方才融合了中土的雕刻藝術。

p. 382

雲岡第9、10雙窟後室因緣故事畫面中的主佛像,以及供養天人像,其形象造型,與第7、8窟中的極為相似;而前者畫面頂部多為屋脊有鴟尾的筒瓦式屋頂,有的畫面上都裝飾盝形頂,或裝飾一排蓮瓣。尤可值得注意的是 「鬼子母失子緣」和「睒道士本生」中的形象造型。我們看到,前者中鬼子母夫婦形象的主要特徵(身材相貌)已經中土化了,但其頭髮仍然雕刻為類似螺髮的西方形式。顯然,藝術家試圖以此來證實他們的故鄉不在中土而在印度。後者中,內容是宣講佛教的孝道思想,那麼人物形象造型應是中土的。然而在「睒子入山與父母修道」圖中,畫面右邊六個形象,腦後披有長髮,身著窄袖齊膝的袍服,在腰部束帶,其造型和服飾,與本文前面第一部分(二)所述出自犍陀羅西克裏(Sikri)「燃燈佛授記」圖中賣花的大夏人,完全相似。第9窟前室北壁仿木建築左右側的金剛手護衛,其形象造型和服飾,表明其原型也應是出自犍陀羅。

雲岡第二期石窟,例如第12號窟前室東壁中層四柱式筒瓦式屋頂下三龕中的菩薩,其頭部造型是髮上攏、戴花蔓式的寶冠,正面為一大朵壓扁的蓮華,正中裝飾,有的是呈坐姿的小佛像,有的是一顆寶珠,雲岡本時期這種頭部造型的菩薩比較普遍。這種造型模式不見於炳靈寺第169號窟,也幾乎不見於麥積山北魏時期的菩薩。其實,它們的原形還是來自於犍式馬土臘的菩薩像。茲舉例述議如下:

在印度國立博物館收藏有貴霜時期的一尊菩薩像,被雕刻成處於禪定姿態,頭上戴有頭巾的菩薩形象,面容年輕溫柔,所戴的頭巾(或稱為花蔓)正面裝飾有呈凹槽壓扁的蓮華(圖55)。馬土臘博物館保存的一尊貴霜時期的菩薩雕像,面容俊美,雙眉間有突出的白毫,頭戴精緻雕刻裝飾有壓扁狀大、小蓮華的華蔓。在馬土臘出土的一個蓮華手菩薩的頭上,壓扁的蓮華正中雕刻一尊呈禪定的阿彌陀佛,這尊菩薩的製作時期為貴霜時代(圖56)。[57]因此,我們應該認識到,在現存的印度早期佛教雕刻中,即貴霜時代犍式或犍式馬土臘菩薩的頭巾,以及各種佛說法圖中信徒的頭巾上,這種呈壓扁狀的蓮華裝飾圖案是最流行的,這也是那時貴霜王朝貴族階層所喜好的「時尚」。

第12號窟前室東壁中層三龕菩薩的組合也是獨特的又一「雲岡模式」,

p. 383

在交腳菩薩兩邊配置造型姿態呈對稱的思惟菩薩(圖57)。在雲岡石窟至少有五十多處是把對稱的思惟菩薩作為交腳菩薩兩側的固定形象,而交腳菩薩大多都是坐在主裝飾為盝頂形的龕中,這種龕楣呈「凡」字形的盝頂形龕(圖58),其樣式就是源自犍陀羅片岩雕刻中所表現的建築形式(圖59)。

除了上述的佛、菩薩造型與犍陀羅和與犍式馬土臘造型有著密切的淵源關係,雲岡第二期石窟中的一些形象造型,例如第12號窟前室西壁下層南側佛本行故事中的「降伏火龍」故事圖,在龕的左邊,那些背負水罐、雙手抱執水罐,裸上身、著短褲、雙腳赤裸,瘦骨嶙峋,面有山羊鬍鬚的形象,就是印度本土的人物寫實(圖60);第6號窟中心柱上的那些夜叉形象,長髮梳向腦後,雙眼略向鬢角邊上挑,或面有鬈須,這些形象(圖61),即是當時大夏大月支人種的真實寫照(圖62)。[58]但是,這些形象卻幾乎並不見於中國其他石窟,它們的造型特徵形成了聞名於後世的「雲岡模式」雕刻藝術風格。

五、結語

本文在「前言」中曾說明,筆者兩次獲得雲岡第一、二期洞窟中有關佛傳(本行)故事的題材,可辨的約三十餘種,九十餘幅,有關釋迦牟尼(前生)的因緣本生題材,約有十七種,合計四十種左右,通過第一、二章節的論述,有十一種雕刻題材畫面和內容可在犍陀羅(包括貴霜馬土臘)佛教雕刻中尋覓到範本,佔1/4;第三章節探討了雲岡第一、二期佛像形象造型、服飾、寶冠的形式,供養人物及其他形象的造型、佛龕建築、裝飾等,基本上都是承傳犍陀羅佛教藝術的特徵和風格。所有這些,並不是偶然出現的,都與雲岡石窟的發起開鑿和設計者高僧曇曜有著極為密切的關係。

曇曜,《魏書》卷114〈釋老志〉中有記載,《高僧傳》卻無傳,衹是在〈釋玄高傳〉中末尾簡單說: 「河西國沮渠牧犍時,有沙門曇曜亦以禪業見稱」。牧犍永(承)和七年(439),北魏太武帝滅掉北涼,俘掠涼州僧人三千人,曇曜方才隨之遷徙到魏都平城。據〈曇無讖傳〉載,先是沮渠蒙遜義和三年(433),北魏向北涼索要曇無讖,蒙遜不交出並遣人暗殺了他。那麼,兩曇都曾共事於北涼,曇曜卻因禍得福。北魏文成帝復興佛教後,他才在武周塞開窟譯經、造像,若是他沒有曾在到達北涼之前時就打下深研犍陀羅佛教思想和藝術的良好基礎,能在北魏成就一番弘揚佛法的輝煌事業嗎?

p. 384

此處,筆者要再次強調前文曾述及的曇無讖等高僧把犍陀羅佛教思想和開窟造像模式傳入北涼的史實。其重要性在於使我們能夠理解,為何北涼和北魏都能如此齊整承傳了犍陀羅佛教雕刻藝術。然而遺憾的是,國內有的學者並未認識到,他們論證的「涼州模式」的開窟造像,其造型藝術就是犍陀羅模式,而其鑿窟造像法,在東傳的過程中,也有傳入于闐和龜茲的現象,這就難怪會引人要到此處來尋根。

另一個值得我們深思和重視的史實是,西元十九世紀至二十世紀初,西方和印度學者在阿富汗、巴基斯坦、印度展開了若干次考古發掘,各自依據所掌握的材料,對犍陀羅和馬土臘佛教造像藝術的起源、流傳、相互的關係,進行了激烈論爭和深刻研究,出版了大量科研成果。日本學者,起步已是很晚,卻也成績斐然。中國學者,由於歷史原因,未能參與實地考察發掘,可以說難有發言權,資料方面的嚴重匱乏已成為學術發展的障礙。換言之,如果不精研國外學者論著印度佛教美術的原作去認識犍陀羅、馬土臘(包括薩拉那特)佛像的興起範圍、模式及傳播路線,便不能認識傳統絲綢之路上的佛像,例如北涼、北魏的發展,至於要對不同時代的佛教雕刻作解釋則更有其侷限性。

筆者深知自己才學疏淺,拙作若能拋磚引玉,則於願足矣!

筆者最後還要說明的是,2005年4月和8月初,我兩次在雲岡石窟參觀學習期間,受到雲岡石窟文物研究所的熱情接待,並給予了極大的方便,本文提供的雲岡的關鍵圖片資料,就是這兩次直接拍攝獲得的,特在此致以衷心感謝!

西元2005年12月18日第三次修訂,西元2006年4月29日第四次修訂,

於成都百花潭

p. 385

插圖1 南齊永明元年(483)造像碑拼對原位置圖:1.左側面 2.正面 3.右側面 4.背面 |

插圖3 雲岡第7、8窟中愛奧尼亞、哥林特式柱頭 |

p. 386

插圖2 甘肅張掖金塔寺東窟中心柱西面全圖(注意:下層坐佛左右側的站菩薩,為 |

p. 387

圖1 第12號窟前室南側上層 |  圖2 阿輸迦(阿育)王施土因緣 |

圖3 第10號窟前室東壁中下層 |  圖4 善慧仙人(儒童)授記圖 |

p. 388

圖5 第6號窟中心柱西面南側 |  圖6 摩耶夫人樹下誕生太子 |

圖7 第6號窟中心柱西面北側 |  圖8 佛陀誕生 出自貴霜時代馬土臘 |

p. 389

圖9 第6號窟中心柱北面西側 |  圖10 摩耶夫人樹下誕生太子後返城圖 |

圖11 阿私陀仙人占相 |  圖12 第6號窟後室南壁下層東側 |

p. 390

圖13 窣堵波式片岩雕刻:上為耶輸陀羅 |  圖14 太子騎馬逾城 |

圖15 第12號窟前室南壁上層(內) |  圖16 佛陀苦修證正道 |

p. 391

圖17 釋迦苦修像 甘肅炳靈寺第169號窟 |  圖18 第8號窟後室東壁第二層南側 |

圖19 釋迦牟尼成正道降伏魔軍(釋迦右 |  圖20 第12號窟前北壁明窗東側 |

p. 392

圖21 釋迦牟尼初轉法輪 |  圖22 釋迦牟尼初轉法輪 |

圖23 釋迦從忉利天宮下降 |  圖24 甘肅天水麥積山第133號中第10號造 |

p. 393

圖25 第9號窟後室南壁東側上層 |  圖26 第9號窟後室南壁東側中層 |

圖27 第9號窟後室南壁西側上層 |  圖28 第9號窟後室南壁西側中層 |

p. 394

圖29 第9號窟後室西壁南側中層 |  圖30 第9號窟後室南壁西側下層 |

圖31 第9號窟後室西壁南側中、上層 |  圖32 第10號窟後室南壁東側中層 |

p. 395

圖33 第10號窟後室東壁南側中層 |  圖34 第10號窟後室南壁西側上、中層 |

圖35 第10號窟後室南壁西側下層 |  圖36 第9號窟前室西壁下 睒道士本生 |

p. 396

圖37 第9號窟前室北壁下層睒道士本生 |  圖38 第9號窟前北壁下層 睒道士本生 |

圖39 第18號窟東壁靠窟門口處大立佛 |  圖40 甘肅炳靈寺第169號窟第7號龕泥 |

p. 397

圖41 傑出的立佛雕像 西元五世紀 |  圖42 施無畏印的站佛 貴霜後期(西元 |

圖43 第7號窟後室南壁西側中層佛像龕 |  圖44 結跏趺坐的佛陀 協侍為金剛手和 |

p. 398

圖45 施無畏印的坐佛 帶斑點的紅砂石 |  圖46 施無畏印的坐佛 帶斑點的紅砂石 |

圖47 施無畏印的坐佛(缺頭部) |  圖48 施無畏印缺面部的坐佛 |

p. 399

圖49 施禪定印的坐佛 帶淺黃斑的紅砂石 |  圖50 第7窟後室西壁第二層北側坐佛龕 |

圖51 第7窟後室西壁北側第四(上) |  圖52 第8窟後室東壁南第二層佛龕 |

p. 400

圖53 第8窟後室窟門甬道西壁 |  圖54 第8窟後室窟門甬道東壁 |

圖55 戴著有凹槽大華蔓冠的菩薩 |  圖56 呈遊戲坐姿的菩薩 帶斑點的紅 |

p. 401

圖57 第12號窟前室東壁中層連三龕 |  圖58 第11號窟西壁南側中下層盝形龕 |

圖59 舍衛城大神變 出自羅裏央.唐蓋 |  圖60 第12號窟前室西壁下層南側 |

p. 402

圖61 第6號窟中心柱南面轉角下層 大夏人種形象的夜叉像(類似形象較多) |

圖62 身著印度-斯基泰服飾的大夏人武士 出自犍陀羅 |

p. 403

A Study of the the Artistic Styles in the Yungang Grottoes and their Subject Matter: Biographies of the Buddha, Jātaka Tales, and Nidāna Tales

Hu Wenhe

Researcher, Sichuan Academy of Social Sciences

Abstract

Regarding the subject matter and artistic styles of the Yungang Grottoes, past scholarship indicates that monks coming from India and Central Asia following the Northern Wei unification of China brought with them copybooks for painting and carving techniques which influenced local artisans. Likewise, the first stage (Phase I) of artistic features and styles in the Yungang Grottoes can be traced to Gandhāra. None of the Phase II carving techniques, especially the rendering of garment folds, however is Gandhāran. They are an innovation, based on a mixture of China’s own traditions and the adoption of foreign techniques, thus forming a unique style. Foreign scholarship on the art of the Yungang Grottoes claims that its carving techniques are purely those of Central Asia, i.e., Gandhāran. However, they are unable to provide actual examples for a comparative analysis of the subject matter, iconography, or artistic techniques for art in the Yungang Grottoes. The Kizil Grottoes, the Mogao Grottes at Dunhuang, and the Longyou Grottoes at Hexi were all constructed before the Yungang Grottoes, and yet there are instances of Buddha biographies, Nidānas and Jatakas being used as subject matter, just as in the Yungang Grottoes. Nevertheless, the artistic formats found in the former include frescoes, sculptures, painted sculptures, and niche sculptures. Thus a comparison with Yungang paintings and figure art might be difficult.

As foreign scholarship on Gandhāran and Mathuran Buddhist sculptural arts continues to be published, and as new exhibitions of paintings and artifacts are displayed, we are able to gain a clearer understanding, enabling us to compare the subject matter of Phases I and II, noting the extent to which they include Buddhabiographies, Nidānas, and Jātakas.

The present article contains three parts. In the first part, nine Phase I and II works are compared with Gandhāran sculpture. We find similarities in terms of imagery. In both, particular attention is paid to symmetry and balance. Most of the images in the Yungang Grottoes are uncomplicated, with prominent themes. The second part focuses on Caves 9 and 10, which contain nine relief images depicting Nidāna stories from the Za baozang jing 雜寶藏經 (Skt. Saṃyuktaratnapiṭaka sūtra), as well as a series of sculptures and painting depicting an episode from the Liu du ji jing 六度集經. These are representative works of the Phase II sculptures in the Yungang Grottoes, which depict stories from different Buddhist scriptures. These works, especially through different forms and placements of the figures involved, depict the course of events in the stories, showing rarely seen features of artistic design of Phase II. The third part of this paper analyzes twenty images depicting the life stories of the Buddha, Nidāna, or Jātaka stories in the Yungang Grottoes. It comes to the preliminary conclusion that the style and form in Phase I were not influenced by the “Liangzhou Mode” method of Buddhist sculpture. The Liangzhou Mode is found in sculptures the corridor in modern Hexi dating to the Sixteen Kingdoms period. Its origins are believed to be Gandhāran. Phase II of sculpture in Yungang inherited Buddhist art from Gandhāra and Mathura of the Kushan period (1st to 3rd centuries c.e.), and absorbed advanced carving techniques that entered China. One type of evidence for this can be found in the simultaneous appearance in both relief carvings and niche sculptures of Indian style domed ceiling and China’s traditional tubular tiled roof, in which the rafters are single layered, with densely spaced tiles.

關鍵詞:1.Yungang Grottoes 2.Phase I and II subject material 3.Jātaka and Nidāna Stories 4.Life stories of the Buddha 5.Gandhāran sculpture 6.Mathuran sculpture 7.Caves 9 and 10 8.Liangzhou Mode 9.Yungang Mode

(English abstract translated by Doreen Huang, edited by Eric Goodell)

[1] 據曹衍於金皇統七年(1147)所撰的《大金西京武州山重修大石窟寺碑》(一般簡稱為《金碑》。參看宿伯先生,《大金西京武州山重修大石窟寺碑》的發現與研究),載於《中國石窟寺研究》,頁89-113。文物出版社,1996年版。

[2] 雲岡第7窟後室北側由下而上第二層圓拱龕內,主像為結跏趺坐的佛像,其右側協侍為一婆羅門形象的老人,這應是表現「大迦葉皈依佛陀」的故事。因受制環境,未能拍到該龕圖片,不能與現存的犍陀羅同類作品比對研究,所以本次修訂稿刪去原稿這節文字。

[3] 參見李治國主編,《雲岡石窟》,圖版123和說明。人民中國出版社,1999年第2版。

[4] 參見《大正藏》冊4,頁35(17)〈阿輸迦施土品〉。

[5] 參見Lolita Nehru(尼赫魯):Origins of the Gandhâran Style(《犍陀羅風格的起源》),PL. 107。說明:The Offerng of Handful of Dust, from Gandhāra, British Museum. No. 1922.2-11.1, Oxford University Press. 1989. 以下所注只引出自該書的圖版號數和說明。

[6] 《雲岡石窟》,頁85,圖版71和說明。人民中國出版社,1999年第2版。

[7] 《大正藏》冊3,頁620、頁47(86)《儒童授決經》〔儒童梵志本生〕。

[8] Origins of the Gandhâran Style, PL. 78. Dīpaṇkara jātaka, from the Sikri stupa, Lahore. Museum.

[9] 參見李治國主編,《雲岡》,頁13圖版。文物出版社,2000年12月版。

[10] 《大正藏》冊3,頁620。

[11] Origins of the Gandhâran Style, PL. 110. The Birth, from Gandhāra.

[12] Origins of the Gandhâran Style, PL. 109. The Birth, from Rhode (near Sanghao).

[13] 參見昝凱,《雲岡石窟》,頁23圖版。

[14] 參見R.C. Sharma(夏爾瑪):Buddhist Art Mathura School(《馬土臘佛教藝術流派》),PL. 176. Slab depicting the sense of the First Bath of Buddha given by two Naga Kings-Nanda(龍王難陀)and Upananda(優波難陀), Published by V.S. Johrifor Wiley Eastern Limited, 1995.

[15] 關於梵文佛典中的「那伽」(Naga)漢譯為龍,而漢譯佛經中的「二龍浴太子」,在佛教藝術品中又變為「九龍浴太子」,參見拙文〈大足寶頂石刻「九龍浴太子圖淺析」〉,《世界宗教研究》,1984年第1期,頁78-80。

[16] 參見《大正藏》冊3,頁620。

[17] Origins of the Gandhâran Style, PL. 4. Dream of Maya, Interpretation of the sage Asita(阿私陀), Return from Lumbini(藍毗尼), Reading of the Horoscope, from Gandhāra.

[18] Origins of the Gandhâran Style, PL. 5. Life in the Palace, The Great Renunciation, the Great Depature, from Jamal-garhri.

[19] Origins of the Gandhâran Style, PL. 112. The Great Departure, from Loriyan Tangai.

[20] 昝凱,《雲岡石窟》,頁76頁圖版。山西人民出版社,1990年8月版。

[21] 《大正藏》冊3,頁620。

[22] Origins of the Gandhâran Style, PL. 167. Worshipping the Buddha, (Butkara I).

[23] Origins of the Gandhâran Style, PL. 85. The Attack of Mara, from Swat (Butkara I).

[24] 該圖版載〔德〕Palast der Gotter 1500 Jahre kunst aus Indien(《眾神殿:印度美術1500年》), PL. 25. Maras Angriff(魔軍嬈佛), Gandhāras. 3. Jh. n. chr(西元三世紀), Dietrich Reimer Verlag Berlin, 1991/92.

[25] 《雲岡石窟》,頁111圖版96和說明。人民中國出版社,1999年第2版。

[26] 《大正藏》冊3,頁620。

[27] 《雲岡石窟》,頁56圖版38和說明。人民中國出版社,1999年第2版。

[28] Origins of the Gandhâran Style, PL. 140. The First Sermon, Stone sculpture no. 118, from Taxila(Dharmarajika chapel L).

[29] Origins of the Gandhâran Style, PL. 105. The First Sermon, from Loriyan Tangni.

[30] Origins of the Gandhâran Style, PL. 14. The First Sermon, from Gandhāra.

[31] 參見天水麥積山石窟藝術研究所編,《中國石窟.天水麥積山》,圖版95第133窟,第10號造像碑(北魏)。文物出版社,1998年6月出版。

[32] 參見《文物》,頁68圖版。1992年第2期。

[33] 據《魏書.釋老志》中載:文成帝時,曇曜代已故的道人統師賢為沙門統,除作復興佛教的事業外,並在武周石窟集諸德僧共天竺沙門常那邪捨等譯出新經十五部,《雜寶藏經》為其中一部。參見《大正藏》冊4,頁447-499。

[34] 分別參見《大正藏》冊4(51)、(52)、(53)、(54)、(55)、(56),頁471中-472上、頁472上、頁472上-中、頁472中-下、頁472下-473上、頁473上。

[35] 參見《大正藏》冊4,頁460中-下。

[36] 參見《大正藏》冊4,頁488上-下。該則經文下段還講尼乾子為五百賈客,因貪錢財,幾葬海中,後得救獲。本文此處略。

[37] 參見《大正藏》冊4,頁467上-下。

[38] 參見《大正藏》冊4,頁492上-中。

[39] 參見《大正藏》冊4,頁459上。

[40] 參見《大正藏》冊4,頁463下-464上、頁464上-中、頁465上-中。

[41] 參見《大正藏》冊4,頁492中-下。

[42] 《大正藏》冊4,頁481中-下。

[43] 參見《大正藏》冊4,頁372上-373上。

[44] 吳.康僧會譯的《六度集經》卷5(43)〈睒道士本生〉,參見《大正藏》冊3,頁24中-下。六朝儒家所編的《孝子傳》中的〈閃子傳〉為剽竊《睒道士本生》,故事情節完全相同。

[45] 長廣敏雄,《雲岡石窟第九石窟的特徵》,見《中國石窟.雲岡石窟.二》。平凡社,文物出版社1994年版。

[46] 參見《雲岡石窟》頁5-6、頁11「雲岡石窟北魏分期表」。文物出版社,1980年版。再參見閻文儒,《雲岡石窟研究》,頁252。廣西師範大學出版社,2003年6月版。

[47] 這個佛像的右手本來應該上舉施無畏印勢,卻是食指曲扣大拇指,這是南北朝時期,天尊的手印。據同時代成典的《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之二.造像品》中說:「……天尊平坐,指撚太無,手中皆不執如意、塵拂。」《正統道藏》冊41,頁679。臺北:新文豐圖書出版有限公司,1987年版。

[48] 參見《敦煌莫高窟內容總錄》,頁197。

[49] Buddhist Art Mathura School, PL. 125. Stading Buddha image installed by Jayabhaṭṭa in Yasa vihara(毗訶羅)dated in the year 230(A.D. 308); PL. 132. Standing Buddha with fragmentary dercorated halo, c. 5th century A.D. PL. 128. An out standing imange of the Buddha, rich nimbus, thin duapery, rippling folds, serene expression, c. 5th century A.D. 下略。

[50] Buddhist Art Mathura School, PL. 112. Standing Buddha in abhaya(無畏印), webbed hand, drapery with relaxed rib effect, late Kuṣaṇa peried(貴霜王朝後期); PL. 113. Buddha in abhaya with relaxed gament, webbed hand headgear berween feet, late Kuṣaṇa.

[51] 參見董玉祥、嶽邦湖,《炳靈寺等石窟雕刻藝術》,頁1-21「西秦雕塑」;頁22-43「北涼雕塑」。人民美術出版社,1988年版。

[52] Buddhist Art Mathura School, PL. 88. Buddha image flaked by Vajrpaṇi(金剛手)and padmapaṇi(蓮華手)installed in the year 32(A.D. 110)。

[53] Buddhist Art Mathura School, PL. 100. From Anyor Mathura Museum No. A65.

[54] Buddhist Art Mathura School, PL. 116, 118, 119(以下英文說明略)。

[55] Buddhist Art Mathura School, PL. 121. Buddha of the year 36(A.D. 136)representing developed stage, red sandstone with buff pathese, from Śrāvastī(舍婆提),National museum, New Delhi No. 58.12.

[56] Buddhist Art Mathura School, PL. 110, 111,兩像雕刻年代屬貴霜後期,缺頭部。PL. 122, 123,屬西元三~四世紀,兩像頭部缺,袈裟的衣紋在胸腹部呈平行階梯式的「V」字形。

[57] Buddhist Art Mathura School, PL. 153. Head of Bodhisattva wearing a big fluted crown, Kuṣaṇa period; PL. 154. Bodhisattva head wearing a fan-shaped crown and Urṇa(白毫)mark, Kuṣaṇa period; PL. 147. Bodhisattva(Padmapaṇi)head with Dhyani(禪定)Buddha, Amitabha(阿彌陀佛)in the crown, Kuṣaṇa Period.

[58] Origins of the Gandhâran Style, PL. 74. Relief carving with armed devotees in Indo-Scythian(印度—斯基泰)dress, from Gandhāra.