提要

克孜爾石窟1961年公佈為國家重點文物保護單位,是古龜茲境內規模最大的一處石窟寺遺址。它位於新疆阿克蘇地區的拜城縣境內,石窟開鑿在克孜爾鄉東南約11公里木紮提河北岸的山崖上,隔河眺望南面是確爾塔格山。洞窟由西向東順次編號,分為四個區域,即谷東區、谷西區、谷內區和後山區,現存有編號的洞窟236個。其形制完備,題材內容之豐富,堪稱是龜茲石窟之最。

龜茲石窟壁畫中目前保存較多的題記,多為古龜茲文,即一種用古印度的婆羅迷字母拼寫的文字,但大多都未被釋讀。這些婆羅迷文字大致可分為兩類:一類是壁畫中的榜題,這些字母排列有序成行成句,其功能作用是標明故事的情節內容或是畫中人物的身份名號等;另一類就是筆者文中所涉及到的「色標」,這一類字母是單體獨立存在於某一處,無法構成字詞句,故其作用與功能也只能是符號或標記。這些婆羅迷字母,在龜茲石窟中是普遍存在的,有多種書寫形式。一種是用墨筆、紅筆題寫於壁畫的上方或是一側的榜題欄內,亦或是題寫於人物面部或是建築物的某一處;另一種是用較細的硬筆陰刻於壁畫的題記欄內然後塗以白色;還有一種是用粗筆陰刻於未經作畫的洞窟牆壁上。無論用哪種形式,其功能不外乎上述兩種情況。本文僅就其單體獨立存在的婆羅迷字母進行考釋,敬請各界同仁斧正。

關鍵詞:1.龜茲 2.克孜爾石窟 3.婆羅謎字母 4.單體 5.色標

p. 180

在克孜爾石窟壁畫中,現存有許多用土紅色描寫的「單體」婆羅迷文字母。「單體」即這些字母均獨立的存在於石窟壁畫的某一處,或在圖案中、或在人物的面部、亦或在某些連續的建築物上。這些字母在西元1906年德國考察隊考察克孜爾石窟時業已引起考察者的關注,但未能就此現象予以正確合理的解釋。原文如下:

東西甬道的壁畫為a’,a,a’,a。甬道高度為1.75米,劵頂畫著組成菱格形的峰巒圖案,峰巒位置排列如圖2(略)。山形中寫有婆羅迷字母音節字。這是這個地方的重要特點。我不瞭解這個單音節注記字是什麼意思,也許是畫家標記輪廓的符號。這些字原來已被所塗顏料覆蓋,後來由於顏料變色或脫落,於是就又顯露出來了。[1]

石窟壁畫中「單體」婆羅迷文字母的存在,與克孜爾壁畫的繪製過程及豐富多彩的著色暈染有著直接的關係。

克孜爾壁畫的製作過程,首先是在開鑿好的岩壁上塗抹一層厚約一~二釐米的麥稭草泥皮,待抹平壓實之後,於其上平鋪一層膠質的白色粉底,然後進行構圖、描稿、設色、著色成畫。克孜爾有一部分壁畫構圖、設色後是用土紅色勾繪線稿,再著色。如本生、因緣、說法圖等。另有一部分是用土紅色的墨盒放線繃彈壁畫大小範圍的土紅色線框,然後在規定的範圍內起稿繪畫。如第67窟、第118窟正壁的壁畫。這在中心柱正壁浮塑的菱格山之下和一些未完工的方形窟中還保存有清晰的原始繃彈線條的痕迹。[3]如第8、第17、第38與第39窟、第49窟、第222窟等。另有一些是在中心柱窟的中脊部分,繃彈一條土紅線為中軸將縱劵頂分為左右兩側劵腹。如第186、第179窟等;或是在劵頂中脊左右兩側繃彈兩條土紅線,以界定天相圖的範圍,如第8、第17窟等。

p. 181

總之,整個壁畫的繪製過程是先定稿再敷色。至於克孜爾的壁畫,畫師們在繪製時是否有固定的藍本,還有待進一步的探索。

壁畫的敷色過程有兩種情況:一是畫師定稿、勾線、設色後直接敷色;另一種是畫師定稿、勾線、設色後由畫工來完成敷色。無論是那種情況,都存在一個色彩冷暖、明暗對比,色調和諧統一的問題。眾所周知,克孜爾壁畫色彩鮮明,對比強烈,為使觀者感覺畫面穩重而和諧,這就需要在敷色時用一些中間色調來平衡各色之間的關係。這一點在中心柱窟主室兩側壁的說法圖中看得很清楚,幾乎所有說法圖都是以突出主尊的形象為主,兩側配置形體較小的聞法侍眾,人物多者可達十八至十九人。在眾多的聞法者中均有色彩明暗、冷暖的搭配。如第4、第8、第14、第38、第163、第224等窟主室兩側壁的說法圖,人物佈局密集,肌膚有白色、赭色、灰色、肉色等,色彩間的配置既鮮明又諧和。如此眾多的人物在定稿、勾線時就早已設定好各色彩的搭配,因此在敷色前的線稿上,就有事先設定好的色彩標記。

這種標記在多數洞窟的壁畫中,都或多或少地可以看到。如在第4、第7、第8、第14、第38、第34、第80、第163、第176、第188、第205、第224等窟的壁畫上均可見到有單體的婆羅迷字母。這些洞窟中的字母,雖因個人書寫手法與字迹不同,或許是存在時代上的差異,[4]但在用色上卻是大同小異。

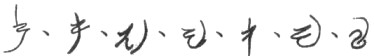

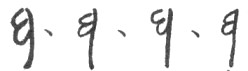

肉色的標記為 。在第8、第14、第80、第163等窟主室兩側壁說法圖,人物面部這種字元較為常見,其色彩的變化是稍有區別的,呈深淺不同的肌膚色,並且在各窟壁面上色彩的深淺變化亦不盡一致,但符號的書寫是大同小異的,主基調的色彩也是相同的,僅是深淺略有變化而已。

。在第8、第14、第80、第163等窟主室兩側壁說法圖,人物面部這種字元較為常見,其色彩的變化是稍有區別的,呈深淺不同的肌膚色,並且在各窟壁面上色彩的深淺變化亦不盡一致,但符號的書寫是大同小異的,主基調的色彩也是相同的,僅是深淺略有變化而已。

綠色標記為 。這種字元保存較少,部分已十分模糊,少數幾個保存尚好。現存於第13窟後室右端壁菩薩的內衣上。第14窟主室正壁的菱格圖案上保存幾個,但十分模糊。在第38窟左甬道的外側壁,由外向內第一個佛塔的塔基的綠色上標有字元,因為塔基的色彩是一綠一藍交替壘疊的,只要標記第一個佛塔,餘以此類推即可,這在右甬道外側壁塔基的綠色上,同樣留有該字母的標記。這種綠色標記在第34窟的左側卷腹的方形佛座的綠色下和人物飄帶的綠色下,第188窟正壁說法圖中人物的飄帶上、右側劵腹的綠色菱格中,

。這種字元保存較少,部分已十分模糊,少數幾個保存尚好。現存於第13窟後室右端壁菩薩的內衣上。第14窟主室正壁的菱格圖案上保存幾個,但十分模糊。在第38窟左甬道的外側壁,由外向內第一個佛塔的塔基的綠色上標有字元,因為塔基的色彩是一綠一藍交替壘疊的,只要標記第一個佛塔,餘以此類推即可,這在右甬道外側壁塔基的綠色上,同樣留有該字母的標記。這種綠色標記在第34窟的左側卷腹的方形佛座的綠色下和人物飄帶的綠色下,第188窟正壁說法圖中人物的飄帶上、右側劵腹的綠色菱格中,

p. 182

都存有較清楚的這種標記。

藍色標記為 。這種字元十分少,僅在個別洞窟發現一、二個,其中之一是第14窟,主室正壁下方的菱格圖案上,字元十分模糊。另一個是在第176窟主室的正壁左端和左側劵腹的下方。[5]

。這種字元十分少,僅在個別洞窟發現一、二個,其中之一是第14窟,主室正壁下方的菱格圖案上,字元十分模糊。另一個是在第176窟主室的正壁左端和左側劵腹的下方。[5]

純白色標記為 。這種純白色標記較為多見且十分清楚,書寫的變化不大,雖均為白色,但在壁畫中與灰白色是有區別的,凡有這種標記的白色在壁面上都顯得十分的淨白。在第4、第8、第14、第38等窟的人物面部亦留有相同的字元,但在同一壁畫的佛像面部卻未發現有這種標記,原因是壁畫中佛像的敷色均是較為統一的純白色,無其他色彩,故不存在色彩標記。

。這種純白色標記較為多見且十分清楚,書寫的變化不大,雖均為白色,但在壁畫中與灰白色是有區別的,凡有這種標記的白色在壁面上都顯得十分的淨白。在第4、第8、第14、第38等窟的人物面部亦留有相同的字元,但在同一壁畫的佛像面部卻未發現有這種標記,原因是壁畫中佛像的敷色均是較為統一的純白色,無其他色彩,故不存在色彩標記。

灰白色標記為 。存在於第4、第34、第110、第188、第205、第206、第224等窟,字元的書寫雖有差異,但色彩是相同的。這種灰白色與上述的純白色不同,似乎調和了其他色彩的成份,[6]而非一種純白,並且多用於圖案、動物、或一些建築物的著色,在人物上較少應用。以上這些色彩標記都是用紅色的婆羅迷文字母書寫的,且大多都書寫在人物的面部,以及建築圖案的色塊上和菱格裝飾的圖案上。

。存在於第4、第34、第110、第188、第205、第206、第224等窟,字元的書寫雖有差異,但色彩是相同的。這種灰白色與上述的純白色不同,似乎調和了其他色彩的成份,[6]而非一種純白,並且多用於圖案、動物、或一些建築物的著色,在人物上較少應用。以上這些色彩標記都是用紅色的婆羅迷文字母書寫的,且大多都書寫在人物的面部,以及建築圖案的色塊上和菱格裝飾的圖案上。

這些單音節的字母,在此無法構成詞句,因此這種獨立存在於某處的「單體」婆羅迷文字母的功能,就是壁畫繪製過程中的「色標」。以灰白色標為例,這在第4窟的甬道上很能說明,本窟的甬道劵頂均繪菱格圖案,各色交替排列,由下而上的第二列菱格圖案中,間隔一個菱格就有一個相同色彩和相同的字元標記,而且目前保存的十分清晰。

這種色標[7]在色彩濃厚的純礦物顏料的壁畫上是看不到的,只有在較易脫落的淺混合色下才多有這種色標。如此,更能說明這些「色標」在最初敷色時被顏料覆蓋,後來壁畫經過千年的磨蝕和由於顏料的質變、脫落,這些字母才又顯現出來。

[1] 《新疆克孜爾石窟考古報告》卷1(文物出版社,1997年12月),頁47。

[2] 《新疆克孜爾石窟考古報告》卷1(文物出版社,1997年12月)。

[3] 當正壁一些浮塑的菱格山形脫落後,在始鑿壁上還清晰的保留著最初放線繃彈的紅色菱格線條。另有一些未完工的洞窟壁面上,保留有繃彈好了欲繪畫的原始底稿。

[4] 這種字母中個體書寫的不同,是否存在時代差異,由於本人對古龜茲文語言、語法知識所知甚少,本文無法做出考證。

[5] 或許在其他洞窟中仍有存在,本人沒有考察到。

[6] 因本人對繪畫知識所知甚少,故對壁畫中色彩的辨識也只能是直觀的描述,至於顏料中的成份,有待專業人士去探索。

[7] 本文所列的色標只是摹寫了一部分洞窟中有代表性的字元,未能將現存洞窟中的色標全部臨摹列出。