提要

19 世紀末 20 世紀初以來,新疆地區喀什、于閩、庫車、吐魯番相繼出土了為數豐富的梵文《法華經》寫卷,分屬於各不相同的寫本,其中以俄國彼得羅夫斯基由喀什收集的寫本最為完整,計有比較完整的對折葉 281 張,另有殘破的散葉 108 張,這就是所謂的「喀什本梵文《法華經》寫卷」。該寫本的散失部分後分別由日本的大谷探險隊、德國的 Emil Trinkler、英國的馬繼業和斯坦因獲得。這些寫本現分別見藏於俄、英、德、日等國的各收藏單位。現經近半個世紀的努力,學者們終於將這些零散的殘卷又重新綴合了起來,使這部湮沒千年的寫本又得以重見天日。該寫本的最後一葉書有于闐 ─ 塞語題記一則,說明該寫本的施主當為于闐人,結合歷史文獻,猶其是屬於同一寫本的馬繼業、斯坦因收集品出自于闐這一事實,筆者認為所謂的喀什寫本並非真的就寫成於喀什,實際上是在大乘教與于闐 ─ 塞語流行的于闐一帶寫成的,只是到了近代才由當地文物走私商將其由于闐販至喀什的,故應稱作「于闐本」。

與尼泊爾、基爾基特出土的《法華經》梵文相較,從數量上言,該寫本要比二者少得多;從時代而言,該寫本屬七、八世紀的遺物,比尼泊爾本為早,但晚於基爾基特本。但該寫本却包涵着最原始的《法華經》原典,竺法護的漢譯本可能就是根據這一體係的本子譯出的。就語言學而言,喀什寫本也有不少獨勝之處。首先,喀什寫本的詞匯常常顯得略冗長一些;其輔音閉塞音 b 、半元音 v 及三個噝音 ś、ṣ 和 s 的使用之當要勝過尼泊爾 ── 基爾基特本;其使用的俗語化詞匯和椪寫不當的梵化表示法較多,但用語不如尼泊爾 ── 基爾基特本固定,說明喀什本體系更為古老。

p. 74

一、前言

19 世紀末 20 年代初以來,新疆地區喀什、于闐、庫車、吐魯番相繼出土了為數豐富的用梵、漢、于闐及回鶻等不同語文書寫的《法華經》殘卷,[1]其中,最古老、保藏最好、卷軼也最宏富者應首推喀什發現的梵文《法華經》寫本。長期以來,該寫本一直是國際梵文學界所重視的對象。

二、喀什寫本的發現、研究與綴合

喀什發現的梵文《法華經》紙寫本,目前絕大多數都見藏於聖彼得堡俄羅斯科學院東方學研究所 ( The Institute of Oriental Studies,Academy of Science,Russia ),是 19 世紀 90 年代由俄國駐喀什領事彼得羅夫斯基 ( N.F. Petrovsky ) 在當地收集的。由於健康原因,該領事於 1903 年卸任歸國,他將自己在喀什收集的大量寫本作為禮物捐贈給中、東亞歷史、考古、語言和人種學研究俄國委員會 ( The Russian Committee for the study of Russian Central and Eastern Asia in Historical,Archeaological,Linguistic and Ethnographic Aspects ),後由該會轉交聖彼得堡科學院亞洲博物館。由於他離任時未將寫本全部帶走,有一部分被留在了喀什。 1910 年,也就是在他去世後的第三年, 英國駐喀什領事馬繼業 ( G. McCartney ) 將其所遺數量相當可觀的一批梵語、吐火羅語、于闐 ─ 塞語寫本殘卷轉交給俄國科學院。[2]其中就有本文所述的喀什本梵文《法華經》寫卷。 1930 年,隨著蘇聯科學院東方學研究所( 現俄羅斯科學院東方學研究所 ) 的建立,包括喀什寫本在內的大部分新疆、敦煌、黑城出土寫本又變成了該所特藏中的一部分。由於部分寫本係經馬繼業之手轉贈的, 故這部分寫本又被稱作馬繼業寫卷 ( McCarteny Manuscripts )。

彼得羅夫斯基收集的梵文《法華經》絕大部分編號為 SIp5, 計有比較完整的多羅葉 281 張 ( 562 面 ),每葉長 56 釐米,高 17 釐米,每面書梵文 7 行,每葉左側各有一直徑約 4 釐米的小圓圈,圓心有一小圓孔, 用以穿繩捆束;為了保持適當的行距,

p. 75

並使書寫平直,故在書寫前即標出橫行界線七條,另在兩端各標豎線一條。這些線條至今尚清晰可辨。另有殘破的多羅葉殘片 108 張 ( 216 面 )。這些均屬於同一寫本,也就是俗稱的「喀什本梵文《法華經》」,學界又習稱之為「中亞寫本 ( Central Asian Manuscripts ) 」。還有此寫本,如 ( 殘卷 1 張, 2 面 ),

( 殘卷 1 張, 2 面 ), ( 多羅葉 1 張, 2 面,殘卷 1 張,2 面 ),

( 多羅葉 1 張, 2 面,殘卷 1 張,2 面 ), ( 多羅葉 2 張,4 面 ) 盡管也是彼得羅夫斯基由喀什收集的, 也同屬《法華經》,但屬於不同的版本 ( 後詳 )。這樣的寫本也有百餘張。[3]

( 多羅葉 2 張,4 面 ) 盡管也是彼得羅夫斯基由喀什收集的, 也同屬《法華經》,但屬於不同的版本 ( 後詳 )。這樣的寫本也有百餘張。[3]

喀什本梵文《法華經》保存較好,篇幅長,數量大,字蹟清晰,保留著現知最原始的《法華經》梵文原本,堪稱中亞諸地出土各種梵文文獻中的鴻篇巨製,對於梵文、印度學、西域佛教史諸方面的研究都具有重大意義,故其一經出土,很快即引起了學術界的廣泛注目。就在該寫本由馬繼業轉呈聖彼得堡的時候, 荷蘭學者 H. Kern 和日本學者南條文雄正在潛心整理研究尼泊爾發現的梵文貝葉《法華經》寫本 ( 詳後 )。當時他們的工作已接近尾聲,但當他們得知喀什寫本後,馬上不失時機地對其作了審查。他們率先撰文對寫本的情況作了介紹,還用之與尼泊爾等寫本作了對勘、互校。[4]遺憾的是,可能由於太匆忙,二氏未能認真地將其與其它寫本作比較,只是隨意地選擇了自己所需的內容作為腳註,有時甚至根本沒有提何種版本;對文書的引用也沒有什麼系統性,全然未顧語言學研究的某些基本準則;[5]同時,二氏對不同寫本的使用也有欠妥之處,各寫本魚目混珠,雜揉於一起,難辯不同寫本間的異同與優劣,顯得有點「非魚非肉」之感。[6]有鑑於此,後來的學者都不斷地對此寫本進行修訂、補校。其中比較重要的有日本學者荻原雲來及土田勝彌的校訂本、[7]印度學者 N. Dutt 的校訂本[8]和 L. Vaidya 的校訂本。

p. 76

[9]遺憾的是,這些校訂本除 Dutt 本曾徵引了N. D. Mironov 對日藏喀什寫本所作的一些轉寫外,它們實際上都沒有提供什麼新的資料, 基本上沒有超出 Kern-南條校訂本所引喀什寫本資料的範圍。

這一時期,比較重要的一項成果就是日本學者真田有美及清田寂雲對彼得羅夫斯基喀什寫本中自《序品》至第十品《法師品》的研究。文中作者將漢譯文與梵文原文進行對照,並對勘其它梵文寫本,揭示了喀什本的特點及其重要價值。[10]

當年,當彼得羅夫斯基將他在喀什收集的梵語、于闐 ─ 塞語、龜茲語 ( 吐火羅 B ) 殘卷寄至聖彼得堡時,奧登堡 ( S. F. Oldenburg ) 捷足先蹬,肇始了對這些文獻的研究。他將已甄別出的經典附以簡要的注釋轉寫,先後在《皇家俄國考古學會東方部紀要》中揭載,另有一些尚待辨識的殘卷也由他發表了摹本,同時還附有轉寫。 [11]

奧登堡原有一個龐大的計劃,準備將彼得羅夫斯基的所有收集品全部刊發,並附以研究性疏證、轉寫和翻譯,他還打算就文獻書體學出版一部專門的研究著作。[12]只是他的計劃大多都未變成現實,僅發表了幾件文獻之後,便因健康、雜務諸原因而未能專心緻力於他計劃中的對彼得羅夫斯基收集品的全面研究。本文所述的喀什本《法華經》他雖注意過,但未作細緻研究。[13]

p. 77

五十年代初,俄─蘇另一位印度學家、藏學家沃羅巴耶夫 ─ 吉斯雅托夫斯基 ( V. S. Vorobyev-Desyatovsky ) 繼承了奧登堡氏的遺業,繼續整理研究彼得羅夫斯基收集品。很遺憾,這位非常傑出的學者僅發表了其中的幾件文書就英年早逝了。隨後,榜迦德─列文 ( G. M. Bongard-Levin )、托姆金 ( E. N. Tyomkin ) 和沃羅巴耶娃 ─ 吉斯雅托夫斯卡雅 ( M. I. Vorobyeva-Desyatovskaya ) 又接過了這個擔子。經過數十年的不懈努力,他們發表了相當數量的文獻。對喀什出土的梵文《法華經》諸寫本,猶其是未刊別本《法華經》的研究,是他們研究的重要課題之一,先後發表了不少有關著作︰

| 1. | G. M.Bongard-Levin and E. N. Tyomkin,New Buddhist texts from Central Asia. ( Paper persented to the XXVIIIth International Congress of Orientalists ),Moscow,1967,p. 3. 文中對「喀什梵文《法華經》」 ( ) 的內容作了簡單的介紹。 ) 的內容作了簡單的介紹。 |

| 2. | G. M.Bongard-Levin and E. N. Tyomkin,Fragment of Unknown Manuscripts of Saddharmapuṇḍarika from N. F. Petrovsky Collection.Indo-Iranian Journal Vol. Ⅷ,no. 4,1965,pp. 268~274;同作者,  文中研究發表了一紙編號為 文中研究發表了一紙編號為 的多羅葉;同時,為資對照,他們又細緻地研究了 的多羅葉;同時,為資對照,他們又細緻地研究了 中的多羅葉 141B 和 142A。此文的發表引起了人們對彼得羅夫斯基藏品中未刊部分的關注。對此文的補證可參見 Akira Yuyama,Supplementary Remarks on "Fragment of an Unknown manuscripts of the Saddha rmapundarka from the N. F. Peterovsky collection" by G. M. Bongard-Levin and E. N. Tyomkin. Indo-Iranian Journal Vol. Ⅸ,no.2,1966,pp. 85 ~112. 中的多羅葉 141B 和 142A。此文的發表引起了人們對彼得羅夫斯基藏品中未刊部分的關注。對此文的補證可參見 Akira Yuyama,Supplementary Remarks on "Fragment of an Unknown manuscripts of the Saddha rmapundarka from the N. F. Peterovsky collection" by G. M. Bongard-Levin and E. N. Tyomkin. Indo-Iranian Journal Vol. Ⅸ,no.2,1966,pp. 85 ~112. |

| 3. |  原書未得寓目,不詳其文獻內容。 原書未得寓目,不詳其文獻內容。 |

| 4. |  ;同作者 Two New Fragments of the "Saddharmapuṇḍañka ( Preliminary communication ). Mal alasekara Commemoration Volume ( ed. ) by O. H. de A. Wi-jesekera, ;同作者 Two New Fragments of the "Saddharmapuṇḍañka ( Preliminary communication ). Mal alasekara Commemoration Volume ( ed. ) by O. H. de A. Wi-jesekera,

p. 78 Colombo,1976,pp. 36~37. 研究了彼得羅夫斯基收集品中編號為  的一張多羅葉和一張殘片。 的一張多羅葉和一張殘片。 |

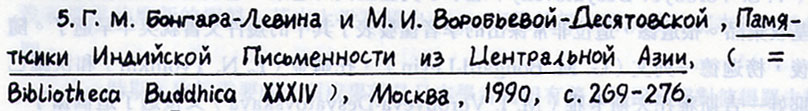

| 5. |  研究了編號為 研究了編號為 的兩張多羅葉 ( 4 面 )。 的兩張多羅葉 ( 4 面 )。 |

從目前見刊的彼得羅夫斯基收集品看,他在喀什收集的梵文《法華經》寫本有著多種版本,這對於我們認識大乘佛教及梵文在古代新疆的流佈情況有著十分重要的意義。另一方面,彼得羅夫斯基是陸續從商人手中購得的,故沒有,實際上也很難將這一寫本的所有殘卷收集齊全,所以,同一寫本的部分內容又可見於其它各不相同的收集品中︰

1. 大谷收集品

1903~1906 年,日本西本願寺大谷探察隊的橘瑞超於新疆某地收集到書法優美的笈多直體 ( Calligraphic Upright Gupta Script ),梵文《法華經》紙寫本 7 張。學者們研究表明,除第 7 張 ( 編號為 Ot MS. D. No. 33 ) 外,其餘 6 張 ( 編號為 Ot MS. D. No. 32 ) 盡管十分殘破,內容無法猝讀,但從字體、紙張諸因素,均可確定當為彼得羅夫收集品的散失部分。 這 7 張寫本現藏於旅順博物館 ( 原關東廳博物館 )。先後見刊於︰

| ① | N. D. Mironov,A List of fragments of Brahmi MSs. belonging to Count Ohtani. Shanghai,1923. |

| ② | N. D. Mironov,Buddhist Miscellanea. Journal of the Royal Asiatic Society April 1927, pp. 252~279. |

| ③ | 真田有美︰西域出士梵文法華經の ─ 斷簡に就いつ,《印度學佛教學研究》第三卷第 1 號,1955 年,第 94~97 頁。 |

| ④ | 真田有美︰大谷探險隊將來梵文佛典資料,載西域文化研究會編《西域文化研究》第四︰《中央ァシァ古代語文獻》,京都︰法藏館,1961 年,第 53~71 頁及圖版一、二。 |

後來, 印度學者 N. Dutt 在編訂尼泊爾本梵文《法華經》時就引用了 N. D. Mironov 的研究成果。[14]

p. 79

2. 馬爾堡殘卷 ( Marburger fragments )

1927 年,德國地質學家 Emil Trinkler 在莎車等地考察, 護梵文《法華經》紙本殘卷 9 張,原藏於普魯士科學院 ( Preussische Akademie der Wisschaften ) ,後轉到梅因茨科學與文學研究院 ( Akademie der Wissenschaften und der Literatur,Mainz ),最後才轉入馬爾堡( 現已遷入西柏林 ) 國立普魯士文化藏品圖書館東方部 ( Orientabteilung,Staatsbibliothek der Stiftung Preussischen Kulturbesitz )。編號為 MSs. Mainz 685、686、 687、688、705、706、715、717。德國梵文專家 Heinz Bechert 在對現存梵文《法華經》諸寫本進行系統研究的基礎上確認 9 張寫本當為所謂的喀什寫本的第 244 ~ 252 張。[15]

3. 赫恩雷寫本 ( Hoernle Manuscript )

《法華經》寫本由 3 張紙本多羅葉 (6 面 ) 構成。現存倫敦印度事務部圖書館 ( India Office Library ), 編號分別為 Hoernle MS. No. 142、SB. 12 、No. 142、SB. 53 和 No. 148、SA.22~25。前者 1 葉 (2 面 ) 屬《法華經》梵文別本;後者 2 葉,可能係喀什本的一部分。

據收藏者赫恩雷 ( A. F. Rudolf Hoernle ) 報導,後 2 葉 ( 4 面 ) 寫本是他於 1906 年 1 月從英國駐喀什領事馬繼業 ( G. McCartney ) 處收到的。而馬繼業又是從住於于闐阿克斯比爾的阿富汗 ( Afghanistan ) 商人巴德魯丁 ( Badruddin )[16]那裏購得的。赫恩雷正確地推定它們當出自卡達里克 ( Khadalik ) 遺址。[17]不久,赫恩雷氏便將其揭載於《皇家亞洲學會雜誌》[18]但未能進行細緻的研究,僅作了初步的說明。後來,柏林大學教授 Heinrich Luders 又著文對此文獻進行了深入、細緻的研究。[19]遺憾的是,

p. 80

他當時盡管也利用了彼得羅夫斯基寫本的內容,但他並沒有意識到這兩張寫本與喀什寫本間的關係。接著,日本學者小島文保進一步地研究了該寫本。[20]研究此寫本的另外一項重要成果是由德國哥廷根大學梵文專家 Heinz Bechert 完成的,他通過對各種寫本的比較研究,正確地指出了該寫本的意義地位。[21]

4. 斯坦因收集品 ( Stein Collection )

2 葉。1906 年 9 月,斯坦因發現於于闐卡達里克 ( Khadalik ) 遺址。[22]現藏倫敦大英博物館,編號為 Or. 9613。從真田有美及清田寂雲發表的照片看,其中的一葉屬〈常不輕菩薩品〉,另一葉屬〈神力品〉,二者恰好分別是彼得羅夫斯基收集品中兩個殘葉 ( 第 37a~b 和 380a~b 多羅葉 ) 的後部。[23]

散見於日、英、德各收藏單位的「喀什本梵文《法華經》」寫卷的相繼刊佈,在一定程度上彌補了彼得羅夫斯基寫本的缺失,為比較完整的以彼得羅夫斯基寫本為基礎的合校本的出版準備了條件。1976年,差不多全軼的彼得羅夫斯基寫本的影印出版頗具積極意義。刊佈者洛克什.錢德拉 ( Lokesh Chandra ) 在《前言》中簡述了該書的出版緣起︰

1956 年 1月,尼赫魯總理將一份「重要的」梵文寫本縮微膠卷交於故父拉胡.維拉 ( Raghu Vira ) 教授。它是由蘇聯部長會議主席佈加寧 ( N. A. Bulganin ) 先生和蘇聯最高蘇維埃主席團成員科魯館切夫 ( Khrushchev ) 先生在 1955年11~12月份對印度進行友好訪問期間交於印度總理的,以表示對天才的印度人民──『偉大的獨特文化的創造者』的崇敬。經稽核後發現,這就是著名的喀什本梵文《法華經》。該寫本對於佛教研究有著無與倫比的價值,因為它保存的是現知最原始的《法華經》原本......[24]

p. 81

錢德拉氏刊本除了作者簡單的《前言》和 Heinz Bechert 的《序》之外, 包涵有照片 432 幅,包括了幾乎所有現已辨識出來的寫本。《法華經》的刊佈意義重大,引起了國際學術界的廣泛重視,被譽為「佛學研究,乃至印度學研究史上最為重要的一件大事」。[25]喀什寫本的集中發表,為學界對《法華經》,乃至大乘佛教的研究提供了方便。隨後幾年,日本學界連續推出了數部很有價值的研究著作︰

| ① | Hirofumi Toda,Note on the Kashgar Manuscript of the Saddharmapuṇḍarīkasūtra (=Bibliogarphia Philologica Buddhica.Series Minor,Ⅱ ),Tokyo,The Reiyukai Library,1977,作者將喀什寫本與前揭 H. Kern ─ 南條文雄的校勘本作了細心的比較,對錢德拉氏刊本中存在的問題作了校正。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ② | 同上,The Kashgar Manuscript. Tokushima Daigaku Kyōyōbu Kiyō(Rinrigakuk a Kiyō). 這篇長文共分七個部分,將喀什寫本一一轉寫為羅馬字母 ( 見下表 )︰

這七部分內容後被合編為 "Saddharmpuṇḍarīka-sūtra:Central Asia Manuscripts Romanized Text",於 1987 年重刊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ③ | 大正大學法華經文化研究所編《梵文法華經寫本集成 ( Sanskrit Manuscripts of Saddharmapuṇḍarīka,Collected from Nepal,Kashmir and Central Asia )》,京都︰梵文法華經刊行會。全書共分 15 卷,細目如下︰

第 13~15 卷則分別為寫本殘卷、書法、重要詞匯引得等內內容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

該書卷軼浩繁,內容宏富,容納了 32 種現存的梵文《法華經》寫本,[26]多至 459 張,其中收集的喀什本至為全面,並依據其它版本,對其依次進行了轉寫並附有羅什、法護的漢文對譯,編排細緻、準確、周到,最終完成了喀什不同寫本之間的綴合,

p. 83

是一個多世紀來梵文《法華經》研究的最重要的一項成果。

三、喀什寫本的回向文及其所反映的問題

在彼得羅夫斯基寫本的最後一葉 ( 即 Folio 430 ) 中,我們可以看到有數行比較特殊的文字,經英國學者貝利 ( H. W. Bailey ) 教授辨識,始知這原是一則回向文。全文 8 行,用通常的于闐─塞語 ( Khotanese-Saka ) 書寫,書法雋永,屬該語文發展到第二期,亦即成熟期的作品。結合梵文的書寫特點,學者們一般認為該寫本當屬七、八世紀時的作品。[27]該回向文有殘損,每行行首約殘損 3 個字母,其餘部分完好清晰。貝利教授釋讀如下︰

| 1. | /// meri jśa haṁbrihyä u pyaräna cu parilo tsuāṁdä u ksādai dala |

| 2. | /// puña pharṣa ja-äna hambrihyä u jaracukulina cu pari |

| 3. | /// jsa u tti ru puña hivi bramgalaina cu parilo tsue u ham |

| 4. | /// u tti ru puña haṁtsa hvārakä saṁduṣli jsa hambrihyä cu pa |

| 5. | /// haṁbrihyä u dvīrä jalottamä jsa u dvīrä śikṣamāñä cu parilo |

| 6. | /// budasaṁgāna u hamtsa jsa u ( haṁ ) tsa pūrä ncrä jalārrjunāṁñä jsa |

| 7. | /// tarä dattakäna u haṁtsa brātarä vikraṁna u hvārakä dhaṁrmakä jsa |

| 8. | ///〈biśyau hayū〉nyau jsa u biśyāu busvāryau jsa hambrihyä u biśyau ysanyau jsa |

” I share ( the mertis ) with the mother and with the father who have gone to the other world ( sanskrit paraloka- ) and my husband Dala...I share the merits with the pharṣa-official ( judge ) Ja-a and with Jaraukulī who have gone to the other world... with...and these also the merits with my sister Samdusta ( Sanskritl:saṁtuṣtā ) I share who has died...I share and with my daughter Jalottamā and daughter Śiksamānī who has died...with Budasam ga and with vinaya and with my son ’ s wife Jalārjunānī...with my brother Dattaka and with my brother Vikrama and sister Dharmakā...I share ( the merits ) with ( all friends ) ...and with all members of my house and with all kinsmen. “[28]

p. 84

現據貝利英譯文漢譯如下︰

| 1. | 回向功德給我與我的已去了另一個世界的母親以及我的丈夫 Dala......。 |

| 2. | 回向功德給我與已去了另一個世界的 Pharṣa 法官 Ja-a 和 Jaraukulī......。 |

| 3. | 也回向功德給我自己的已故去的兄弟 Bramgalai......。 |

| 4. | 也回向功德給我的姐( 或妹 ) Samduṣta......。 |

| 5. | 回向功德給我與我的女兒 Jalottamā 和已故去的女兒 Śiksamānī....., |

| 6. | 與 Budasamga、Vinaya 和我兒媳 Jalārjunani......, |

| 7. | 回向功德給我的兄弟 Dattaka 及 Vikrama 及姐 ( 妹 ) Dharmaka...... 。 |

| 8. | 回向功德給我與我的 ( 所有朋友 )......與我的全家老幼和所有親屬。 |

讀完這段題記,我們不由地就會聯想到敦煌漢文佛經寫本中內容與之相類的那些回向文,如北圖海字 61 號《觀世音經》︰

壬申年三月二十七日,行者傾心慈悲,敬寫《大聖觀音經》一卷。一為先亡父母,二為合家永聖吉昌。願亡靈神生淨土,法界蒼生同沾此福。清信子張海晟一心供養,信事僧蓮臺沙彌靈進書寫記。

......發如是願己,志心稱念我《大慈大悲聖觀自在菩薩摩訶薩廣大圓滿無□大悲心陀羅尼》,願救法界一切苦,能滿眾生於覺道。十四日二七齋追福供養。願神生淨土,莫落三途之難。馬氏承受福田。[29]

兩相比較,不難看出,這則于闐─塞語題記,不管從形式到內容 ( 猶其是其中體現出的大乘教思想 ) 都與敦煌漢文寫本中的那些很接近。就時代而言,這則于闐─塞語題記書寫於七~八世紀,正是中原漢文化在于闐地區生根開花、走向繁榮的時期,所以筆者認為二者之間的這種相類應是有著一定的因襲關係的。

喀什寫本的這則授記用于闐─塞語題寫,顯然表明施主是一位操于闐─塞語者。如所周知,于闐─塞語又稱北雅利安語 ( Nordarisch )、東伊朗語 ( East-Iranian Language )、于闐語 ( Khotanese ) 等, 是古代于闐所使用的一種語言。現在存世的于闐─塞種文獻絕大多數都出自于闐,

p. 85

另有一部分出自敦煌,只有少數一些出自圖木舒克的托和沙賴古址( 喀什東北的巴楚附近 ) 和高昌故城。[30]關於圖木舒克的歷史,我們所知無多。根據賈耽《道裏記》的記錄和當地出土遺物,圖木舒克古城當形成於七、八世紀;[31]那幾處殘留至今的佛寺遺址告訴我們,七、八世紀前後,[32]佛教在這裏還是相當興盛的;再就是這裏相繼出土的一些于闐─塞語佛典使我們相信,在公元 6~11 世紀之間,[33],曾有塞種佛教徒在這裏活動過。至於他們是否也居住於圖木舒克附近的喀什,因於史無證,難以遽斷。 [34]但有一事實卻十分值得注意,那就是古代喀什的教派問題。

p. 86

我們知道,古代喀什長期以來一直盛行小乘教。自前秦至隋代,盡管先後有鳩摩羅什及達摩笈多等高僧在這裏譯傳過大乘經論,但影響似乎不大,至七世紀玄奘西遊途經這裏時,這裏有「伽藍數百所,僧徒萬餘人,習學小乘教說一切有部」,[35]全然不見大乘教之蹤影。 慧超《往五天竺國傳》也稱這裏「有寺有僧,行小乘法,吃肉及蔥韮等」。這些記錄表明, 7~8世紀時的喀什,完全是小乘教的一統天下。所以,本文所述的喀什本大乘經典《法華經》是否真的寫成於喀什就頗值得懷疑了。如果將這個疑點與前已述及的赫恩雷寫本及斯坦因收集的兩葉殘卷結合起來看,問題也就清楚多了。斯坦因收集的兩葉是在卡達裏克遺址出土的,自無疑問;赫恩雷的兩葉也是由馬繼業自于闐購獲的,出土地據說也是卡達裏克。 因為這 4 葉都屬「喀什本」的一部分,由此可證,彼得羅夫斯基在喀什收集的所謂的「喀什本梵文《法華經》寫卷」並非真的就寫成於喀什,實際上也是大乘教與于闐─塞語流行的于闐一帶寫成的。只是到了近代才由當地文物走私商將其由卡達里克販至喀什的,故應該稱之為「于闐本」。闡明了這一點,我們就有必要修正前輩學者以此寫本的發現來證實古代喀什確曾有大乘經典之傳入的觀點。[36]

四、喀什寫本的特點與價值

《法華經》隨著大乘佛教的出現而在印度形成之後,很快便傳遍了中國、日本、朝鮮及中亞等大乘佛教流行的地區和地區國家,先後出現了漢、吐蕃、于闐 ─ 塞、回鶻、西夏、蒙、古、滿、朝鮮等多種譯本,[37]對以上各地區、各民族的佛教文化有著重大的影響。但由於佛教在印度衰亡較早,加上印度有一種只重口傳而「不立文字」的傳統,所以早期的《法華經》梵文本在這裏早已蕩然無存,有幸在中國、尼泊爾、中亞卻有不少留存。據不完全統計,具有相當篇幅的各種不同的梵文本約有 30 餘種 ( 零葉散片者不計 ),其中時代較早且保存比較完美者主要有三︰

一、尼泊爾本 ( Nepalese Manuscripts )

該寫本由英國駐尼泊爾公使 Brian Houghton Hodgson ( 1800~1874 ) 於加德滿都首次發現。自 1833 年起,Hodgson受命出任英國公使,他在加德滿都一住就是二十餘載,結交了不少佛教僧侶,也漸漸對佛教,特別是佛典產生了興趣,遂以職務之便和朋友關係,

p. 87

相繼收集了大量的梵文貝葉經寫卷,主要有《般若波羅蜜多心經 (Prajñāpāramitā-hṛdayasūtra )》、《普曜經( Lalitavistara ) 》、《金光明經 ( Suvarṇapra-bhāsottamarājasūtra ) 》和本文所述的《法華經》。1837年,他首次將 88 葉由不同佛典構成的貝葉經卷子寄至巴黎亞洲學會 ( Société Asiatique,Paris ),很快,E. Burnouf 便開始了對這批寫本的釋讀、研究工作,一開始他就把全部精力投入到對《法華經》的研究上,[38]於 1839 年全部完成了對此寫本的法譯,[39]但直到他去世後才正式出版。[40]後來荷蘭學者 H. Kern 又將該寫本譯成英文出版。[41]接著又相繼出現了南條─泉芳、岡教邃及巖本裕等人的日譯本[42]和 Kern ─ 南條、荻原 ─ 土田、Dutt、Vaidya 等不同的校勘本 ( 見上 ),這是我們迄今所見保存最完整的梵文寫本。

目前,尼泊爾發現的書寫於不同時代的梵文《法華經》寫本數量已相當多,散藏於世界各地。其中印度加爾各答的亞洲學會 ( Asiatic Society,Calcutta ) 收藏有該文獻的三種寫本,係 1711 ~ 1712 年間的遺物。時代與之大緻相當的另外三種寫本則分別見藏於倫敦的皇家亞洲學會 ( Royal Asiatic Society,London ) 和巴黎的國立圖書館 ( Bibliotheque Nationale,Paris )。

時代較早的三種寫本都收藏於英國,其中大英博物館藏有一種,約屬 11 或 12 世紀;劍橋大學圖書館藏有兩種,一種寫成於 1036~1037 年, 另一種寫成於 1063~1064 年。後二者的時代最早,而且保存也最好。[43]

二、基爾基特本 ( Gilgit Manuscripts )

基爾基特本又稱克什米爾本 ( Kashmir Manuscripts ),是 1931年 6 月於克什米爾基爾基特北約 20 公里處的一所佛塔遺址中發現的,分屬五至六種不同的《法華經》

p. 88

寫本,內容與尼泊爾本 ( 包括藏譯本 ) 極為接近,[44]故學界又將二本合稱作「尼泊爾─克什米爾本 ( Nepalese-Kashmirian Recension )」。這些寫本均書於貝葉之上,字體比較古老,一般認為當為五、六世紀時的遺物。該文獻現大多收藏於新德里國立檔案館 ( National Archives,New Delhi ),其摹本現已由 Lokesh Chandra 整理為 10卷出版。[45]

三、喀什寫本

就數量而言,該寫本僅及尼泊爾寫本的五分之二,[46]也比基爾基特寫本少得多;就寫本的時代而言,該寫本抄寫於七、八世紀,早於尼泊爾寫本,但晚於基爾基特寫本;但就語言學、版本學價值而言,該寫本卻有不少獨勝之處。

喀什寫本所用的語言是比較特殊的,根據前人的研究成果,我們可將其概括為以下幾個方面︰

在用詞中,喀什寫本的詞匯常常要比其它寫本略冗長一些,現以學界最常用的尼泊爾寫本為例來揭示喀什寫本的這一特色。

| 喀什寫本 | 尼泊爾寫本 | 漢 意 |

| atiriva | atīva | 很、非常、極度 |

| uparimā (dik) | urdhvā (dik) | 向上的、高舉的 |

| niṣīdītva | niṣadya | 坐下之後 |

| pariṣad | parṣad | 議會、理事會 |

| parvatarājan | parvatarāja | 眾山之王 |

| payçitva | dṛṣtvā | 看過之後 |

| mahādvīpāni | (mahā) dvīpāḥ | 島嶼 |

|

p. 89 | ||

| mahārājebhih | mahārājaih | 大王 |

| vīyūha | vyūha | 消息 |

| Caradvatīpūtra | Cāriputra | ( 人名 ) |

| stūpāni | stūpāh | 塔 |

| 也有一些詞卻比尼泊爾本中的略簡,如︰ | ||

| anukampāya | anukampāyāi | 體面的 |

| -kṛtvā | -kṛtuaḥ | 完成了( 過去式 ) |

| tuṣme ( 亦作 yuṣmākam ) | yuṣmākām | 你的 |

| pāramī | pāramitā | 完善 |

| pusta | pustaka | 書 |

| balasā | balātkāreṇa | ( 靠、通過 )劫奇 |

| 還有一些詞匯在二本中大致一緻,但字母掽寫卻有變化,如︰ | ||

| akṣubhya | akṣobhya | ( 人名 ) |

| acintika ( 用於偈語 ) | acintiya | 無憂無慮 |

| Anuruddha ( 變體為Aniruddha ) | Aniruddha | ( 人名 ) |

| Amitāya(s) | Amitābha | 阿彌陀佛 |

| avocuḥ | avocan | 說過( 過去式 ) |

| ākaḍḍhana | ākarṣana | 吸引( 過去式 ) |

| idam artham | idam (etam) artham | 在這個意義上 |

| kāṭa, kāḍa | ghattayati | 說( 名詞 ) |

| khaṭṭayati | kāla (kṛiṣṇa) | 時間 |

| Gaja-kāçyapa | Gayā-kāçyapa | ( 人名 ) |

| gameṣamāna | gaveṣamana | 研究者 |

| jānīte | jānāti | 知道( 動詞 ) |

| Baḍi | Bali | ( 人名 ) |

| buddhyāpaka | pratibodhaka | 導師 |

| bouddhyāpana | pratibodhana | 明白( 名詞 ) |

| bodhisatvotpāda | bodhisattvāvavāda | 菩薩之誕生 |

| bhāṣati |  bhāṣate bhāṣatebhāṣati | 說( 動詞 ) |

|

p. 90 | ||

| maitrā | maitrī | 仁慈(名詞) |

| yuṣme | yūyam | 你們 |

| laya | lava | 小面罩 |

| vāṭa | vāḍa | 空氣 |

| vaitulya ( 有時作vaipulya ) | vaipulya | 方等 |

從上表可以看出,尼泊爾本要比喀什本更接近現代梵文,其用詞也比喀什本固定,這都說明它的時代比喀什本更晚。

在構詞法方面,我們還可看到,喀什本的輔音閉塞音 b 、半元音 v 及三個絲音︰ ś、ṣ 和 s 的使用之當要勝過尼泊爾本。 單詞中的元音 ā、u 和 ū 常常使用變體;輔音 r 之後的輔音一般不雙寫,長元音有時用短元音代替。[47]

該寫本的詩律也有獨特之處,其詩節的轉換往往遵循著不同的規則。但與尼泊爾本比較起來,最顯著的不同卻表現在散文部分。喀什寫本這部分所用語言從總體上講,與梵文小乘佛典《大事經 ( Mahāvastu ) 》頗類, 但無後者的那種訛誤; 它所使用的俗語 ( Prakrit ) 化詞匯及掽寫不當的梵文化表示法都比尼泊爾本要多得多。

喀什寫本使用的文字屬書法型笈多直體字母 ( Upright Gupta Script of Calligraphic Type )。這種字母源於印度,系笈多字母在中亞的變種,是在笈多直體字母 ( Upright Gupta Script ) 的基礎上發展起來的 ,與 7 世紀印度所流行的瓦洛哈瑪 ( Varohama ) 銘文中的文字有直接的淵源關係。[48]為了清楚地揭示這種字母的發展源流及演變規律,我選擇了幾種比較典型的文字材料,將其所用字母列為下表︰[49]

p. 91

梵文字母演變情況簡表

p. 92

最後,我將結合漢譯《法華經》的情況來探討喀什寫本的版本學價值。該經的漢譯,據史料記載,共有八次,它們是︰

| 1. | 吳.支謙《佛以三車喚經》一卷,譯於 223 年,已佚。 |

| 2. | 吳.支疆梁接《法華三昧經》六卷,譯於 255 年,已佚。 |

| 3. | 西晉.佚名氏(也有人認為譯者是竺法穫,存疑)《薩曇芬陀利經》六卷,譯於 270年,已佚。 |

| 4. | 西晉.竺法護《正法華經》十八卷廿八品,286 年譯出,現存。 |

| 5. | 東晉.支道根《方等法華經》五卷,譯於 335 年,已佚。 |

| 6. | 東晉.佚名氏《薩曇芬陀利經》一卷,譯於 335 年,現存,但未峻工。 |

| 7. | 姚秦.鳩摩羅什《妙法蓮華經》七卷(或八卷)廿八品,406 年譯出,現存。 |

| 8. | 隋.闍那崛多共笈多《添品妙法蓮華經》七卷廿七品,601年譯出,現存。 |

此外還有許多節譯本。[50]

將現存的三個完整譯本加以對照,它們之間的互異之處是不少的。最明顯的是它們的品次差異不少,見下表︰

| 尼泊爾梵本 | 喀什梵本 | 法護本 | 羅什本 | 闍那本 | |

| 序品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 方便品 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 譬喻品 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 信解品 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| 藥草喻品 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| 授記品 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| 化城喻品 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| 受記品 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

| 授學無學人品 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

| 法師品 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| 見寶塔品、提婆達多品 | 11 | 11、12 | 11、12 | 11、12 | 11 |

| 勸持品 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 |

| 安樂行品 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 |

| 從地踊出品 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 |

| 如來壽量品 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 |

| 分別功德品 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 |

| 隨喜功德品 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 |

| 法師功德品 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 |

| 常不輕菩薩品 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 |

| 如來神力品 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 |

| 陀羅尼品 | 21 | 22 | 25 | 26 | 21 |

| 藥王菩薩本事品 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 |

| 妙音菩薩品 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 |

| 普門品 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 |

| 妙莊嚴王本事品 | 25 | 26 | 26 | 27 | 25 |

| 普賢菩薩勸發品 | 26 | 27 | 27 | 28 | 26 |

| 囑累品 | 27 | 28 | 28 | 22 | 27 |

p. 93

從表中可以看出,現存的三個漢譯本依據的當為不同的原本。僅有闍那本與尼泊爾梵本品次完全一致,說明它所依據的本子與現傳尼泊爾本 ( 包括基爾基特本 ) 同屬一個係統,毋庸贅言。這裏我們重點比較一下法護本與羅什本在內容上的差異。《正法華》第 5 品〈藥草喻品〉後半部講到菩薩修行的歸宿是「成就平等法身」,羅什本缺略;法護本第 8 品〈五百弟子授記品〉及第 10 品〈法師品〉中的開首部分內容,在羅什譯本中也付之闕如;另外,羅什本比法護本缺少的內容還有第 12 品〈提婆達多品〉最後的偈頌。與梵本相較,羅什本和法護本都缺少〈觀世音菩薩普門品〉最後的偈頌。加上品次的差異,我們可以肯定,二譯本所據的底本是不同的。我們從上表中看,相對於尼泊爾本而言,法護本與羅什本在品次上都與喀什本相近。猶其是法護本,除第 22~25 品與喀什本略有差異外,其餘部分則幾無二緻,結合其內容,我們可以認為法護所依底本與喀什寫本屬於同一或相近的體係,羅什寫本則屬於另外的未知體係。[51]考慮當時的譯經者一般都選取較新的由法會確認的本子做底本,我們可以認為羅什的底本應形成於法護之後的公元第 4 世紀左右,而法護底本屬於同一體係的喀什寫本就代表著現存的最原始的《法華經》梵文原本。[52]「喀什本梵文《法華經》寫本」的發現,為我們研究大乘佛教提供了最原始、最有價值的資料,值得國內學界重視。

關鍵詞:1.喀什本梵文《法華經》 2.彼得羅夫斯基寫本 3.尼泊爾寫本 4.基爾基特寫本 5.大乘佛教

p. 94

The So-called "Kashgar Manuscript of Saddharmapuṇḍtrīkasūtra"

Yang Fu-xue

Lecturer, Dunhuang Research Institute, Dunhuang

Summary

Since the end of 19th century and the beginning of 20th century, a great number of manuscripts of Saddharmapuṇḍarīkasūtra, which belong to various editions of the text, were discovered from the cultural centres of Chinese Turkestan, such as Kashgar, Khotan, Kucha and Turpan. Among them, the socalled "Kashgar Manuscript" collected by N. P. Petrovsky of Russia is most complete, which contains 281 complete folios and 108 fragments. The missing part of the Sutra were procured by Count Ohtani of Japan, Mr. Emil Trinkler of Germany, Mr. G. McCartney and Sir Aurel Stein of Britain respectively and were preserved in various collections of Russia, Japan, Germany and Britain.Through studeis taken by numberous scholars, this text has been re-established from fragmentary situation and serves as one of the most popular early texts of Mahayana Buddhism.

There is an inscription in Khotanese-Saka on the last folio of the manuscript.This fact shows that the donor of the copy belong to a Khotanese. According to Chinese historical records, during the period of 7-8th century when the Kashgar manuscript was copied, Hinayana Buddhism was flourished in kashgar while Mahayana Buddhism prosperous in Khotan. More important is that both the collections of McCartney and Stein were found from the site of Khotan. It is rational to think that the so-called "Kashgar manuscript" actually was written in Khotan and later was brought to Kashgar by native merchants. So I think the text should be called "Khotan manuscirpt".

Comparing with manuscripts of Saddharmapuṇḍarīkasūtra from Nepal and Gilgit of Kashmir, the Kashgar one is much less than them; the date when the

p. 95

text was copied is earlier than Nepalese ones ( 1l-18th century ) but later than those of Gilgit ( 5-6th century ). However, Kashgar manuscript contains the most primitive text of the Sutra and was the basis of the Chinese translation of Dharmarakiṣa. About the language, Kashgar manuscript also has rich characteristics: it is much more prolix; the use of b, v, ś, ṣ and s is better than that of Nepalese-Kashmirian ones; there are more Prakritisms and wrongly Sanskritised expressions; the language isn't as stable as those in NepaleseKashmirian mss.. These facts exhibit that the date ot formation of Kashgar manuscript earlier than others.

[1] 關於這個問題,筆者擬在〈從出土文獻看《法華經》在古代新疆的傳譯〉一文中另作專述,此不贅。

[2] 見G. M. Bongard-Levin and M. I. Vorobyeva-Desyatovskaya,Indian Texts from Central Asia ( Central Asian Collection of the manuscript fund of the Institute of Oriental Studies,Academy of Sciences,USSR ). Orientalia Iosephi Tucci Memoriae Dedicata Vol.1 (=Serie Orientalia Roma LVI, I ),ed. by G. Gnoli and L. Lanciotti,Roma,1985,pp. 168~169.

[3] G. M.Bongard-Levin and E. N.Tyomkin,Fragment of an unknown manuscript of the Saddarmarpuṇḍarīka from the N. F. Petrovsky Collection. Indo-Iranian Journa Vol. Ⅷ,no. 4,1965,p. 273,note3.

[4] H. Kern and Bunyu Nanjio ( ed. ),Saddharmapuṇḍarīka (=Bibliotheca Buddhica X ). St. Petersburg,1908~1912. 書首附有文書 101b 及 226a 的兩張照片。

[5] 參見Heinz Bechert,The importance of Central Asian Manuscript Finds for Sanskrit Philology. In:V. Raghavan ( ed. ) Proceedings of the first international Sanskrit Conference Papers of Section two,part 1,New Delhi,1975,p.319.

[6] J. W. de Jong,A brief history of Buddhist studies in Europe and America. Delhi,1987,p. 60.

[7] Saddharmapuṇḍarīka-sutra romanized and revised text of the Bibliotheca Buddhica Publication,by Prof. U. Wogihara and C. Tsuchida 立正大學聖語學研究室,1934~1935。該書將寫本全部作了羅馬字母轉寫。

[8] N. Dutt ( ed. ),Saddharmapuṇḍarīkasūtram,with N. D. Mironov's Readings from Central Asian MSs. (=Bibliotheca Indica,CCLXXXVI ). Calcutta,1953.

[9] P. L. Vaidya ( ed. ),Saddharmapuṇḍarīkasūtram (=Buddhist Sanskrit Texts,No.6 ). Darbhanga,1960.

[10] 真田有美、清田寂雲︰〈ペトロフスキ一本〉( Petrovskij MSs. ) 法華經梵本の研究〉,載西域文化研究會編《西域文化研究》第四︰《中央ァシァ古代語文獻》,京都︰法藏館,1961,第119~170頁及圖版四、五。

[11]  ,

,

1894,T.8,圖版 2 幅,發表文獻 3 件;1899,T.11,C.207~264,圖表 2 幅,刊載文獻 3 件;1904,T.15,C. 0113~0122,圖表 3 幅,刊載文獻 5 件。另外,在該刊1900,T.12,C. 028-036 中,他對過去已刊的赫恩雷寫卷作了評述,並提出了今後的計劃。

[12] 見注2,pp.161~162.

[13]

[14] 見注 8 引 N. Dutt 書。

[15] Heinz Bechert,Über die "Marburger Fragmente" des Saddharmapuṇḍarīka (=Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Go ttingen. Philologisch-historischeklasse 1972,no.1. ( Repr. Studies in Indo-Asian Art and Culture〈Ach arya Raghu Vira Commemoration Volume〉Vol. 2,New Delhi,973,pp. 21~27. )

[16] 關於巴德魯丁其人,可參見齊陳駿、王冀青〈阿富汗商人巴德魯丁.汗與新疆文物的外流〉,載《敦煌學輯刊》1989年第 1 期,第1~15頁。

[17] A. F. Rudolf Hoernle,Manuscript remains of Buddhistliterature found in Eastern Turkestan,Oxford, 1916 ( Repr. Amsterdam,1970 ),p. 139.

[18] Ancient Manuscripts from khotan,Journ al of the Royal Asiatic Society 1906,pp. 695~698.

[19] H. Luder,Miscellaneou Fragments. 見註 13 Hoernle 書 pp. 139~175.

[20] On the Fragment of Saddharmapuṇḍarīka "dharmabhānaka-anuśamsa parivarto "unearthed in khādalik.《印度學佛教學研究》, 第五卷第一號,1957年,第 317~319頁。

[21] 見注 15 引 Bechert 文。

[22] Aurel Stein,Ruins of Desert Kathay,Vol.1,London,1912,pp. 239ff.

[23] 見注 10 真田有美、清田寂雲文第 121 頁及圖版第六。

[24] Saddharmapuṇḍarīka Kashgar Manuscript. edited by Lokesh Chandra. ( Śatapitaka. Vol. CCXXIX ),New Delhi,1976. Reissue,The Reiyukai,Tokyo,1977. Preface,p. 1.

[25] Heinz Bechert,”Foreword“,見注 24 書 p. 1。

[26] 北京民族文化宮藏品除外,該寫本最近由蔣忠新研究刊佈,見其編註《民族文化宮圖書館藏梵文〈妙法蓮華經〉寫本》,北京︰中國社會科學出版社,1988年。

[27] 也有人認為該寫本的時代當為5~7世紀,見N. D. Mironov,Buddhist Miscellanea. Journal of the Royal Asiatic Society April 1927. p. 250.

[28] 同注 24,p. 2。

[29] 見王惠民〈敦煌寫本「水月觀音經」研究〉,《敦煌研究》1992年第 3 期,第 98 頁。

[30] Sten Konow,Ein never Saka-Dialekt. Sitzu ngsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften Phil-hist. Klasse,XIX,Berlin,1935, s.272~820;ibid,The oldest Dialect of Khotanese Saka. Norsk Tidssrift for Sprogvidenskap Bd. XIV,1947,pp.156~190;H.W. Bailey,Khotanese Saka Literature. In:E. Yarshater ( ed. ) The Cambridge History of Iranian Vol. 3 ( 2 ),Cambridge University Press,1983,pp. 1230~1243.

[31] 黃文弼《塔里木盆地考古記》( =《中國田野考古報告集》考古學專刊丁種第三號 ),北京︰科學出版社,1958年,第59~61頁。托和沙賴古墓出土的四葉婆羅謎字殘卷見刊於本書圖版柒參~柒肆,圖 6 ( 1~4 ),黃氏原訂為佉沙語文,後改訂為龜茲語 。( 見該書第 97 頁 )通過對文字的比較,結合斯坦因、伯希和、亨廷敦 ( E.Huntington ) 氏的發現,筆者認為這四葉殘卷實際上應為草寫的婆羅謎字于闐 ─ 塞語。時代或如黃氏所言,為 7 世紀左右遺物。

[32] 西方學者多認為這些遺址屬四、五世紀左右,見 R. E. Emmerick,Buddhism among Iranian People. In:E.Yarshater ( ed. ),The Cambridge History of Iranian Vol. 3( 2 ),Cambridge University Press,1983,p. 963。但因無確切文字證據,尚難取信。

[33] 一般認為,于闐─塞語文獻均在500~1000年之間,見注30 Bailey文, p. 1241;季羨林等校註《大唐西域記校註》 (中外交通史籍叢刊),北京︰中華書局,第997頁。挪威學者 Sten Konow 認為圖木舒克出土的所謂于闐─塞語文獻 ( Sten Konow 稱之為 " 圖木舒克─塞語文獻 " ) 應屬公文7~8世紀的遺物。見其所著︰The Late Professor Leumann’s Edition of a New Saka Text. Ⅱ. in:Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap Bd. XI,1939,p.11.

[34] 根據《漢書》的記載和考古證據,我們相信在兩漢時代,喀什確曾有塞種人定居過。詳細論述見王炳華〈古代新疆塞人歷史沉〉,載《新疆社會科學》1985 年第 1 期,第48~57、64頁;黃靖〈大月氏的西遷及其影響〉,載《新疆社會科學》1985年第 2 期,第96~105頁;Sudhakar Chattopadhyaya,The Śakasin India ( =Visva-Bharati Studies ),Santiniketan:Visva-Bharati,1955,pp. 1~9.

[35] 見注 33 引季羨林書,第 995 頁。

[36] 如羽溪了諦《西域之佛教》,賀昌群漢譯本,上海︰商務印書館,1956 年,第 296 頁;周蓮寬《大唐西域記史地研究叢稿》,北京︰中華書局,1984年,第216頁。

[37] 此外還有龜茲語譯本,筆者擬在〈從出土文獻看「法華經」在新疆的傳譯〉一文中另述。

[38] 見 1837 年 6 月 5 日 E. Burnouf 致 Hodgson 的信,載 Papiers d'Eugene Burnouf Conserves à La Bibliotheque Nationale Paris,1899,p.158.

[39] 同注 38,p.169.

[40] Le Lotus de la bonne Loi 2 vols,Paris,1852.

[41] The Lotus of the True Law (=Sacred Books of the East ,Vol. 21 ),Oxford,1884.

[42] 南條文雄共泉芳璟譯《梵漢對照.新譯法華經》,京都, 1913年; 岡教邃譯《梵文和譯法華經》,東京,1923年;巖本裕譯註《法華經》( 巖波文庫 ),上,東京,1962 年;中,東京,1964 年;下,東京,1967 年,等。

[43] 見注 27,N. D. Mironov,Buddhist Miscellanea,p. 250; 見注 8,N.Dutt書,introduction,pp.vii~viii;注 9,Vaidya 書,introduction, p. X;注 41,H. Kern書,introduction,p. xxii.

[44] 見注 24. H. Bechert,Forword,p. 4. 6。也有的學者認為這些寫本可劃分為 A .B.C.K 四個部分。其中 A 部單獨自成一系,其餘的 B.C.K三組則共屬另一系統。 這兩個系統的寫本有與喀什本相似者,也有與尼泊爾本相似者,其版本構成情況是相當複雜的,遠不像以前學者們想像的那麼簡單。見Oskar von Hinüber,A New Fragmentary GilgitManuscript of the Saddharmapuṇḍañkasūtra Tokyo,1982,"Introduction"

[45] Gilgit Buddhist Manuscript ( Facsimile Edition ) (=Śata-Piṭaka Series,Vol.X),110, Delhi,1959~1974.

[46] H. Kern,Additional Note. 見注 4,p. v;N. D. Mironov,Buddhist Miscellanea. 見注 27,p. 260.

[47] 有關這些語法現象的詳細論述,可參見 H. Kern,Additional Note;見注 4 書,p. vi~ix;H. Lüders,Miscellaneous Fragments. 見注 17 書, pp.140~143;N. D. Mironov,Buddhist Miscellanea. 見注 27, pp. 252~279.

[48] H. Lüders, Miscellaneous Fragments. 見注 17書,p.140;cf. Georg Bühler, Indische Palaographie von circa 350A Chṛ-circa 1300 p.chr. Strassburg,1896,Tabelle Ⅳ, 14、17、21、26、27、37.

[49] 本表的編製,主要參考了注 48 揭 G. Buhler 書;注 23 揭 Lokesh Chandra 書;A. F. Rudolf Hoernle,The BowerManuscript Facsimile leaves,Nagari transcript,romanised transcription with notes. Ⅰ~Ⅲ,Calcutta, 1893~1912;A.H.Dani,Indian Palaeography Oxford,1963 及 C. Sivaramamurti and Krishna Deva,Indian Scripts and Languages in Asian Countries. in:Lokesh Chandra etc. ( ed. ),Indias Contribution to World Thought and Culture( Vivekananda Memorial Rock Volume ) Madras,1970,pp. 203~214.

[50] 參見南條文雄.泉芳璟《梵漢對照新譯法華經》,京都,1913年,第 6~7 頁;季羨林《論梵本妙法蓮華經》,《印度古代語言論集》,北京,1982年,第 392~393頁。

[51] 《添品妙法蓮華經》序言記載說︰「考驗二譯,定非一本,護以多羅之葉,什以龜茲之文。余撿經藏,備見二本。」由是可知羅什本不是由梵文,而是由龜茲文轉譯過來的。

[52] 學界一般認為,《法華經》當形成於公元一世紀左右,即大乘佛教產生的初期。見 M. Winternitz,A History of Indian Literature trans. by V. Srinivasa Sarma,Vol. Ⅱ, Delhi:Motilal Banarsidass,1988,p. 291~292; 注 9 揭 Vaidya 書,introduction, p. x. 。也有人認為,它的最後完成應在公元一世紀末或二世紀的初期。見業露華〈關於「法華經」的幾個問題〉,載《南亞研究》編輯部編《印度宗教與中國佛教》,北京︰中國社會科學出版社,1988年,第 97頁。