提要

本文分為三部份:一、大足石篆山、石門山、妙高山宋代石窟遺址都有釋、道、儒,三教合一造像。三處造像,年代連續,從北宋元豐5年(1082)至南宋紹興年間(1131~1162),其中都保留有宋代來自普州(今安岳縣)文氏幾代鐫匠的造像題刻。二、三處中的佛像造型,與中國前期其他石窟中的典型區別是,頭頂或有或無高肉髻,螺髮延及雙鬢及其耳輪中下部,身著中國式袈裟。菩薩造型,形體塊面與線條結合方式極佳;沉重的寶冠、繁多瓔珞,表現形體曲線美,並突顯出女性靚麗的肌膚質感;衣飾採用鐵線描,或白描,或工筆重彩。這些宋代造像為中國石窟寺藝術增添了「自成體系」的新分期。三、整理文氏鐫匠世家在大足(安岳、資中)宋代石窟中的造像題刻,經研究,他們共傳七代,約兩個世紀,其題名造像是探究大足及周邊石窟遺址佚名造像的「標型物」。

關鍵詞: 1.宋代石窟 2.雕刻技藝 3.自成體系期 4.文氏鐫匠 5.傳承譜系

目次

p. 56

一、前言

謹以此文紀念楊家駱、馬衡、顧頡剛等先生考察大足石窟五十五周年!

公元1945年(民國34年)夏季,適逢抗日戰爭即將勝利之際,著名學者楊家駱、馬衡、顧頡剛等先生組成了「大足石刻考察團」,[1] 對大足石窟進行了為時七天的考察。他們主要對大足北山、寶頂山石窟進行鑒定、命名、記錄、摩拓、繪製、攝影、測量、統計、登記編號等工作。其後又編刊了《大足石刻圖徵》文集,並編纂了石刻目錄兩種。他們考察成果雖只有一部份編輯在《民國重修大足縣志.卷首卷》中,但其成果為後來學者考研大足石窟奠定了基礎。惜乎受時間和交通條件的限制,他們未能考察石篆山、石門山、妙高山石窟造像,其之後的學者亦未曾將這三處聯繫起來作專題研究。

公元1999年12月1日,聯合國科教文組委批准「大足石刻」列「世界文化遺產」,[2] 它包括北山、寶頂山、石門山、石篆山、南山造像(該遺址為純粹道教造像)。由於石門山、石篆山、妙高山兩宋石窟都是來自安岳文氏鐫匠世家鑿造的,加之石篆山、妙高山,因地勢僻遠,交通極不便利,一般的旅遊考察者難以前往,所以筆者特將多年來搜集的第一手文字圖片資料加以綜合整理研究,以饗各類讀者。

二、石篆山、石門山、妙高山造像內容和現狀

(一)石篆山佛灣石窟遺址

石篆山,位於大足縣城西南方向22.5公里處,該地方現屬三驅鎮石桌鄉佛會(惠)村管轄。石篆山石窟造像發端於北宋元豐5年(1082),佛、道、儒三家造像皆有,以後歷代略有增補。現存造像主要分布於佛灣(宋)、千佛崖(明)兩處。山上原有古剎名佛惠寺,寺內存有一些零散的石像和宋碑一塊。[3] 該處石窟造像1996年被核定歸入全國重點文物保護單位北山石窟造像。

p. 57

第1號:

訶利帝母像龕。時代:宋。龕高210,寬253,深110厘米。主像為訶利帝母,面南而坐,坐身高140,肩寬42厘米,雙足著翹頭舄,踏於一雙孔方幾上,幾高24厘米。訶利帝母面目俊秀,鳳冠霞帔,著寬袖天繒寶衣,坐寶宣臺,左手抱一小男兒於左膝上,右手於胸前掂一吉祥果作逗兒狀。

訶利帝母兩側靠後,各立一少年侍女,身高94,肩寬34厘米。二侍女梳雙髻,身著褙子,腰部束絲縧。左侍女身下左方正壁,有二遊戲兒童。兩孩坐(蹲)高42厘米。

右侍女身下右方正壁,為一乳母,其頭梳高髮髻,兩耳垂璫,乳母左側立一小兒(頭頂殘),左手捧住睡兒頭,右手抓住乳母左乳,將奶頭塞進睡兒嘴。

龕左壁下側,盤膝坐二男孩。[4]

第2號:

志公和尚像龕。時代:宋。形制為龕,頂部為平頂,龕高234,寬254,深172厘米,龕下沿離地164厘米。主像為志公,位於龕左,其貌無鬚,方臉微碩,頭戴風巾,身著斜襟寬袖長袍,兩腳分開作向左前行狀,其左手平持一角尺,腕上掛一鐵剪。[5]

龕右側立一少年,為其弟子,短髮齊耳,身穿窄袖長布袍,腰間束縧,腳穿絆耳草鞋,肩後擔一棍,棍左掛有一方斗、一秤及砣,棍右掛一掃帚。

該龕正壁上方有一則造像題刻,「岳陽文惟簡鐫乙丑歲」。「乙丑歲」應為北宋元豐8年(1085)。

第3號:

殘像龕。

第4號:

藥王孫貞人(?)。時代:宋。形制為龕,頂部為半圓形,龕高223,寬91,深19厘米,

p. 58

龕下沿離地135厘米。龕內有男像一尊,面南而立。

第5號:

文殊、普賢龕。時代:宋元祐5年(1090)。形制為龕,頂部及周圍均為圓形,龕垂徑146,橫徑149,深183厘米。主像為文殊、普賢,均面東,結跏趺坐於蓮臺上,蓮臺各立於青獅、六牙白象(鼻殘)背上。二像通高119,肩寬30厘米。

龕外左壁上有一題記,曰:「岳陽鐫作文惟簡,男居安、居禮。庚午中秋記。」

第6號:

孔子及十哲像。時代:宋元祐3年(1088)。形制為龕,頂部為平頂,龕高194,寬325,深148厘米。主像為文宣王孔子,面東南,正襟危坐,坐身高140,肩寬48,厚45厘米。[6]

孔子兩側,各排列五弟子,並肩而立(左、右正壁各三,龕左、右壁各二),共為十哲,其身高皆為140,肩寬39厘米。壁上按從內至外順序刻有各哲姓名,左一至五像為顏回、閔損、冉有、言偃、端木賜;右一至五像為仲由、冉耕、宰我、冉求、卜商。

龕外左、與右門柱上,各立一半身武士,高131,肩寬52厘米。

龕左側門柱上,鐫有造像記一則,文曰:「元祐戊辰歲孟冬七日,設水陸合慶贊訖。弟子嚴遜,發心鐫造此一龕,永為供養。願世世生生,聰明多智。岳陽處士文惟簡」。

第7號:

三身佛龕。時代:宋元豐5年(1082)8月。形制為龕,頂部為平頂,龕高147,寬636,深138厘米,龕下沿離地130厘米。主像為三身佛,面東南,結跏趺坐於蓮座上,座下皆壓一蟠龍。三像坐高92,肩寬40,通高143厘米。毗盧佛居中,彌勒佛居左,釋迦牟尼佛居右。

毗盧佛兩側後,左立阿難,右立迦葉。阿難雙手拱揖,迦葉於胸前捧經書。

盧舍那佛兩側後,右立一比丘,雙手於懷中捧鉢;左立一香華菩薩。

釋迦佛兩側後,左立一比丘,雙手於胸前拱揖;右立一香華菩薩。

p. 59

龕左壁角,立一男供養人,頭戴幞頭,著圓領窄袖長袍,腰部束縧,雙手於胸前捧一香爐,為石篆山石窟造像的施主嚴遜。龕右壁角,立一女供養人,頭梳高髻,內著斜襟長裙,外罩褙子,雙手籠於窄袖中作拱揖為嚴遜夫人。

龕外兩側門柱成八面形,上有斗拱,下有托柱力士。力士鬈髮披耳,身僅圍一短裙,單腿跪蹲,雙手上舉捧住柱基,其跪身高56厘米。

龕左側柱內壁上有題記一則,文曰:「岳陽文惟簡鐫。男文居用、居禮。歲次壬戌8月3日記」。

第8號:

老君像龕。時代:宋元豐6年(1083)。形制為龕,頂部為平頂,龕高170,寬343,深192厘米。主像為老君,面南,盤膝端坐於一束腰四方形臺上,臺正中刻一青牛(殘),下為一方形臺基。老君坐高80,肩寬40厘米,全座高68,寬60,厚40厘米。老君頭戴蓮華束髮冠,滿腮長髯,身著翻領寬袖大袍,胸前有一三腳夾軾(殘),其左手扶軾上,右手於胸前持一扇(柄已殘)。[7] 老君左、右側,各有像七尊,並肩而立(正壁兩側各四,龕左、右壁前各三),左壁上標「大法」,右壁上標「真人」。各像皆戴蓮華狀束髮冠,著翻領寬袖長袍,腰部有長縧垂下,雙手於胸前捧笏。各像身高130,肩寬34厘米。

龕外門柱兩側壁上,各立一護法神像,高131,寬36厘米。

龕門柱上鐫有題記一則,文曰:「……時元豐6年癸亥,閏6月22日」。餘字已漫漶不清。

第9號:

地藏與十大冥王像龕。時代:宋紹聖3年(1096)。形制為龕,頂部為平頂,龕高180,寬550,深154厘米,龕下沿離地60厘米。主像為地藏菩薩,面南而坐,坐身高136,肩寬38厘米。地藏,比丘形像,著U字領通肩寬袖大袍,胸現內衣結,作半跏趺坐姿,左手撫膝,右手舉胸前作說法狀。地藏身後兩側,左立一比丘,雙手於胸部拱揖;右立一女侍,雙髻垂耳側,著斜襟寬袖衫裙,雙手拄一九環錫杖。

主像兩側,各有兩排像,前一排坐五位冥王(正壁三、側壁二),後一排立七名侍者,龕門處各立一位司官。各冥王坐高120,肩寬36厘米。現按壁分敘如下。

p. 60

左側,按從內至外(右至左)順序:(1)閻羅天子,凈面,頭戴冕旒,身著荷葉邊翻領寬袖長袍。(2)五官大王,長鬢連耳,頭戴方冠,衣飾同閻羅。(3)宋帝大王,冠服同(2)。(4)初江大王,短臉闊口,冠、服同(2)。(5)秦廣大王,豹眼獅鼻,絡腮長鬚,冠、服同(2)。

右側,按從內至外(左至右)順序:(1)變成大王,豎眉張口,頭戴兜鍪,身著鎧甲。(2)泰山大王,扁鼻凹臉,頭戴進賢冠,衣飾同閻羅。(3)平等大王,老者形象,有連鬢長髯,冠、服同(2)。(4)都市大王,面凈,冠、服同(2)。(5)轉輪大王,大王右側,立速報司官,裝束同左司官,雙手執柱一幡,身已風化殘蝕。[8] 龕外門柱側左、右二壁上,又各開一龕,每龕內有一護法力士。二力士皆裸露上身,左力士頭著抹額,坐一巨蛇上,右力士坐於一牛頭獸背上。

龕左壁門柱上有題記一則,文曰:「紹聖3年丙子歲,岳陽文惟簡鐫,男居安、居禮記」。

(二)石門山部分

石門山,位於大足縣城東南方向20公里處,現屬石馬鄉石門村管轄。山上原有古廟,名「聖府洞」。此處造像多為宋代鑿造,分布在石門山和陳家岩兩地。造像內容,釋、道都有。大足邑人李型廉於道光15年(1835)遊覽石門山後,曾著有《遊石門山記》(載《民國重修大足縣志》卷1),給後世研究石門山造像留下了極為寶貴的資料。1996年該處被核定歸入全國重點文物保護單位寶頂山石窟。

第1號:

藥師琉璃光佛龕。時代:宋紹興21年(1151)。龕高164,寬111,深153厘米,龕下沿比上沿較寬。主像為藥師琉璃光佛,面向東北,結跏趺坐於蓮臺上,佛坐高53,肩寬42厘米。主像左側,立有地藏,比丘形象,主像右側,立有觀音(頭殘)。[9]

龕左、右壁菩薩外側,各立一小供養人像,左男右女,雙手作合十,頭均殘。供養人外側龕門處,

p. 61

各立一藥師神將(頭皆殘),雙手合十。龕外下方,為一形臺階,階上站立十位藥師神將,各神將皆戴束髮冠,身著鎧甲,外罩披風,雙手皆作合十狀。

第2號:

玉皇大帝龕。時代:宋紹興17年(1147)。龕高82,寬93,深39厘米。主像為玉皇大帝,面向東北,端坐於捲殺為雙鈎雲頭靠背椅上,坐身高70,肩寬22厘米。玉帝臉龐微胖,頜下有一綹長須,頭戴冕旒,身著圓領寬袖大袍,外罩褙子,雙手捧玉珪,膝間有蔽膝由胸部垂下。主像兩側各立一侍者。二侍頭戴幞頭,身著圓領窄袖長袍,每人各舉一把長柄日月寶扇。[10]

龕外下部兩側各立一像,左為千里眼,右為順風耳,皆高182,肩寬49厘米。[11]

本龕有題記三則,宋代兩則,清一則(略)。

其一,位於供養人像右上方,文曰:「男楊伯高伏為□□□故先考楊文忻鐫造真容一身供養,其故父享□年八十歲,於丙寅紹興16年10月26日辭世,丁卯2月10日記」。

其二,位於順風耳像右上方,文曰:「弟子楊伯高為故父楊文忻存日造此二大將,□□土界,□丁卯10月26日譙」。

第3號:

釋迦佛與香華菩薩龕。時代:宋紹聖3年(1096)4月。龕高140,寬115,深80厘米。主像為釋迦牟尼佛,面向東北,結跏趺坐於金剛臺上,坐高62,肩寬25厘米。龕左、右壁,各有香華菩薩一尊。二像均頭戴華冠,斜袒右肩,胸飾瓔珞,戴臂鐲腕釧,赤足立於蓮臺上,項後有圓形火焰頭光,雙手於胸前捧盤。龕左壁外側浮雕一女供養人像,頭梳高髮髻,著V字領襦裙,雙手於胸前捧一長帛。龕外右壁上有一男供養人像(未完工),雙手合十而立。

龕外下沿正面刻有造像記一則,文曰:

昌州大足縣長溪里本旁所居 奉佛 女弟子 趙氏∕一娘子與男女等,發心鐫造∕釋迦佛、香華菩薩、阿難、迦∕葉一龕,永為萬世之瞻仰祈。(略)紹聖3年丙子4月14日∕,

p. 62

奉佛女弟子趙氏一娘子,與∕男吳逢、吳侯之、吳舜之、吳節∕之。鐫作文惟一、男居道刻。

第4號:

水月觀音像龕。時代:宋紹聖元年(1094)。龕高132,寬109,深24厘米。主像為觀音,面東,隨意坐於山石座上,坐高1.24,肩寬0.23米。觀音頭戴高華冠,上身裸於臍下,左手撐座,右手擱於膝上,胸部密飾瓔珞,下身著裙褲。[12]龕內壁上有一題記,現僅可見「甲戌紹聖元年□月8日造」等字。

第5號:

阿彌陀佛龕。時代:清乾隆50年(1785)。龕高250,寬94,深30厘米。龕內為阿彌陀佛,面東而立,身著袈裟。

第6號:

西方三聖和十聖觀音像窟。時代:宋紹興11年(1141)。窟高302,寬350,深579厘米。窟門處立有兩根方形門柱,上面橫放石條一根以作門楣,窟門高222,寬261,厚33厘米。

主像為阿彌陀佛,面東南,結跏趺坐於蓮座上,坐高130,肩寬48,通高240厘米。佛頭有高頂螺髻,著圓領通肩佛袍,雙手於胸前相向結印。

主像兩側,左為觀音,右為大勢至,皆結跏趺坐於金剛臺上,坐高131,肩寬45,通高211厘米。

觀音左側壁角處,有一浮雕男供養人像。勢至右側轉角處,有一浮雕女供養人像。窟左右壁下部,均排列五個大肚凈瓶,瓶內生出的雙蓮臺上,分別站立一跣足的觀音。各觀音身高175,肩寬38,通高235厘米。

左壁,按從內至外順序:(1)寶瓶手觀音。(2)寶籃手觀音。(3)寶經手觀音,(4)寶扇手觀音。(5)楊柳觀音。

右壁,按從內至外順序:(1)寶珠手觀音。(2)寶鏡手觀音。(3)蓮華手觀音。(4)如意輪觀音。(5)數珠手觀音。[13]

p. 63

在兩壁觀音像外側窟門處,左壁有善財功德,右壁有獻珠龍女,皆立於山石上,身高130,肩寬35厘米。

窟門外,立有四大天王,面向東南,左、右各二,均高185,肩寬49厘米。各天王面貌凶惡,或頭戴兜鍪,或額勒抹額,均全身披掛鎧甲,項後有圓形頭光。

本窟內各像上方,均有摩崖碑一塊,字迹大多已風化莫辨,現僅存如下八則:

其一,位於正壁觀音像左上方,文曰:「昌州大足縣奉佛弟子岑忠恕全家等發心鐫此觀世音菩薩一尊,並妝鑾。……時辛酉紹興……(省略號為模糊不清的字,下同)」。 |

其二,位於左壁寶籃手觀音像上方,文曰:「鐫此寶籃手觀音菩薩……辛酉歲上春休日慶訖……」。 |

其三,位於右壁寶鏡手觀音像上方,文曰:「……時以辛酉歲3月望日慶□」。 |

其四,位於右壁蓮華手觀音像上方,文曰:「昌州大足縣陔山鄉奉佛弟子邢□,陳充一宅等,於紹興10年內,命立就此洞鐫造蓮華手觀音一尊。(略)辛酉上元日題」。 |

其五,位於右壁如意輪觀音像上方,文曰:「奉佛龐師上父子造此如意輪觀音一位。(略)時以辛酉上春休日慶訖」。 |

其六,位於右壁數珠手觀音像上方,文曰:「奉佛弟子侯良夫婦,與子孫發心造此數珠手觀音一尊。(略)辛酉紹興11年3月初十日。 |

其七,位於右壁獻珠龍像上方,文曰:「奉佛弟子謝繼隆、何氏夫婦一家等,為女茶娘發心造獻珠龍女一位。(略)時歲辛酉3月」。 |

在窟正壁與右壁的轉角處上方有一題記,字大部份已風化,有「……鐫此十聖觀音……」數字尚可辨。

第7號:

獨腳五通大帝(亦稱五聖、五顯公)龕。時代:宋。龕高280,寬124,深39厘米,龕內正壁面斷面成扇形。五通大帝身體左側,面南,缺右腿,左腳作金雞獨立式,立於一風火輪上,其身高187,肩寬50厘米,風火輪高53,厚25厘米。[14]

p. 64

第8號:

佛母大孔雀明王經變相窟。時代:宋。形制為窟,窟內平面約成矩形,窟高318,寬312,深231厘米。窟門的高、寬與窟同。離窟門95厘米中央部有一中心柱,其剖面呈扇形,厚54厘米。中心柱與窟內主像合而為一。

主像為佛母大孔雀明王菩薩,面南,結跏趺坐於蓮臺上。明王面貌端莊,頭戴高華冠,耳垂雙珠長璫,外著對襟輕紗天衣,胸飾瓔珞;明王身有四臂,左手上手托經書,右上手托如意珠,左下手持扇置於膝間,右下手握蓮苞橫於腹前,項後有圓形火焰頭光。明王所坐蓮座高37,直徑69厘米,馱於一孔雀背上。孔雀兩腿直立,雙翅張開作欲飛狀,身高170,翼展190厘米。

窟後壁造像,從上往下可分為三層。

第一層:為十位羅漢。均呈立式,身高32厘米,其中或持拂塵、雙手合十、挑擔、拄杖、降龍,伏虎,姿態各異。

第二層:中部為三位官員立像,均戴方冠,著朝服,持笏,立於彩雲上。三像左側,為一飛翔孔雀,背上跪騎一天女,其衣衫及披帛向後飛拂,這是金色孔雀王。

第三層:中部為二官員立像,戴冠、朝服、捧笏,各立於一雲上。左部中站阿難,面東作驚呼狀;左側為莎底比丘,趴伏於地上,阿難身後有一斧,右有一枯樹,有一蛇(蛇頭早已不存)自樹洞出。[15]

窟左壁造像,從上往下可分為四層:

第一層:中部為一佛二菩薩,均為坐式。三像兩側,立三羅漢,左一右二。

第二層:為阿素羅王與忉利天帝釋斗戰圖。圖右為阿素羅王,雙手持劍,腳踏祥雲,正與中部一神將交戰。[16]

第三層:中部為一婦人,寬袖長裙,雙手在懷中抱一凈瓶,由瓶內生出荷葉蓮華。其左為一官員,戴方冠,著朝服,手捧笏。其右為一男像(頭殘),雙手所持物殘。

第9號:

訶利帝母像龕。時代:宋。龕高163,寬213,深74厘米。主像為訶利帝母,面東而坐,坐身高151,肩寬44厘米。訶利帝母鳳冠霞帔,身著華服,雙耳垂璫;雙足著舄,

p. 65

膝間有蔽膝垂足下;其左臂平舉(殘),右手拉住一兒童左手,該兒伏依訶利帝母右膝,正往訶利帝母膝上爬去。

主像左側,為一乳娘。在主像與保姆之間,上層立二童子。

第10號:

三皇洞窟。時代:宋。窟內平面成矩形,窟高301,寬309,深780厘米。窟門為一長方形甬道,高275,寬148,深129厘米。窟頂壁及右壁在清乾隆時崩塌,窟內造像暴露,1988年修復。

主像為三皇,面南,各端坐於捲殺為雙龍頭靠背椅上。天皇居中,坐高204,肩寬66,厚32厘米;地皇及人皇居其兩側,稍矮,坐高201,寬61,厚30厘米。三皇均戴通天冠,冠側垂香袋護耳,袋下飾帶過肩繞腕垂於袖側;內著圓口荷葉邊領衣衫,外罩寬袖大袍,雙足著舄,踏於方形幾上。

在天皇頭上方,一字排列三小圓龕(右龕已毀不存),直徑43厘米,每龕內有一天尊坐像,似為三清。地皇左側上端正壁角處,立一官員,頭戴進賢冠,身著圓領寬袖大袍,雙手捧笏。人皇右側右壁角中部,立傳音玉女,其身高98,肩寬23厘米。

三皇像兩側左、右壁前,各立一護法神將,身高194,肩寬52,體厚26厘米。二神面目猙獰,頭戴束髮冠,身著鎧甲。左像為三頭六臂,其左上手舉印,右上手搖鈴,左中手持弓,右中手握二箭,左下手抓住一龍的左角,右下手執一宣華斧。右像為三頭四臂,其左上手於胸前持物(殘),右上手於腹前拄劍(殘),左下手持一長矛,右下手握拳置於一龍頭上。

窟左壁造像,可分為上下二層,按從內至外順序:

第一層:為二十八宿像,各像高50,肩寬14厘米。第(1)像為男性,戴束髮冠,著圓領寬袍,雙手抱如意,端坐椅上。第(2)、(3)像為女性,鳳冠霞帔,軟翅在頸後成環,兩側垂地,雙手捧笏而立。第(4)、(5)像為男官員,戴方冠,著朝服,捧笏而立。第(6)至(14)像為女性,髮披腦後,著對襟寬袖長袍,捧笏而立。第(15)至(28)像為男,官員裝束,冠袍、舄俱全,雙手捧笏肅立。

第二層:為六尊立像(壁首之護法神將除外)。第(1)至(3)像頭戴進賢冠,身著荷葉邊圓領寬袖長袍,雙足著翹頭舄,雙手捧笏而立。第(4)像頭戴翹腳幞頭,衣飾與(1)(3)同。第(5)像為真武大帝,額勒抹額,腦後有雙軟翅上拂,身著鎧甲,有披帛垂於足下,其左手曳右袖袍,右手在腹前仗劍,赤足立於一龜背上(龜頭殘)。第(6)像為一官員,頭戴展腳幞頭,雙手捧笏而立。以上各像,皆高194,肩寬40,體厚28厘米(真武肩寬50,體厚34厘米)。

p. 66

窟右壁造像,除壁首之護法神外,其他像因壁毀不存。窟內壁上有數則題記,已風化剝蝕不清。[17]

第11號:

東岳大帝與淑明皇後龕。時代:宋。龕高240,寬364,深66厘米,龕下沿離地90厘米。主像為東岳大帝和淑明皇後夫婦,面西南,端坐於捲殺為雙龍頭靠背椅上,雙足著舄,踏於方形四腳踏幾上,二像坐身高89,肩寬30厘米。東岳在左,面凈無鬚,頭戴翹腳幞頭,身著圓領朝服。夫人在右,鳳冠霞帔,身著命服。

龕內圍繞主像,在其身後及兩側,共刻有五排70身男像(現存數)。上三排48尊像全為立式,下二排有12尊像為坐式。各像均系文官,頭戴高頂方冠或展腳幞頭,身著朝服,雙手於胸前捧笏。

在龕下部,共刻有18身像,中部是二人雙手共捧一長卷,左側立有一獸頭人身惡鬼,彎腰向中作乞求狀;右側為一婦人,雙手於胸前持物(殘)。各像大多頭戴幞頭或軟巾,身著圓領袍服,手捧笏、書、經、巾、拂等物,姿態互不相同。

龕外正下方壁上,浮雕有地獄變相圖,內有山、蛇、鬼卒等,及「鐵圍城」字樣,全圖現已風化剝蝕。龕左壁大部坍塌。[18]

第12號:

《鄧檉紀行詩》碑及《妝塑韋馱金身募化名》碑。時代:宋淳熙9年(1182)。形制為摩崖,本號共有碑兩塊,上碑高104,寬210;下碑高92,寬24厘米。

第13號:

山王、地母龕。時代:北宋紹聖2年乙亥(1095)2月。本號分上、下兩龕,頂部皆為平頂。上龕高85,寬147,深32厘米;下龕高64,寬70,深26厘米。

p. 67

上龕。龕內左為山王,右為地母,皆面南,並肩而坐。下龕。龕內有三像。

龕外山王下方及左壁,陰刻有二只猛虎。

龕外右側壁上有一題記:「□啟 聖眾咸具遍知道眼他心甫垂洞∕鑒今有昌州大足縣長溪里居住弟子楊∕才友同壽女弟子馮氏與男女等啟心∕鐫造山王一龕,(略)以乙亥∕歲紹聖2年2月24日清明節造∕。(略)鐫作匠人文居道」。

在上題記右側,又有一題記,文曰:「弟子楊才友一家等,以2月15日本命之晨,命僧□杲慶贊山王、土地,祈乞一家安樂,大小康安,凡在公私,萬民吉慶。」本龕外右壁轉角處西壁下方,有一小龕,內刻一男像,坐於雙孔坐凳上,坐高31,寬13厘米,雙手籠袖中置於腹前,其上刻「龍王」二字。像現已風化模糊。龍王像左上方,有一題記曰:「紹聖元年(1094)甲戌歲5月5日記,岳陽文惟一施手鐫」。

本號上龕內原像已毀,現像系後代補修。

(三)陳家岩石窟遺址

位於石門山東面1.5公里遠之小山頂上。

第1號:

圓覺洞窟。時代:宋。窟高380,寬380,深660厘米。主像為三身佛,面東南,結跏趺坐於蓮臺上,坐身高91,肩寬50,體厚30厘米。三佛頭有螺結,身著雙領下垂式袈裟,胸現內衣紳結。毗盧舍那佛居中,雙手在胸前結印。毗盧佛左為盧舍那佛,右為釋迦佛。二佛蓮臺下皆為須彌座,座下向內跪有二形象。

主像兩側正壁角處,左有文殊,右有普賢,皆結跏趺坐於金剛座上,座下各橫臥青獅、六牙白象(鼻殘)。窟左、右壁前,各坐五位圓覺,連文殊、普賢共為十二圓覺菩薩。兩壁十圓覺頭均殘毀,身著U字領通肩輕衫,現按壁分述如下,按從內至外(右至左)順序:

左壁下層:為五位圓覺坐像(四像結跏趺坐)。(1)普眼。(2)彌勒。(3)大勢至。(4)凈業障。(5)圓覺。

右壁下層:也為五位圓覺菩薩坐像(四像結跏趺坐)。(1)金剛藏。(2)清凈慧。(3)觀音。(4)普覺。(5)賢善首。

本號長期被土埋沒,1946年才發掘出土。

(四)妙高山石窟遺址

妙高山,位於大足縣城西南偏南方向37.5公里處,季家鄉東風水庫之南。山頂上原有古剎名「妙高寺」。此處造像都為宋代紹興年間(1131~1162)所鑿造,有一窟是釋、

p. 68

道、儒合一造像。大足邑人李型廉於道光15年(1835)考察妙高山石窟遺址,以及妙高山上的寺院後,曾撰文《遊妙高山記》(《民國重修大足縣志》卷1),文中記敘了妙高寺的緣起,以及當時石窟造像的狀況。

1996年四川省政府公布為四川省文物保護單位。

第1號:

造像形制為摩崖,位於垂直的岩壁中部。造像為阿彌陀佛,面東,立式,約高600厘米,小腿下部風化;其面容肅穆,頭無高肉髻,螺髻延布至雙鬢下面;唇上生有兩綹波浪形小鬍鬚,唇下有一撮逗號式小鬍鬚,其兩旁又各有一綹鬍鬚,互相交結如鉗形。佛身著雙領下垂式袈裟,雙手在胸前作接引印。[19]

第2號:

三教合一窟。時代:宋。窟高314,寬280,深322厘米,窟門的高、寬與窟同。主像為釋迦牟尼佛,面北,結跏趺坐於蓮座上,坐身高110,肩寬52厘米,蓮座直徑117,高47厘米。佛頭上螺髻延及耳鬢,身著雙領下垂式佛袍,左手撫膝,右手舉胸前作說法狀(已殘)。佛左、右側,立迦葉、阿難。窟左壁,中坐老君,坐身高160,肩寬48厘米,老君頭戴蓮華狀束髮冠,兩眉垂吊,絡腮長髯,內著斜領衣衫,外罩對襟長袍,雙足著翹頭舄,端坐於方臺上,左手置腹間,右手舉胸前(已殘)。老君左、右側,各立一侍者,身高128厘米,皆未刻竣。

窟右壁,文宣王孔子端坐於四方臺上,坐身高162,肩寬45厘米。孔子頭戴冕旒,其身內著荷葉邊圓領衣衫,外罩寬袖大袍,雙足著舄,踏在有雲形圖案裝飾的方幾上,其雙手捧笏,身後有漫雲形背光。孔子左、右側,各立一侍者,頭均殘。

窟右壁上方近門處有一題記:「東普攻鐫文仲璋,侄文珆、文珠,天元甲子記」。[20]

第3號:

十六羅漢洞。時代:宋。形制為窟,高336,寬328,深557厘米,窟門的高、

p. 69

寬與窟同。主像為毗盧舍那佛,面北,結跏趺坐於蓮座上,坐身高142,肩寬58厘米。佛頭戴高華冠,著U字形領式佛袍,胸前露內衣結,雙手在胸前結印。佛蓮座下有一蟠龍,其下為須彌山。

窟頂壁中部左右兩邊各有祥雲一朵,內有天樂,樂器上均系有彩帶。左雲內有箜篌、琵琶、鞉牢、羯鼓、方響、拍板、大小銅鈸、笙、笛、篪;右雲內有琵琶、圓鼓、銅鈸、篳篥、箜篌、羯鼓、拍板、方響、笛、箏。

在佛頭兩側後壁面上,各有一飛天,單腿跪於祥雲上,雙手捧供盤。正壁主像兩側,左有文殊,右有普賢。二菩薩皆頭戴華冠,身著天衣,胸飾瓔珞,趺坐於蓮臺上,蓮臺各托於青獅和六牙白象背上。二像坐身皆高100,肩寬41厘米;獅、象各高102厘米。

窟左、右壁上,內側浮雕娑羅樹,外側雕菩提樹,二樹後及中間刻須彌山。左右壁前各雕有八位羅漢,絕大多數頭殘,大部份呈結跏趺坐式,身著袈裟,坐高61,肩寬35厘米,項後均有圓形頭光,身下側均有小像或物。像下方為一長條臺基,從窟門直達獅、象前,臺高63,寬51厘米。

左壁羅漢,按從內至外順序,最突出的是(4)降龍羅漢,該羅漢座下有一龍;以及(8)兩長眉垂吊於胸前的長眉羅漢。

右壁羅漢,從內至外,引人注目的是伏虎羅漢,其右手抓住虎右耳,虎雙前爪趴於羅漢前作直立狀。除此以外,其它的羅漢造型也十分生動。窟右壁靠窟門口處上方刻有蘇東坡的〈水陸法像贊〉。[21]

第4號:

西方三聖及十觀音像窟。時代:宋。窟高339,寬309,深401厘米,窟門的高、寬與窟同。左壁窟口處已塌。主像為西方三聖。阿彌陀佛居中,面北,結跏趺坐於蓮臺上,坐身高122,肩寬51厘米,蓮臺直徑122,高43厘米,佛通高232厘米。

佛左、右側分別為觀音、大勢至,皆結跏趺坐於金剛座上。二像坐高97,肩寬41厘米,雙手在胸前捧物(已殘),身後有雙重圓形背光。在三像兩側左、右壁上角處,各有一朵彩雲,雲上跪蹲一飛天,飛天跪高45厘米。

窟左、右壁前各有五位高雕的觀音,立身高168,肩寬40厘米。

p. 70

左壁觀音,從內至外為:(1)如意輪觀音。(2)寶瓶手觀音。(3)觀音手持物殘,不能定名。(4)數珠手觀音。(5)觀音像不存。

右壁觀音,從內至外為:(1)寶鏡手觀音。(2)寶鉢手觀音。(3)羂索手觀音。(4)楊柳觀音。(5)蓮華手觀音。[22]

第5號:

水月觀音洞。時代:宋紹興25年(1155)。窟高301,寬194,深252厘米。主像為水月觀音,面北,右腳蹺於座上,左腳踏座前蓮華上;坐高168,肩寬54厘米。觀音頭戴華冠,髮散垂肩上,身著斜襟天衣,胸飾瓔珞,身後有大圓形背光。

觀音左側,立有善財,頭戴束髮小冠,面部有連耳長髯,身著對襟長袍;其身高123,肩寬33厘米。觀音右側,立有龍女,頭戴金釵,耳垂長璫,身著寬袖衫裙,雙手捧盤,其身高、肩寬同善財。

窟右壁內側有一記,文曰:「李審持挈男永譽英自桂山過/妙高瞻禮,前之醮壇親友張子/崇、黎楚才、王中行、何公輔、公孫元/度、張聖文、僧顯明、壽同來編歷岩/竇,煮茗於此。歲丙戌首夏浴佛日」。窟右壁外側有一造像記,字多磨泐,僅餘「□□紹興乙亥仲春5月……妝鐫……穆子仁……」等數字可識辨。

三、三處宋代石窟造像的分期和藝術價值

石篆、石門、妙高山造像是中國石窟藝術「自成體系」的前期代表作品,唐代天寶末載,由於「安史之亂」,北方、中原石窟造像遂一厥不振。四川由於特殊的地理位置,玄宗避難蜀中,並帶來中原的高僧和能工巧匠,加之蜀地經濟發達,因此中、晚唐時期,四川各流域石窟造像,更為興盛、發展,歷五代,綿延至宋代達到極致。四川宋代石窟造像,主要分布在安岳圓覺洞、華嚴洞、毗盧洞、茗山寺、高升大佛岩等處;合川淶灘;大足北山,寶頂大、小佛灣,[23]] 以及本文所研討的三處石窟造像。這涉及到如何認識中國石窟寺藝術分期的重大問題。

p. 71

中外學者對中國石窟寺藝術的分期,認識大同小異,一般都劃分為三期:1.幼稚期(或稱作古典期,公元四~五世紀前期),造像以雲岡石窟中的為代表作品;2.過渡期(或稱為轉變時期,六世紀中葉~七世紀前期),以山西天龍山北齊石窟造像,以及海外和大陸館藏的西魏、東魏、北周的造像作品為代表;3.成熟期(隋唐時期,公元七世紀初~公元700年)。學者們主要的觀點認為:中國石窟寺藝術的成熟期在唐前期。原因是公元700年之後,印度佛教造型藝術沒有新的風格傳到中土,又時值天寶末年唐帝國內亂,中國的石窟寺藝術由此而衰落了。[24] 而海內外學者對中國石窟,以及寺院中的雕刻造像為「標型」,沒有對四川石窟藝術予以足夠的考察和研究。換言之,即把四川石窟造像看成是無個性特徵,似乎只是某一時代政治和文化中心所在地石窟寺藝術的「複製品」,所以四川南北朝後期至盛唐的石窟造像被統稱為「龍門體」。[25]

但1945年「大足石刻考察團」考察大足石窟造像後,得出結論說:四川現存古代宗教雕刻的「體範」可分為五派:一、蕭梁;二、北周;三、隋代;四、唐代;五、為五代及宋。隋代為龍門初期,唐代屬龍門後期。五代和宋代的造像係由中原循金牛道傳來的影像,大足南、北山石窟造像可以「代表四川第五派」。[26] 「考察團」通過實地考察已「管窺」到應該在前賢的結論上新增一分期,可惜仍將「宋代造像」歸於「影像」。

筆者認為中國石窟藝術的分期應劃分為四期。前三期與上述海內外學者的劃分法相當。第四期即應以所謂「影像」的四川宋代石窟造像為代表作品,因為四川本時期的造像完全反映華夏民族自身色彩的審美趣味,所以應該為「自成體系」期。石篆、石門、妙高山的造像是本期中年代較早,題刻最為完整的,基本上是由普州文氏工匠鐫造,可作為本期前期的代表作品,[27] 其造型藝術有著共同特徵。

p. 72

石篆山造像群中,留有鐫匠姓氏紀年最早的第7號毗盧佛龕,為「文惟簡」「元豐5年」(1082)鐫造;其次為「元豐8年」(1085)鐫造的誌公和尚龕;元祐元年(1090)、5年(1095)鐫造的文殊、普賢龕,文宣王龕;最晚為紹聖3年(1096)鐫造的地藏和十王窟。石篆山造像是文惟簡父子逾十年時間鐫造的。

石門山造像群中,留有文氏鐫匠姓名最早的為:「文惟一」「紹聖元年」(1094)鐫造的「山王龕」,「水月觀音龕」。其他有造像紀年題刻而無鐫匠名,或兩者都沒有的龕窟造像,筆者經多次考察比較,認為也應是文氏工匠鐫造。

妙高山造像群,題刻最早的為「天元甲子」(紹興14年,1144),係「文仲璋」叔侄鐫造的第2號三教像合一窟;最晚的為第5號「紹興乙亥仲春」(25年,1155)無鐫匠名的水月觀音像窟。該處造像都是文氏鐫匠在紹興年間(1131~1162)雕刻的。玆將其造型特徵評論如下。

(一)佛像的造型特徵

佛像的面型,既沒有雲岡石窟造像中佛像類似北魏鮮卑帝王威嚴的面相,也不同於龍門石窟造像形象的豐滿臉形,而是道道地地的中國人形象。他不屬於北方粗獷雄偉的作風,卻具有南方或江南地區纖秀柔美的儀態,宋代紹興以前的佛像面容多呈女性的,之後女性特徵不太突出,頭上的高肉髻大多去掉了。

以紀年最早又有鐫匠題名的石篆山第7號窟的彌勒佛像為例:佛像臉形長方,頭頂有高肉髻,額頂中部飾頂嚴摩尼珠;螺髻的髮際線壓至雙眉心的白毫處,並延及兩鬢角至耳輪中部;下頦微方,雙眉呈新月形,兩目平直微啟,目光下視。佛像身內著僧祗支,顯出內衣紳帶;外罩雙領下垂式袈裟。妙高山第2號窟正壁上的釋迦佛形象造型完全相似於石篆山第7號窟中的彌勒佛像,只是蓮臺為三層仰蓮瓣,蓮臺下有蟠龍。與第2號窟佛像造型相似的有:此處第4號窟正壁西方三聖中的阿彌陀佛像;第1號摩崖阿彌陀佛像。妙高山第1號佛像,上唇有蝌蚪紋小鬍,下頦有交結的小鬍,但頭部造型,身上所著的袈裟,與該處第2、4號窟中的主佛,資中東岩的釋迦佛像類同,頭頂上已沒有高肉髻;但與石篆山第7號窟中彌勒佛造型基本類同。

石篆山第7號龕和妙高山第3號窟中的毗盧佛像,造像年代,如前所述,寶冠裝飾壓縮的捲草紋和聯珠紋華繩;臉形造型與同處的佛像相似;雙手皆施智拳印,蓮臺下面都雕刻蟠龍。

佛像的服飾,完全脫離印度、西域等外來的裝束,再也沒有著那種貼身的、平行大圓孤細褶的犍陀羅、秣菟羅、笈多式,即通肩式或袒右肩式的印度式袈裟。佛像服飾與那時現實社會中佛門僧侶所著的服飾形制相符合。佛教僧侶所著的服飾,據《漢族僧服考略》載:僧侶服飾,限於三衣或五衣。三衣是由五條布縫成的衷衣、七條布縫成的外衣、

p. 73

九至十二條布縫成的大衣組成的。五衣是在三衣之外加覆肩衣和裙子,並在袈裟的右肩用一大圓環作扣搭之用,名作「哲那環」,這就是宋代中國式佛像的通行服飾。[28]

(二)菩薩的造型特徵

菩薩的臉形,紹興時代以前的,面頰稍呈細長橢圓狀,眉眼細長,鼻梁挺秀,口唇小巧;之後的面形下腭要略寬些,比較象形男性俊美的臉形。菩薩胸前的瓔珞,不是像唐代那樣象徵性地裝飾一圈短瓔珞,而是在整個前胸均勻地布滿了細緻精巧、變化多端的瓔珞圖案,甚至裙裾的中層、腿部等處,也裝飾一連串的聯珠花紋,其豪華妍麗是北地、中原石窟第三期造像所不能相比擬的。

三處造像中的菩薩在構圖和造型方面最相似的就是石門山第6號和妙高山第4號窟,兩窟中雕刻的都是「西方三聖和十聖觀音」。石門山左右壁的觀音雕刻於紹興11年(1141),手上都持有出自佛經的法器,明確每位觀音的身份。妙高山的,雖然造像題刻現不存,但筆者前文已經論證應為紹興年間的作品。除個別法器不存的外,其他觀音所持的法器都能明確其名號。兩處菩薩造型之精美難分軒輊。

石門山右壁五位觀音,除手持器物不同外,均頭戴凸字形華冠,正中鐫一小站佛,菩薩臉形橢圓,辮髮線壓至前額,眉眼平直,雙目微啟;櫻唇,雙嘴角微凹;下頦呈芒果形;雙耳下垂佩珠,頸部有一道蠶紋;其上身,斜披珞腋,著半臂式天衣,胸部和手臂均裸露在外;下身著裙褲,掛飾瓔珞和交結的組條;肩部和小臂繞以披帛。

該窟左壁五位觀音:除最裡面第一位觀音華冠上覆以帛巾,其餘與右壁的相似。五像耳戴環,環下垂短瓔;均身著U字形領袈裟,衣飾厚重,與右壁的輕、薄形成鮮明對比。十觀音項後都有寶珠形和桃形火焰紋背光。

觀者來到妙高山第4號窟,頓時會感到仿佛是置身於石門山第6號窟中。十位觀音頭戴華冠,除右壁第3位羂索手觀音華冠上覆以帛巾,其餘都露出包髻,華冠的裝飾圖案都不雷同(只有一例正面為小坐佛),冠後的兩軟翅向左右側上飛拂;耳垂珠璫,髮絲披肩,體側披帛飄拂,跣足立於蓮臺上;左壁觀音外罩對襟天衣;右壁觀音外罩圓頂方口天衣,上胸內飾瓔珞;下身俱著裙褲,膝間有結華組條垂下。

「三山」菩薩造型裝飾還表現了與前期不同的三個特點。一是寶冠的雕刻,極其精湛。在中晚唐四川石窟造像中,形象頭上的筒狀寶冠就已是非常精美的了,只是樣式較小。

p. 74

而三處毗盧佛和眾菩薩的寶冠,其鏤刻精細華麗,式樣繁多復雜,北方、中原石窟中雕像的簡直不能望其項背;而且冠大罩住頭部,髮型很少顯出。二是頭光、身光的形式刪繁就簡,一般是一輪單純寶珠形或豎橢圓形的光輪,光輪中沒有南北朝後期或隋唐時期的一尊尊小化佛或一瓣瓣蓮花,一層層捲草紋;只有少數的是在輪光邊緣鏤刻火焰紋。原因在於菩薩的花冠已異常華麗,不須再在頭光、身光上進行裝飾。三是菩薩形象,除了雕刻精美,裝飾複雜外,手中執物種類之多,為一大特色。例如各種名號的觀音(包括其他菩薩)所執物有:數珠、寶珠、寶瓶、柳枝、如意輪、寶鏡、寶扇、寶經、貝葉、不空羂索……等等,式樣繁多。

特別是騎坐獅子、白象的文殊、普賢菩薩,以及騎乘孔雀的大佛母孔雀明王像、端莊秀麗的訶利帝母像,更為前代石窟所沒有。

綜合而言,三處佛、菩薩造型是在脫離中國前期石窟藝術羈絆後而「自成體系」時代的藝術作品。這種作品的風格其顯著特點就是富有中國意味和鄉土風格的自然寫實因素進一步加強和高度的熟練定形,向真實靠近,以現實社會中的人物形象為模特,從身體比例到手臂、肌膚、衣紋等細節,都顯示出一種日趨完善的造型風範。佛、菩薩像,立像與坐像,身長與頭長之比,分別為七比一、四比一;身體符合人體解剖又略作放大或縮小;從厚重的袈裟或華麗服飾中伸出光潔圓潤的手臂,曲成各種姿態豐潤的手指,沉重並鏤空的華冠下面,露出雖經裝飾但卻精心保養的女性較為豐滿的面龐,所有這些不同層次的表現手法奇妙地結合在一起,可以說是既豐富而又統一。

例如,石門山6號窟右壁的觀音像,其臉龐、裸露至肘部以上的雙臂,給觀者以皮膚具有彈性、豐潤的細嫩的女性肌肉質感。這並不是肌肉部份本身雕刻得恰到好處,而是利用沉重的華冠,繁錦似的瓔珞,在面部、胸部、臂部造成密集的凹凸不平滑表面,以此來襯托臉蛋、肌肉的更加細膩光潔。[29]

兩處的眾多觀音像,在藝術處理和雕刻方面還吸取了同時期人物繪畫的創新技法,石門山6號窟右壁的觀音衣飾是採用工筆重彩,線條呈密集型,因而使形象顯得雍容華貴,令觀者目眩;而左壁和妙高山4號窟中的觀音,衣飾則更多地採用白描的手法,線條略為稀疏,故形象顯得簡樸淡雅,凝重端莊。[30] 特別是菩薩和其他形象的臉形為地地道道南方人種的面目。

p. 75

石門山和妙高山的觀音造型雖然有少許差異,但更多地是在藝術造型上表現了共性,即雕刻匠師善於處理形體線條與塊面的關係。兩窟中的觀音形象,做到了既有雕刻必然要存在的塊面,又有受中國繪畫技巧影響的線條,因而造像形體上每兩個面的交界線是線描造型中的優美線條,但這種美含蓄又藏而不露,令觀者欣賞時回味雋永!

所以,〔宋〕郭若虛在《圖畫見聞志.論婦人形象》中曾對這種造型藝術作出批評:「歷觀古今名士畫金童、玉女及神仙星官有婦人形象者,貌雖端嚴,神必清古,自有威重儼然之色,使人見則肅恭有歸仰心。今之畫者,但貴其絝麗之容,是取悅於眾目,不達畫之理趣也,觀者察之。」從這段評論中,我們可以看出,郭氏所批評的崇尚「寫真」的繪畫藝術,對那時佛教造像藝術的深刻影響。換言之,三處石窟造像中的大多數神像的「人性」被過於突出,而其「神性」則被有意或無意忽略了,可以說已經脫離了宗教藝術的特定要求,完全是為了取悅信徒和觀者的視覺和心理需要,開宋代前期佛教藝術「世俗化」之先河!

四、大足石窟中文氏鐫匠世家譜系考

石篆山、石門山、妙高山三處精美絕倫的佛、道,三教合一造像,基本上都是由文氏家族鑿造的。因此,不僅是造像年代具有連續性,而且精湛的雕刻技藝亦如是,這在中國石窟寺史上是極為罕見的。在大足,除了三「山」有這樣眾多的文氏家族工匠的題名,境內其他石窟遺址也還發現有這支家族其他成員的造像題名。筆者按年代將這些題名排列,梳理其傳承關係,對於深入研究大足與其周邊宋代石窟藝術的關係和發展史是極為重要的。由於文氏世家來自於普州(即今之安岳),[31] 故將安岳石窟中的文氏鐫匠題名一併附錄於此。

文氏鐫匠題名在大足最早見於大鐘寺(寺址在今大足萬古鎮長生村)石刻中,在王氏造佛頂尊勝陀羅尼經幢上,署名題刻為:「皇祐4年(1052)11月10日(略),鐫作文昌,男惟簡、惟一。」

在大足石窟中,現能見到文氏工匠鐫名的有:

元豐 5年(1082),岳陽文惟簡、男文居政、居用、居禮鐫毗盧佛龕(石篆山7號龕)。

|

元豐 6年(1083),造老君窟(石篆山8號窟)。 |

元豐 8年(1085),岳陽文惟簡鐫志公和尚龕(石篆山2號龕)。 |

元祐元年(1090),岳陽鐫作文惟簡、男居安、居禮、刻文殊,普賢龕(石篆山5號龕)。 |

元祐 5年(1095),供養弟子嚴遜、岳陽處士文惟簡鐫孔子窟(石篆山6號窟)。 |

紹聖元年(1094),弟子楊才友,造山王龕,岳陽文惟一,男居道施手鐫(石門山13號龕)。 |

紹聖元年(1094),鐫作匠人文居道,造觀音一龕(石門山4號龕)。 |

紹聖 3年(1096),奉佛女弟子趙氏一娘子,造釋迦佛、香華菩薩,鐫作文惟一,男居道刻(石門山3號龕)。 |

紹聖 3年(1096),岳陽文惟簡,男居安、居禮鐫地藏,十王窟(石篆山9號窟)。 |

紹興 6年(1136),處士文玠鐫作聖母龕(天山鄉峰山寺7號龕)。 |

紹興10年(1140),鐫作處士東普文玠,造觀音龕(佛安橋6號龕)。 |

紹興14年(1144),東普攻鐫文仲璋,侄文珆、文珠,造三教窟(妙高山2號窟)。 |

紹興18年(1148),普州攻鐫文仲璋、男文祐、侄文愷等造此數洞(玉灘11號窟)。 |

紹興27年(1157),東普攻鐫文琇鐫觀音窟像(玉灘5號窟)。 |

紹興29年(1159),東普處士文玠,男孟周,造老君像(高坪鄉石佛寺3號龕)。 |

乾道 3年(1167),東普文玠,男文孟周、文孟通鐫刻天尊像(郵亭鄉佛耳崖2號龕)。 |

乾道 8年(1172),東普處士文孟周造三教窟(佛安橋12號窟)。 |

紹熙年間(1190~1194),東普攻鐫文惟簡玄孫文藝刻(楊柳鄉靈岩寺2號龕)。 |

在安岳石窟中,現能見到文氏工匠鐫名的題刻有三處:

紹興21年(1151),攻鐫文仲璋鐫刻住岩居士趙慶升像(凈慧岩第6號) |

紹興21年(1151),攻鐫文仲璋、男文琇重鐫三尊(凈慧岩第15號龕)。該龕龕楣上雕刻有文氏夫婦的像,觀其像貌,時年約五十左右,他大致生於北宋徽宗在位時期(1101~1125)。 |

紹熙3年(1192),「作大佛事,郡人攻鐫文琈,男師錫、師□,重修中尊並長壽如來」(千佛寨第24號窟)。 |

資中東岩有一保存相當完好的釋迦牟尼佛窟,未編號。該窟高425,寬310,深170厘米。窟內刻呈站姿的釋迦佛一尊,立高400厘米,其面部和身軀略側向窟的左面。

p. 77

這尊佛的造型與安岳圓覺洞內第16號窟釋迦牟尼佛像極為相似。窟右壁中部現存一則鐫刻殘記:「岳陽□□文(缺字)∕男仲寧仲淵侍(以下至第三行因風化磨泐缺)」。文氏工匠「仲」字輩在安岳、大足等地開龕窟造像均在南宋紹興年間(1131~1162),因此東岩這窟造像也應是紹興年間的作品。題刻中的「(文)仲寧」、「(文)仲淵」與「文仲璋」當系同族同輩份的人,但前兩者除了東岩這窟像,就再無遺迹可尋覓了。[32]

根據上面的排列,玆對文氏鐫匠的譜系整理如下:

第一代:文昌造像年代在皇祐4年(1052),以後不詳。其有子二人,文惟簡、文惟一。 |

第二代:文惟簡,造像年代,元豐5年(1082)至紹聖3年(1096)。文惟一,造像年代,紹聖元年至三年(1094~1096)。 |

第三代:文惟簡之子,居政、居安、居禮、居用,元豐5年(1082)至紹聖3年(1096)。文惟一之子,文居道,造像年代,紹聖元年至紹聖3年(1094~1096)。 |

第四代:文玠,其造像活動年代在紹興6年(1136)至乾道3年(1167)之間。文仲璋是與文玠同輩的另一支系的文氏鐫匠,其造像年代在紹興14年(1144)至紹興21年(1151),並穿梭於大足、安岳之間。仲字輩的鐫匠還有文仲淵、文仲寧,造像年代在紹興年間(1131~1162),地點在資中。 |

第五代:文仲璋之子,文琇;侄,文珆、文珠、文愷;分別見於紹興18年(1148)至紹興27年(1157)。文玠之子,文孟周、文孟通,造像年代見於紹興29年(1159)至乾道8年(1172)。 |

第六代:文惟簡玄孫文藝,他在大足楊柳鄉靈岩寺第2號龕鐫刻九子母,該處第2號毗盧佛龕中有三通,第8號「獻華龍女」龕中有一通「歲次癸丑」的題刻。文藝既為玄孫,當是第六代。考南宋以「癸丑」為干支的年號有三:一為紹興3年(1133),一為紹熙3年(1192),一為寶祐元年(1253)。寶祐元年相距文氏第五代乾道、淳熙(1165~1189)六、七十年,因而靈岩寺的「癸丑」紀年應為紹熙3年。 文氏鐫匠第六代傳人還有安岳的文琈,他於紹熙3年(1192)率子在安岳千佛寨24窟造像,又是單名,與文藝同輩無疑。 p. 78 從文藝、文琈紹熙3年(1192)造像上溯至文惟簡元豐5年(1082)在石篆山鐫毗盧佛龕,已是百餘年了,若再追溯至文昌,則有一百五十年了。 |

第七代:是文琈的兩個兒子,師錫、師□。至此,文氏鐫匠世家在大足、安岳等地造像活動時間約兩個世紀。 |

通過上面對文氏鐫匠世家的梳理,有幾大疑點值得注意:

文氏第三代為「居」字輩,取雙名的有五人,在元豐和紹聖年間(1078~1097)隨父輩學藝或單獨鐫像。之後,其去向和傳人不明。

文氏第四代中的文玠,單名。他的造像題刻署名前冠以「處士」(紹興6年)、「鐫作處士」(紹興10年)、「東普處士」(紹興29年)。其子文孟周也自署「東普處士」(乾道3年)。在其上代中,只有第二代的文惟簡姓名前冠有「岳陽處士」;而另一同輩文惟一署名只冠「岳陽」,其子文居道獨立鐫像冠「鐫作匠人」。

文氏第四代還有文仲璋,鐫記前冠以「東普攻鐫」(紹興14年)、「普州攻鐫」(紹興18年),其子、侄輩中,只有文琇稱「東普攻鐫」(紹興27年)。

因此,筆者認為:文玠一系有可能是文惟簡的傳人;而文仲璋一系似為文惟一的傳人。但目前兩系的直接傳承還尚待實物資料予以確證。

在老四川石窟中,有唐一代直至宋初,造像龕窟中,幾乎都不題刻鐫造工匠的姓名。至北宋皇祐(1049~1053)以降到南宋紹熙年間(1190~1194),在大足(以及安岳)石窟造像中,鐫刻工匠的姓名頻繁出現。據《宋史》中記載,當時為從事各種技藝的人們設置了畫院、書院、棋院、文思院、小府監,及將作監等。而文思院、少府監、將作監,都是工官,其將作監分東西八作。文氏工匠中,有文惟簡、文玠題刻名作處士,「處士」在宋代屬道士一派,顯然文氏工匠世家(包括大足南宋初期另一支伏姓鐫匠世家)[33] 是被官方認可專攻石刻造像的大師。[34] 由此可見:宋代大足(以及安岳)石窟中匠師題刻自己的名號,其意有二:一、雕刻工匠在宋代,因有專門的管理機關,以及給予一定的地位,鐫作匠再不是處於下層無聲無名的普通百姓,地位得到了一定的提高。二、這些題名的一系列造像就是宗教藝術考古斷代的「標型物」,考察者可以根據它們鑒別大足(以及安岳)石窟中許多無題刻的造像,判定它們的歸屬和研究其造型藝術風格。

p. 79

例如,大足寶頂大佛灣石窟造像群(包括小佛灣造像群),過去多認為是出生於紹興30年(1160)的邑人趙智鳳,於16歲西遊廣漢彌牟回來後建造寶頂時「首創」的(參見《民國重修大足縣志.卷首卷》),[35] 由於寶頂造像都沒有紀年和鐫匠題刻,因而學術界為此爭論不休,或認為確是趙智鳳歷七十餘年一手所創;或認為趙之前已有造像,但這些論證都缺乏確切的材料。[36] 其實,寶頂第8號窟的千手觀音、第5號華嚴三聖、第13號佛母孔雀明王經變相、第14號窟毗盧道場、第20號窟柳本尊十煉圖、第29號圓覺道場,等等,都可以在鄰近的安岳石窟,以及大足三「山」等石窟遺址中尋覓到出處。當然寶頂造像顯然不是簡單摹仿或原樣複製,而是在繼承、集中這些造像精華的基礎上加以創新和發展。如果我們以文氏鐫匠世家,以及大足同時期其他工匠的作品作為「標型物」,對照寶頂造像,從圖像學方面進行比較研究,假以時日,有可望破解這個中國石窟寺史上的最大懸案之一。筆者撰此陋文,姑作拋磚引玉,悖謬之處,乞望方家斧正!

(2000年12月26日第二次修訂於成都百華潭)

p. 80

【附錄】石篆山、石門山、妙高山造像圖版說明

(說明:龕窟尺寸:長×寬×高 造像位置以中心主像的左右定位)

圖版1 石篆山第1號訶利帝母窟 210×253×110厘米 訶利帝母坐高140厘米

圖版2 石篆山第6號孔子及十哲窟 194×325×148厘米 孔子坐高140厘米十哲均立身高140厘米

圖版3 第6號窟右壁冉求 卜商(從裏向外)

圖版4 石篆山第7號三身佛龕 147×636×138厘米第7號龕中心主像 雙手施智拳印的毗盧佛 坐身高92 通高143厘米

圖版5 第7號龕毗盧佛左邊釋迦佛胸像 頭長37厘米

圖版6 石篆山第9號地藏與十大冥王窟 180×550×154厘米

圖版7 第9號窟中心主像地藏菩薩 坐身高136厘米

圖版8 石門山第6號西方三聖與十聖觀音窟 阿彌陀佛坐身高130 通高240厘米觀音、大勢至菩薩坐身高131 通高211厘米

圖版9 第6號窟右壁四觀音 立身高175 通高235厘米從裏向外 寶鏡手 蓮華手 如意輪 數珠手觀音

圖版10 第6號窟右壁寶鏡手觀音胸像

圖版11 第6號窟右壁寶珠手觀音胸像

圖版12 石門山第8號大佛母孔雀明王經變像窟 318×312×231厘米中心柱距窟門95 厚54厘米

圖版13 第8號窟主像佛母孔雀明王胸像

圖版14 石門山第9號訶利帝母龕 163×213×74厘米 訶利帝母坐身高151厘米

圖版15 石門山第10號三皇洞窟 301×390×780厘米中像天皇坐身高204 左地皇 右人皇坐身高201厘米

圖版16 妙高山第1號摩崖阿彌陀佛像 立身高600厘米

圖版17 妙高山第2號三教合一窟 314×280×322厘米正壁釋迦佛 坐身高110 通高157厘米 老君坐身高160厘米

圖版18 第2號窟右壁孔子像 坐身高162厘米

圖版19 妙高山第3號窟華嚴三聖中普賢菩薩胸像(其坐身高100 座騎白象高102厘米)

圖版20 妙高山第3號窟左壁羅漢像 坐身高61厘米(未計頭長)

圖版21 妙高山第4號西方三聖及十觀音像窟 339×309×401厘米

p. 81

圖版22 妙高山第4號窟右壁 從裏向外 楊柳 蓮華手觀音 立身高168厘米(不含座)

圖版23 妙高山第4號窟右壁 從裏向外 寶鉢手 羂索手觀音

圖版24 妙高山第4號窟左壁(裏)飛天 蹲高45厘米

圖版25 妙高山第5號水月觀音窟 301×194×252厘米 觀音坐身高168厘米

圖版26 石篆山第5號文殊、普賢龕文惟簡及其子造像題刻(元祐5年)

圖版27 石門山第3號釋迦佛與香華菩薩龕文惟一及其子造像題刻(紹聖3年)

圖版28 妙高山第2號三教造像窟文仲璋與侄造像題刻(紹興14年)

圖版29 佛安橘第12號三教窟文孟周造像題刻(乾道8年)

圖版30 楊柳鄉雲岩寺第2號龕文藝造像題刻(紹熙年間)

圖版31 資中東岩釋迦牟尼佛像(南宋紹興年間1131~1162)立身高400cm蓮臺高42cm系文氏仲字輩工匠雕刻

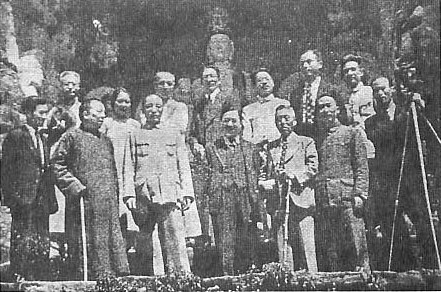

圖版32 1945年5月初 楊家駱、馬衡等「大足石刻考察團」成員合影

地址:大足北山現編號180窟(十三面觀音變相)前

前排正中著西裝者為楊家駱先生 左起第二人執手杖者為大足名儒陳習刪先生(本文作者複製於《民國重修大足縣志》卷首卷)

p. 82

圖版1 | |

圖版2 | |

圖版3 |

圖版4 |

p. 83

圖版5 |

圖版7 |

圖版6 | |

圖版8 | |

p. 84

圖版9 |

圖版10 |

圖版11 |

圖版12 |

p. 85

圖版13 |

圖版16 |

圖版14 | |

圖版15 | |

p. 86

圖版17 | |

圖版20 | |

圖版18 |

圖版19 |

p. 87

圖版21 |

圖版22 |

圖版23 |

圖版24 |

p. 88

圖版25 |

圖版26 |

圖版28 |

圖版27 | ||

p. 89

圖版29 |

圖版31 |

圖版30 | |

圖版32 | |

p. 90

The Song Dynasty Stone Grottos in Mt. Shizhuan, Mt. Shimen, and Mt. Maogao of Dazu in Relationship to Several Generations of Engravers of the Wen Clan

Hu Wen-ho

Researcher, Sichuan Academy of Social Science

Summary

This paper is divided into three parts.

1. The stone grottos remains in Mt. Shizhuan, Mt. Shimen, and Mt. Maogao of Dazu all have mixed statutes of Buddhism, Taoism, and Confucianism. The statutes were created continuously from 1082 to the period between 1131 and 1162. Among them were inscriptions on statutes by several generations of Engravers of the Wen Clan from pu-zhou (nowdays An-yueh County) of Song Dynasty. |

2. The typical differences of the Buddha statues of the three places from those of previous Chinese stone grottos: some have topknots on crown and some not; spiral hairs extend to both chins and the middle and low parts of ears; the statutes dress in Chinese style robe. The bodhisattva statues have excellent mixture of blocks and lines on body; they wear heavy crown, various jewels, slim, and tender skin of female; their dresses are painted with iron line in black or color. These Song Dynasty’s statues added new period of “self style” to the Chinese stone grottos art. |

3. After a survey of the statues inscriptions of Song Dynasty’s stone grottos in Dazu (An-yueh, Tze-chung), the author found that the Engravers of the Wen Clan lasted for seven generations in about two centuries. The statues with their inscriptions are the “model objects” in the research of the anonymous statues in Dazu and sourrounding stone grottos remains. |

關鍵詞:1.Song Dynasty’s stone grottos 2.sculpture craftmanship 3.self-styled period 4.engravers of the Wen Clan 5.heritage genealogy

[1] 1945年4月29日~5月7日,大足石刻考察團在大足考察的成員組成,發起人:楊家駱;鑒定時代命定窟名者:馬衡、何遂、楊家駱;搜集碑記文字材料者:顧頡剛、莊尚嚴、朱錦江;拍攝影片照片者:馮四知;繪部位置者:程椿蔚;摩繪像飾者:朱錦江、梅健鷹、雷震;拓片者:傅振倫、蘇鴻恩;編定窟號丈量尺寸登記碑像者:何康、吳顯齊;總幹事:程椿蔚;編輯:吳顯齊;文書:張靜秋。現大足北山第134號即為「民國34年」「大足石刻考察團遊碑」。筆者為了讓世人銘記當年「大足石刻考察團」的功績,特將全團成員名單和所司職責一併附錄於此。

[2] 四川《華西都市報》1999年12月9日11版〈巴蜀新聞〉〈大足石刻列世界遺產〉。

[3] 該碑名〈警人損動諸尊像及折伐塔前後松柏栽培記〉,北宋元祐5年(1096)立,〔清〕《金石苑》第四本載錄該碑碑文,冠名〈宋石篆山佛惠寺記〉。

[4] 訶利帝母的來源,據《毗奈耶雜事》卷31,其造型儀軌參見《訶利帝母真言經》,分別參見《大正藏》冊24,頁361上~363中;冊21,頁289中。

[5] 志公和尚(即寶志大士),是南北朝經歷齊(480~502)梁(502~557)朝的高僧,參見《神僧傳》卷4,《大正藏》冊50,頁969下~971上。

[6] 據《宋史》卷104.志第57〈禮八〉:「真宗大中祥符元年(1008),(略)備禮謁文宣王廟。(略)詔追謚曰玄聖文宣王(略)。2年5月乙卯,詔追封十哲為公(略),親制玄聖文宣王贊(略),既已國諱,改謚至聖文宣王。」

[7] 據《唐會要》卷50〈尊崇道教〉:老君在唐代最受尊崇,「天寶13載(754)2月7日,加號大聖高上大道金闕玄元皇帝」,「因令圖寫真容,分布天下」。宋初,趙宋皇室仍尊崇之。據《宋史》卷104.志第57〈禮七〉:「(大中祥符)7年(1014)正月21日,帝服通天冠,絳紗袍,奉上太上老君混元上德皇帝,加號冊寶」。

[8] 地藏的來歷和名號,參見《大乘大集地藏十輪經》,《大正藏》冊13,頁721~777。十冥王,出自唐代成都大聖慈寺沙門藏川撰述的《佛說十王經》。該經又名《佛說閻羅王授記四眾預修生七往生凈土經》,參見黃永武主編:《敦煌寶藏》冊112,頁585~593,伯2870號〈佛說十王經〉一卷(附圖)。臺北,新文豐圖書出版有限公司,民國78年版。

[9] 該龕左門柱外壁有一則題記「妝此藥師佛一龕」,「辛未紹興11月20日」,「鐫匠蹇忠進刻,住持文道盛書」,該龕的雕刻風格與第2、3、4、6、7、8、9、10、11、13號龕窟的不相同。

[10] 該龕題材內容出自《高上玉皇本行集經》,《正統道藏》冊2,頁221~222。臺北,新文豐圖書出版股份有限公司,民國76年版。

[11] 二神將的由來,「俗以天上聖母有二部將,一為千里眼,一為順風耳」,李叔還《道教大辭典》頁146,臺北,巨流圖書公司,民國78年版。

[12] 水月觀音像出現於中唐。張彥遠《歷代名畫記》卷3載:「(西京)勝光寺……塔東南院,周昉畫水月觀音自在菩薩掩障,菩薩圓光及竹,並是劉整成色」。按:劉整,同書卷10載:「任秘書省正字,善山水,有氣象」。水月觀音的來歷,參見玄奘《大唐西域記》卷10〈秣羅矩吒國〉條。

[13] 該窟中題刻中所標明的各觀音名號,筆者認為應是出自〔唐〕不空譯的《千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼》中,該經中有40位觀音的名號和所持法器的圖形,參見《大正藏》冊20,頁117~119。

[14] 道典《五顯靈官大帝燈儀》中解釋該神形象說:「(前略)靈峙雕輪寶馬,雍容慈貌神儀,手執金磚,足踏火輦。每降祥而旌德,或暴禍以彰威(略)」,《正統道藏》冊5,頁490。

[15] 該幅變相出自〔唐〕不空譯的《佛母大孔雀明王經》。經中說:有一名叫莎底的比丘,為眾僧燒水劈柴,被朽木孔中的大黑蛇螫咬中毒,阿難見狀,疾往白佛,佛為說摩訶摩瑜利佛母明王大陀羅尼,能滅一切諸毒,《大正藏》冊19,頁416上~中。

[16] 該幅變相出自《佛說無能勝幡王如來莊嚴陀羅尼經》,經中言帝釋天被阿素羅擊敗,佛為帝釋說是陀羅尼經克敵制勝,《大正藏》冊19,頁98中~下。

[17] 該窟中三皇造像題刻已不存。古代典籍中關於三皇有六種不同說法,筆者曾考證此處的三皇應是天皇(中)、地皇(左)、人皇(右),《正統道藏》冊5,頁14。該窟中四個神將,即道教稱為天蓬、天猷、翊聖、佑聖的四真君、四元帥為「天府四聖」,分別參見《正統道藏》冊13,頁512;《正統道藏》冊2,頁516《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》。宋人有仿吳道子筆意作的《道子墨寶》,其中第11幅圖繪的就是這「天府四聖」,上海人民美術出版社,1963年版。

[18] 該龕原來被定名為「炳靈龕」,最早見於大足邑人李型廉道光16年《遊石門山記》,後世學者一直沿用。筆者經多次實地考察,結合道典研究,認為該龕內容應是《東岳大生寶懺》變相,龕中兩主像分別為東岳大帝、淑明皇後;七十餘官員形象表示輔佐東岳大帝的「七十五司」,地獄圖形是該經中「三十六獄」的象徵,參見《正統道藏》冊16,頁625~626。

[19] 二十世紀五十年代考察妙高山石窟的學者張聖奘認為該像是接引佛,「疑為北周所塑造」,參見〈大足安岳的石窟藝術〉,原載《西南文藝》,1952年19期,轉載《大足石刻研究》,頁36~40,原四川省社會科學院出版社,1985年4月版。

[20] 「天元甲子」為趙宋皇室南渡後的第一個甲子,是年為紹興14年(1144)。參見大足學者陳明光〈大足石刻「天元甲子紀年考析」〉,《四川文物》,1987年,第3期,頁22~23。

[21] 該贊文曰:「大不可告,山隨線移。小入無間,澡身軍持。我雖不能,能設此供。知一切人,具此妙用。」據《佛祖統記》卷46載:(元祐)8年(1092),蘇軾知定州,繪水陸法像作贊十六,世謂辭理俱妙。據說紹聖2年(1105)後,蘇軾又謫居海南,曾得蜀人張氏畫十八羅漢像,遂為之贊。參見《大正藏》冊49,頁418上。

[22] 該窟中題刻中所標明的各觀音名號,同前石門山第6號窟觀音所引出處。

[23] 安岳圓覺洞石窟造像,第15號圓覺洞窟鑿造於北宋慶曆4年(1044),洞中造像已全毀。第22號窟有「大觀丁亥」(1107)造觀音像碑。安岳華嚴洞、毗盧洞、茗山寺、高升大佛岩北宋末南宋初的造像雖精美,但沒有確切的造像年代和鐫匠人題刻,不能作為分期斷代的「標型」。合川淶灘是南宋禪宗的造像,最早的題刻是「皇宋淳熙丙午」(1186),在第165~171號造像之間。大足北山第180、155、176、177、149、136號窟鑿造於北宋政和6年(1116)至紹興16年(1146)年間,非文氏世家匠人鐫造。大足寶頂山造像,「大足石刻考察團」認定為最早為大足趙智鳳於南宋淳熙年間(1174~1189)發起鑿造的。

[24] 海內外學者對中國石窟寺藝術作出分期斷代的有:(1)Osvald Siren: A History of Early Chinese Art, 4Vols, London: Erenst Benn,1929-30; Chinese Sculpture from the Fifth to the Fourteenth Century, 4Vols, New York, Charles Scribner’s Sons, 1925. William Willetts: Chinese Art, 2Vols, Harmondsworth, England: Penguin Books, 1958。(2)梁思成:《中國雕塑史》,載《梁思成文集(三)》,頁304~379,中國建築工業出版社,1985年版。其他請參見拙著《四川道教佛教石窟藝術》,頁171~178引錄中外學者的著述文獻,四川人民出版社,1994年10月版。

[25] 〔法〕Victor Segalen《中國西部考古記》斷言:「吾人得謂四川之唐代佛教石刻,為龍門唐派之流傳品也」,頁64,馮承鈞譯,商務印書館,1930年版。

[26] 參見傅振倫:《大足南北山石刻之體範》〈六 南北山石刻在中國藝術上之價值〉,載《民國重修大足縣志.卷首卷》。「考察團」以大足南、北山造像「代表四川第五派」,實鑒於他們僅只考察了寶頂、北山和南山造像。

[27] 大足寶頂山大小佛灣造像係鑿造於南宋「淳熙」年間(1175~1189),筆者將該處或年代類同的造像劃歸於本期的後期,其造型藝術特徵,不在本文中贅論。

[28] 參見周錫保:《中國古代服飾史》〈第五節 釋、道服飾〉,頁313,中國戲劇出版社,1984年9月出版。

[29] 大足北山第136號窟中紹興11~16年(1141~1146)雕刻的眾觀音,也採用了這些雕刻技藝,但表現的形象原型是那時現實社會中的中年貴婦人。該窟的鐫匠題刻署名是「穎川胥安」,不是籍貫為巴蜀的工匠。

[30] 分別參見〔唐〕張彥遠《歷代名畫記》卷2中「論顧、陸、張、吳用筆」;〔清〕華琳撰《南宗抉秘》,參見俞劍華:《中國畫論類編》,頁35、292,人民美術出版社,1986年12月版。

[31] 普州,唐、宋的轄治範圍為今安岳縣,以及樂至縣、潼南縣、大足縣部份與之接壤的地區。州、縣治治所在今安岳縣城關鎮,宋時因鎮外的岳陽溪聞名,又名岳陽鎮,沿襲至今。

[32] 這則題刻載錄於〔清〕陸增祥《八瓊室金石補正》〈資州〉欄。1990年5月筆者再次到東岩考察時,曾向資中文管所李建初等指明題刻部位,經他們拓片,字句完全同於〔清〕錄本。

[33] 大足伏氏家族工匠在北山佛灣、觀音坡,北山多寶塔,舒成岩石窟,有鐫像後留下的題名,時間在「靖康元年」(1126)至紹興年間(1131~1162),之後,去向不明。

[34] 「處士」是當時官方認可的鐫匠,因此民間造像多延請之。例如:大足舒成岩第1號淑明皇後像窟內一則「紹興23年」(1153)的造像記中說:「(前略)就雲從岩鐫造淑明皇後,求為供養(略)。今者不亡(忘)前願,命請處士就龕鐫聖容」。

[35] 〔明〕劉畋人〈重修寶頂山聖壽院碑記〉中言趙氏「年十六,西往彌牟,雲遊三晝」;〔清〕乾隆版《大足縣志》〈隱逸仙釋〉摘錄〔宋〕席存著〈趙智鳳事實〉:「五歲入山,持念經咒,十有六年,西往彌牟。」則趙氏往彌牟是年應為二十一歲。

[36] 參見陳習刪〈寶頂雕像年代問題〉,《文物參考資料》,1956年,第5期,頁65~69;李正心〈也談寶頂山摩崖造像的年代問題〉,《文物》,1981年,第8期,頁85~86;東登〈再談寶頂山造像的年代問題〉,《文物》,1983年,第5期,頁90~91。